Le delta du Rhône, en Camargue, est célébrissime en France, pour la beauté de ses paysages, sa richesse naturelle et l’importance spatiale de ses zones humides, qui englobe environ 1700 km². Ses forêts, peu étendues, font partie de ce patrimoine exceptionnel.

Ce milieu exceptionnel cumule les titres de protection, mises en place au cours du XXe siècle, de l’inclusion du site dans la Convention de Ramsar à celle de Réserve de Biosphère de l’Unesco et de Natura 2000. La Camargue comporte ainsi l’une des plus grandes réserves nationales intégrales de France, ainsi qu’un parc naturel régional. Ces efforts de protection ont sans aucun doute fortement limité l’avancée urbaine et la densification des réseaux routiers. Ils ont aussi souvent préservé les dernières forêts du delta de la destruction.

Le fonctionnement naturel du delta

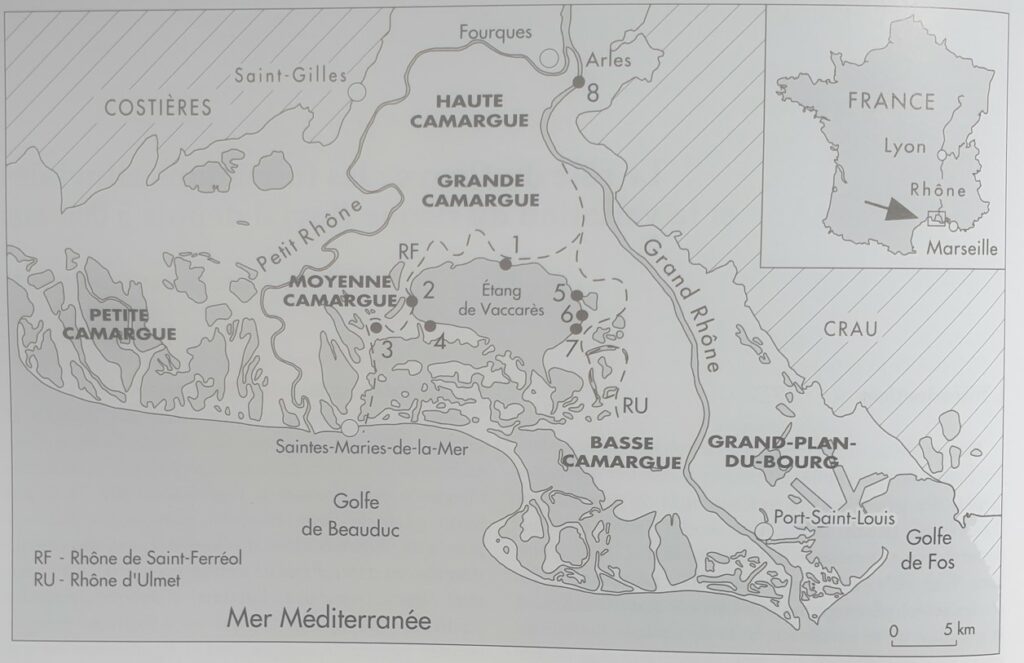

À partir d’Arles, le delta se subdivise en trois entités distinctes, qu’on distingue bien sur la carte du XVIIIe siècle, de Cassini : le secteur occidental (Petite Camargue : 38 000 ha), entre le Petit-Rhône et la costière du Gard ; le secteur central (Grande Camargue : 78 000 ha) délimité par les deux bras actuels du fleuve, et le secteur oriental (Plan du Bourg : 24 000 ha) situé à l’est du Grand-Rhône, qui s’appuie sur l’ancien delta (actif durant la dernière glaciation) Rhône et Durance.

Dans le delta, le fleuve est très large (400 m), et profond de plusieurs mètres. Le début moyen du Rhône est de 1 700 m3/s à Beaucaire, avec des variations très marquées entre les niveaux des étiages et des hautes eaux (jusqu’à 13 000 m3/s au niveau de Beaucaire pour la crue de 2003).

Les événements hydrologiques sont au cœur de l’édification du delta : ils consistent en périodes de crises et de calme. Les crises correspondent à des inondations de grande intensité et très fréquentes, une grande instabilité des bras du Rhône, avec comblements et divagation, voire changement de lit pour le fleuve. Le niveau des eaux souterraines est alors très élevé. Au contraire, durant les périodes de calme hydrologique, les inondations sont plus rares, et le niveau moyen des eaux souterraines plus bas.

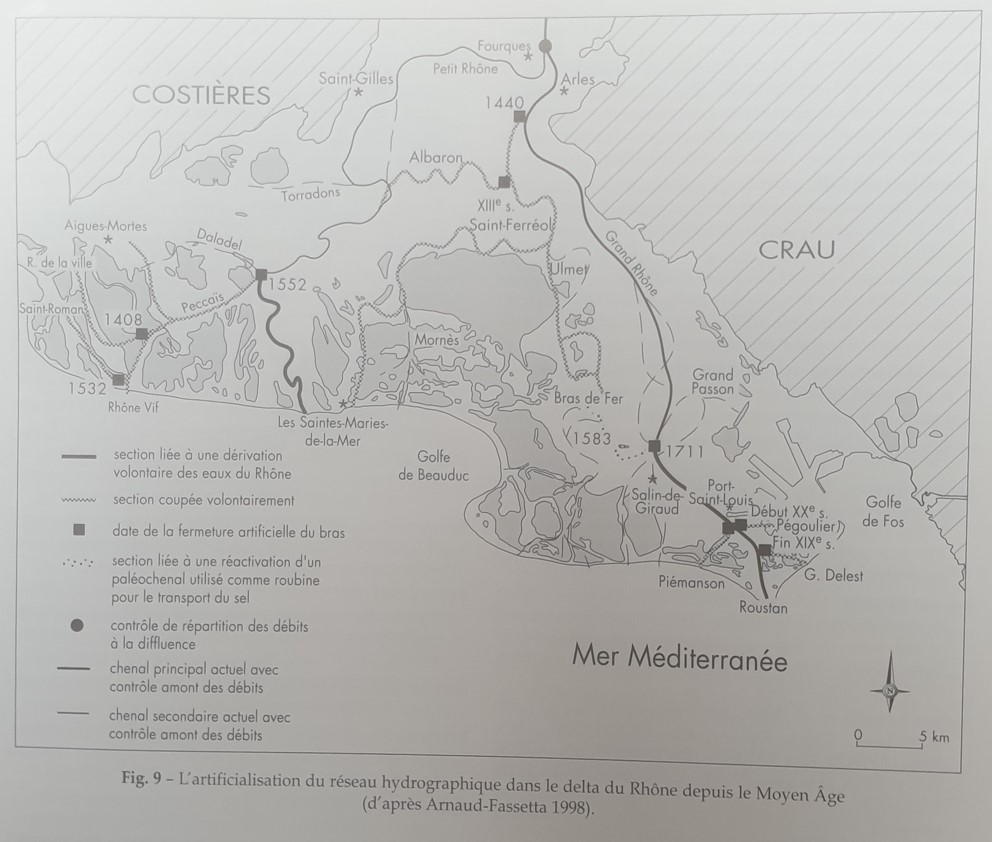

Pour essayer de contenir les eaux du fleuve et s’installer sur les terrasses du delta, les hommes ont tenté, à partir du XI-XIIe siècle, de concentrer les eaux du Rhône dans quelques bras.

Sans empêcher les inondations cependant, qui se sont intensifiée dès la fin du XIVe siècle (début du Petit Age glaciaire). Au XVIIe et XVIIIe siècle, l’ampleur des inondations s’est accentuée, ainsi qu’en témoignent les archives du Grand Prieuré de Saint-Gilles, listant les « années calamiteuses de Camargue ». Entre 1603 et 1790, en plein Petit Age glaciaire, les digues se sont rompues 36 fois (dont 10 fois rien qu’entre 1702 et 1714). D’autres inondations ont été relatées au XIXe siècle, qui se sont étendues sur la presque totalité de la plaine deltaïque (1840 ; 1843 ; 1846) qui se sont étendues sur la presque totalité de la plaine deltaïque, et ce malgré l’édification de digues, qui ont d’ailleurs été détruites lors de ces inondations.

« La Camargue est couverte de 2 à 3 m d’eau. Il est probable que la plus grande partie des bestiaux est noyée. Toutes les récoltes sont perdues »

Rapport du préfet des Bouches-du-Rhône dans une dépêche envoyée à 20h37, le 1er juin 1856. »

Des travaux hydrauliques d’envergure ont finalement corseté les deux bras du Rhône (1868) entre deux digues et une digue à la mer (1862). Les bords du fleuve sont tous enrochés, et les inondations ne concernent actuellement plus que les parties internes aux digues le long du Grand Rhône.

Le delta a alors perdu ce qu’il avait de plus précieux qui est l’instabilité des géoformes et des écosystèmes, autrefois remaniés par les eaux du Rhône et le travail de la mer, et les réserves d’eau douce conservées dans les sols lors des inondations. L’anthropisation a ainsi fait perdre aux trois quarts de la plaine deltaïque son état originel, en aplanissant aussi les dunes, et comblant les bras morts du fleuve. Pire encore, les apports sédimentaires considérables du Rhône, qui permettaient de maintenir les eaux douces dans le delta, ont été supprimés en raison des nombreux barrages sur le Rhône, et sur l’absence d’inondations dans le delta. Le milieu est condamné à être progressivement envahi par les eaux salées.

Toutefois, il reste encore aujourd’hui des épisodes d’inondations suffisamment hors norme pour inonder le milieu, comme en 2003. Malheureusement peu appréciées des habitants.

A la découverte des forêts de Camargue

La forêt devrait, dans la configuration actuelle du delta, occuper de très larges surfaces dans toute sa partie non salée, de Beaucaire jusqu’aux abords de l’étang central du Vaccarès, se prolongeant aussi vers l’Est sur les anciens cordons dunaires et les bords des bras du fleuve. au nord du Vaccares, et le long des bras du Rhône. Dans une situation plus naturelle, avec des inondations régulières, il en serait probablement autrement, car les forêts seraient régulièrement détruites par les fortes crues, les tempêtes de mer, la présence de multiples marais. Mais tout cela reste théorique, puisque la déforestation était déjà avancée autour du XIe siècle, avec notamment la disparition de deux massifs forestiers relativement étendus, celui d’Ulmet et de Sylvéréal. Les cartes du XIXe siècle et du XXe siècle indiquent que cet état de déforestation s’est maintenu les siècles suivants et jusqu’à nos jours.

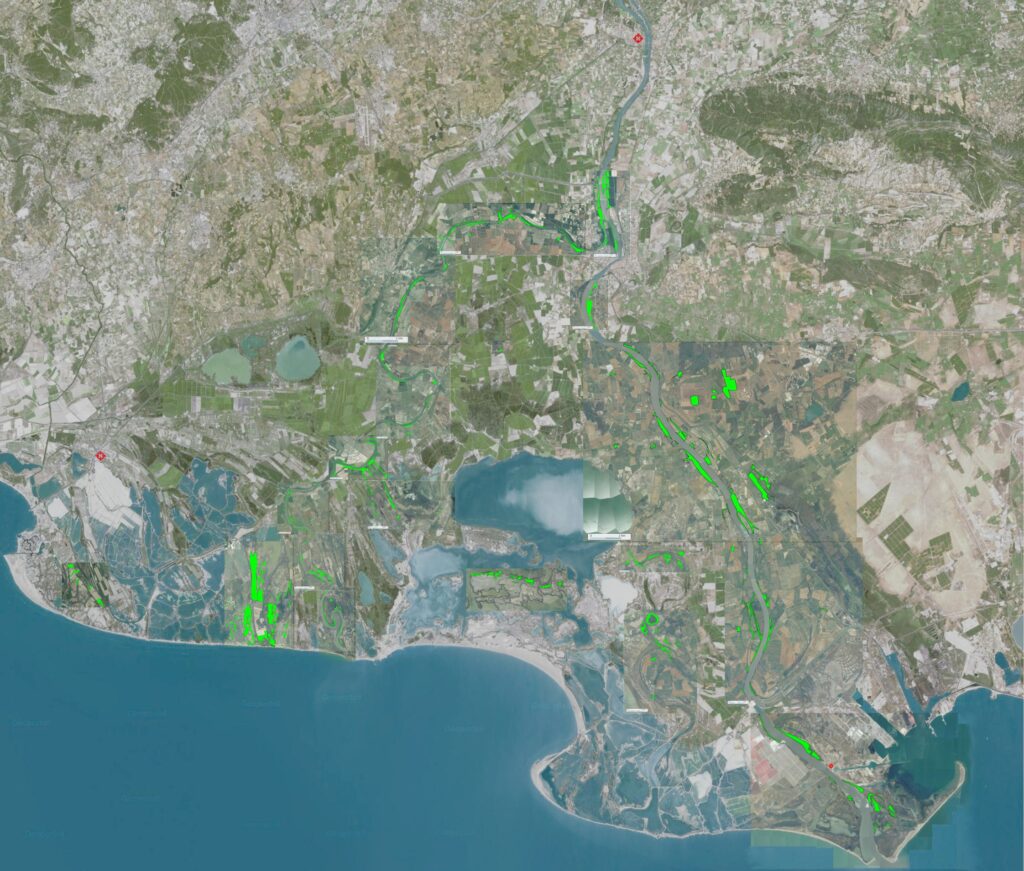

Après avoir parcouru les forêts riveraines de quelques grands fleuves, du Rhin au Danube, j’ai voulu regarder de plus près les zones forestières encore présentes dans ce delta. Ces forêts sont de plusieurs types : des ripisylves en bordure des bras du fleuve, des forêts de dunes, et des boisements riverains proches de la mer. Elles bordent souvent les digues du grand Rhône (cf photo ci-dessous).

Ces forêts sont de petites dimensions, comme on peut le voir sur la carte ci-dessus : Quincandon (114 ha), Tourtoulen (44 ha), mas SaintGeorges (45 ha), Arles (40 ha), Beaujeu (25 ha) arrivent en tête. Les autres sites occupent de petites surfaces (entre 3 et 5 ha). Ces boisements se situent sur des propriétés privées, certaines sont communales. La gestion est parfois confiée à des associations de protection de la nature, qui les laissent en évolution libre. Certains propriétaires les utilisent pour des chasses privées, sans trop y couper le bois. Il existe aussi des forêts protégées (bois de Tourtoulen), mais qui ont longtemps été utilisées.

Les ripisylves

Les ripisylves (peupleraie blanche, saulaie blanche, frênaie-ormaie à peuplier blanc) évoluent en franges étroites le long du Grand et du Petit-Rhône, dans des zones encore souvent inondées par remontées de nappe, voire d’eau du fleuve. Les végétaux y édifient une architecture somptueuse, faite d’arbres énormes, de buissons denses, et de draperies de lianes, car le milieu leur est optimum : de l’eau, de la lumière, des nutriments présents en abondance.

Visites de l’île de Saxy : 2015 et 2023

L’île de Saxy, en amont d’Arles sur le Rhône, et donc situé dans la plaine deltaïque au nord de la grande Camargue, est une île difficilement accessible. Impossible d’y accéder sans demander à un pêcheur qui vous y mène en bateau à moteur !

Cette île a été stabilisée au cours des travaux d’endiguement du XIXe siècle. En raison de sa situation à plus de 6 m au-dessus du niveau d’étiage du fleuve, elle n’est atteinte que par les grandes crues. L’eau peut alors monter à plus de 1,50 m à l’intérieur de la forêt, sur de très courtes durées. Cette grande île est entourée de petites îles boisées.

L’ensemble appartient au domaine fluvial d’état. Etant en dehors de la zone navigable, il est laissé en libre évolution depuis des décennies, permettant à la végétation de se développer.

Au centre de cette île, sur 2 ha environ, les peupliers et les frênes y atteignent des dimensions gigantesques, pour un âge qui ne dépasse guère 150 ans. Les peupliers sont aussi de grandes dimensions (plus de 150 cm de diamètre). Le lierre est particulièrement envahissant, du sol à la canopée. Quand j’y étais, en 2016, la forêt se portait plutôt bien.

Évolution de l’île en 2023

Je suis retournée à l’île de Saxy en canoë, grâce à la logistique du parc naturel régional de Camargue et deux passionnées de nature: Lucie et Lena

Ci-dessus: première et deuxième photo: aspect ensauvagé de la ripisylve avec draperies de vignes exotiques et bois mort. Troisième photo: une draperie dense de vignes exotiques. La vigne sauvage semble avoir disparu

Dans les photos ci-dessus, l’aspect de la forêt montre des stress importants de la végétation, que prouve une mortalité accrue de la canopée et des sous-étages desséchés sauf les espèces exotiques et les ronces. Les raisons ne me sont pas connues: canicules répétées ? prélèvements d’eau excessifs sur le Rhône qui ont encore abaissé le niveau de l’eau souterraine ? Cette forêt aurait un besoin urgent de périodes d’inondation pour renaitre.

Les espèces exotiques, présentes depuis fort longtemps, semblent s’être largement développées depuis ma dernière visite. La forêt primitive à peupliers noirs (ou hybrides avec peupliers cultivés ?), et saules blancs pourrait être vouée à la disparition après la mort de ces arbres, au profit d’espèces exotiques envahissantes, dont les plus agressives sont un arbre, l’érable negundo, des buissons de faux indigo (Amorpha fruticosa), des stations denses de canne de provence (Arundo donax), sans oublier les lianes envahissantes: vignes américaines hybrides, concombre anguleux (Sycios angulatus). Les ronces (Rubus ulmifolius) certes indigènes, deviennent si nombreuses dans les sous-bois qu’il est impossible d’avancer. En cause: l’ouverture de la canopée et la disparition de l’atmosphère humide des sous-étages. Quant aux espèces aquatiques, c’est la jussie (Ludwigia peploides) qui a envahi toutes les bordures forestières.

La forêt vue du canoë conserve toutefois encore certaines caractéristiques typiques des forêts alluviales: grands arbres, exubérance de la végétation (même exotique), richesse en bois mort. il suffirait finalement de peu pour renaturer ce milieu: une meilleure qualité de l’eau ( et un retour à une dynamique alluviale active avec inondations et larges battements de nappe. Un autre danger menace, la salinisation qui remonterait très loin en amont. En tout cas c’est ce que pourrait signifier l’apparition discrète, mais spontanée des tamaris sur les berges pourrait signer un début de salinisation, qui atteindrait le nord d’Arles ? à vérifier.

Les peupleraies blanches

Les bords du grand Rhône sont riches en peupleraies blanches issues d’une recolonisation d’environ 50 à 60 ans, comme celle ci-dessous, qui existe depuis 1975, au sud immédiat de Arles. Certaines parties sont encore inondées.

La vigne sauvage est bien présente en Camargue, mais il existe aussi des vignes cultivées qui se sont ensauvagées. Il est souvent impossible de les distinguer sans une analyse génétique.

Les jeunes forêts

La forêt est très dynamique en Camargue. Une prairie abandonnée, des bords de chemin non fauchés, des îles sont très vite recolonisées par les arbres, en quelques décennies. l’ensemble des boisements spontanés de Camargue atteignait ainsi, en toute discrétion, 3500 hectares recensés dans les années 1990 selon Isenmann et al. 2004

Les forêts des dunes

Les dunes fluviatiles de Camargue, qui peuvent atteindre 5 à 8m de hauteur, sont éparpillées dans le delta, dans sa partie amont. Elles n’occupent que de petites surfaces, guère plus de 4 ha. Elles sont colonisées par les chênaies (chêne vert et chêne pubescent). La proximité de la nappe phréatique souterraine assure aux arbres une bonne alimentation en eau.

Ces chênaies devaient connaître une grande extension dans la plaine deltaïque et les terrasses hautes du fleuve. Elles sont d’une grande beauté, et très différentes des ripisylves.

La légende raconte que Saint Louis se reposa sous les chênes séculaires du domaine Attilon avant de s’embarquer à Port Saint Louis pour la croisade.

Le bois d’Attilon se trouve sur la rive droite du Rhône à l’intérieur des digues, sur un système dunaire de plus de 3m de dénivelé. C’est un bois privé avec très vieux chênes verts et pubescents (diamètres > 1m50) sur les digues et en pleine forêt sur les dunes. On y trouve aussi de très vieux peupliers blancs de près de 2m de diamètre pour certains.

Ci-dessus : Iris foetidissima, Agaricus sp, tous deux forestiers. Ci-dessous, aspect de la forêt d’Attilion

Les dunes maritimes, proches de la mer, sont colonisées par le pin parasol (Pinus pinea) ou pin à pignons, souvent planté et exploité. Il existe cependant certains peuplements subnaturels dans des zones qui ne sont plus exploitées.

Ces trois photos ci-dessus sont prises en Petite Camargue, à Quincardon, dans un domaine privé. En 2012, la forêt s’ensauvageait doucement, permettant de mieux imaginer ce que seraient ces milieux sans l’exploitation qui en a été faite durant des siècles, soit un milieu bien plus diversifié que celui des plantations.

Les milieux buissonnants

Ces milieux se trouvent sur les dunes stabilisées en bordure de la mer. Celles de Beauduc sont très étendues. Les plus ancienens accueillent des populations clairsemées de pins pignons (photo ci-dessous).

Sur d’autres dunes, plus proches de la mer, ce sont deux espèces ligneuses qui ont colonisé le haut des dunes: Tamaris gallica et Phyllirea angustifolia. les hotos ci-dessous montrent le milieu très ouvert des dunes à Beauduc, et une colonisation boisée discrète sur les dunes stabilisées.

Les anciens cordons littoraux: le Bois des Rièges

Des boisements de faible hauteur ont colonisé d’anciens cordons littoraux au centre du delta, créés par un bras fossile du Rhône au cours de l’Holocène. Ces cordons sont devenus des îles (le premier, actuellement l’île de Mornès, est daté de 4035 BP; le deuxième cordon, plus au sud est celui du Bois des Rièges. le troisième correspond à la partie interne du littoral actuel. Le Bois des Rièges, situé en bordure de l’étang de Vaccares, comporte un site archéologique sur sa partie sommitale (daté pour le plus ancien du IIe siècle av. J.C.).

Ce cordon littoral est de 8 kilomètres de long et 0,5 km de large daté entre 1290–1020 BC et 900–800 BC (Vella et al., 2005). Il comprend de genévriers de Phénicie (Juniperus phoenicea) de 5 à 6 m de haut et de 35 à 45 cm de diamètre, accompagné du filaire à feuilles étroites (Phillarea angustifolia),pistachier lentisque (Pistacia lentiscus),nerprun alaterne (Rhamnus alaternus). Les plus vieux genévriers peuvent être âgés de plus de sept cents ans. Ce bois est protégé au sein de la Réserve nationale de Camargue.

Les bois morts des forêts

Parcourues par les eaux du Rhône, souvent détruites, les forêts fournissaient au fleuve un matériel organique considérable, sous forme de bois mort, avant qu’on ne supprime les inondations.

Entassés en gros bouchons dans le fleuve, ces arbres arrivaient à la mer, s’y imprégnaient de sel, avant de revenir au gré des courants marins, s’entasser sur les plages du delta. On voit sur la photo de droite qu’en plus du bois mort, le Rhône charrie actuellement beaucoup de déchets (plastiques et autres).

Il reste encore des reliquats de ce processus d’embâcles, le long des bras du Rhône, et certains de ces arbres finissent par échouer sur les plages. Ils s’enfoncent alors lentement dans les sables, décomposés par l’action des larves (familles des Curculionidés et Carabidae). La présence de ces bois de plage est tout à fait remarquable, car rares sont les plages en France qui en contiennent encore.

Mais ces plages sont aussi magnifiques pour leurs fleurs.

Lis de mer (Pancratium maritimum) est une des plus belles fleurs de Camargue !l

Ci-dessous le pavot des sables (Glaucium favum)

Ci-dessous: le cakile maritime (à gauche), la camomille des sables (au centre), l’immortelle des sables (à droite)

Les forêts, le fleuve, et les animaux

Les forêts et les bords du fleuve abritent une riche faune. La ripisylve est ainsi un support indispensable aux colonies nicheuses de hérons (bihoreaux, crabiers, garde-boeufs) et d’aigrettes garzettes. Les milans noirs, éperviers d’Europe, faucons hobereau, hiboux moyen-duc, pics, rollier… ainsi que de nombreux passereaux s’y reproduisent en couples isolés. Ci dessous (pris sur Internet): un iibis falcinelle en voie d’expansion dans le delta (cf photo ci-dessous que j’ai prise en avril 2023 le long de la route Arles Saintes Marie de la mer) ; une aigrette garzette dans une saulaie, un rollier d’Europe dans e peupleraie.

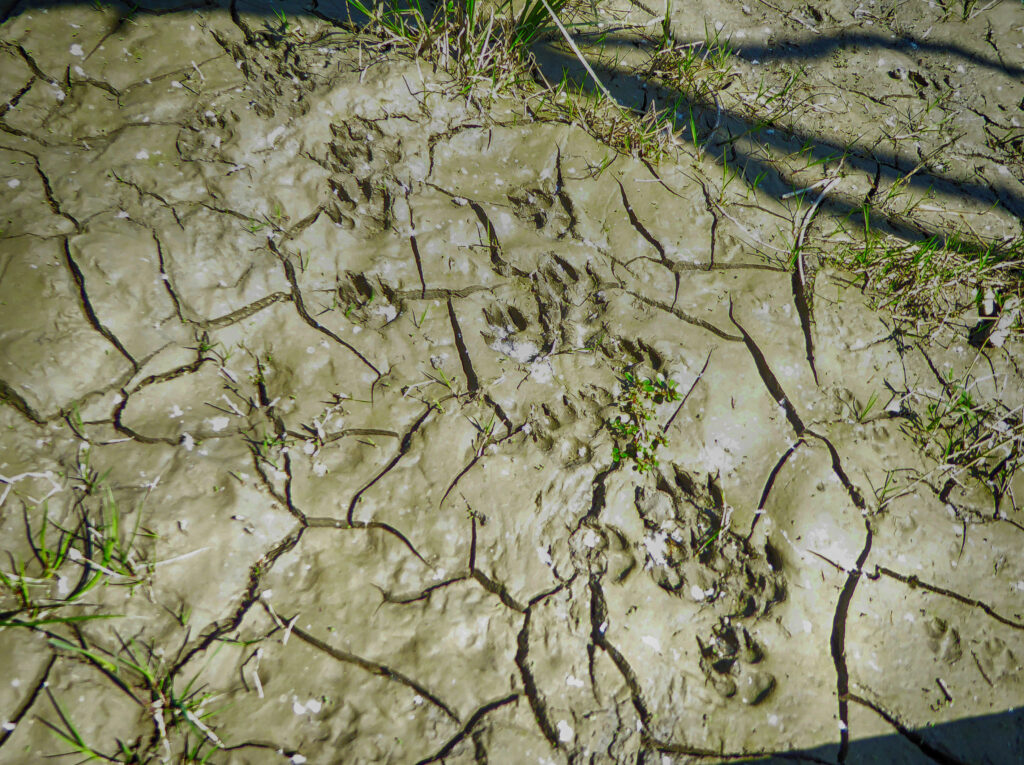

Le sanglier, le renard et les petits rongeurs affectionnent aussi ce milieu. Enfin, les arbres abattus, surtout des saules, témoignent de la présence du castor. Avec la proximité de l’eau, la ripisylve du Rhône constitue un habitat de choix pour cet animal, dont le nombre d’individus a beaucoup régressé en France. Les traces de cette riche faune sont souvent visibles sur les berges humides du fleuve. Ci -dessous, les traces d’un canidé mystérieux, présent durant plusieurs mois en 2015.

Les traces d’animaux sont aussi nombreuses sur les plages peu fréquentées: traces de rongeurs, goélands, renards…

Les efforts de protection pour les forêts

Les fonctions bénéfiques reconnues des forêts pour la biodiversité camarguaise expliquent que quelques unes d’entre elles soient actuellement protégées, notamment par des plans de gestion adéquats. Il existe aussi plusieurs réserves naturelles incluant les boisements précieux de Tourtoulen et de la dune de la Commanderie qui sont laissées en libre évolution.

La Réserve naturelle nationale de Camargue s’étend sur les communes d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer. Propriété du Conservatoire du Littoral, elle est la deuxième Réserve naturelle nationale en France par sa superficie (~13 120 ha) et fait partie des plus grandes réserves de zones humides d’Europe.

Créée en 1927 et gérée depuis par la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN), elle protège intégralement un patrimoine dont l’originalité et l’intérêt sont reconnus internationalement (diplôme européen depuis 1967, réserve de biosphère depuis 1975, classée au titre de la convention de Ramsar depuis 1986) en raison de la diversité de ses habitats et des espèces qui les occupent (en particulier les 283 espèces d’oiseaux dont 269 d’intérêt patrimonial), ainsi que dans son fonctionnement écologique.

Saxy bénéficie déjà d’un arrêté de protection de biotope à cheval sur le Gard et les Bouches-du-Rhône, et qui comprend le lit du fleuve, ses rives, ses îles, ses annexes fluviales ainsi que sa ripisylve. Les bois morts échoués sur les plages provenant du Grand Rhône sont préservés dans le cadre de la Réserve nationale de Camargue. La bordure du Grand Rhône fait partie des espaces boisés classés (EBC), interdisant tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les bois morts qui tombent dans les bras du fleuve ne sont pas retirés, fait très rare dans les sociétés occidentales.

En Petite Camargue également, 35 000 hectares environ correspondent à Natura 2000, au sein desquels deux zones d’intérêt communautaire sont incluses, l’une dans la partie fluvio-lacustre et l’autre dans la partie laguno-marine. Enfin, un avant-projet d’écartement des digues est proposé par le syndicat mixte de gestion du Rhône et de la mer, qui pourrait être recolonisé par les forêts riveraines. Pour l’instant, ce projet n’aboutit pas et c’est bien dommage.

Une conclusion en demi teinte

Les efforts de protection sont donc considérables, mais modestes au regard des dangers à venir. Car protéger efficacement ces forêts suppose que ce delta, actuellement très artificialisé, retrouve une partie de sa fonctionnalité, mise à mal par les barrages sur le Rhône, la présence de digues qui corsètent le fleuve dans le delta, les pollutions des eaux et des sols. Repousser les digues des deux bras du fleuve, dès Beaucaire , et laisser la forêt revenir naturellement serait une option intéressante.

Il reste toutefois le problème majeur du réchauffement climatique, dont on a vu les conséquences sur l’île de Saxy. Selon les données actuelles sur l’érosion côtière et la montée du niveau de la mer, la salinisation du delta va s’amplifier car en Camargue 70% du delta est à moins un mètre d’altitude. D’ici la fin du XXIe siècle le niveau de la mer devrait monter de 40 centimètres à un mètre, sans être limité comme par le passé par les apports sédimentaires du fleuve. Les forêts, intolérantes au sel, seront alors particulièrement impactées, tout comme tous les habitats naturels non salés.

Quelques références

Arnaud-Fassetta G. 2004 Le rôle du fleuve : les formations alluvialse et la variation du risque fluvial depuis 5000 ans. P 65-78 Dans : Delta du Rhône, Camargue antique, médiévale, moderne. Bulletin archéologique de Provence, supplément 2

Isenmann P. et al., 2004. Les oiseaux de Camargue et leurs habitats. Paris, Buchet-Chastel

Gangneux G. 1988 Les Saintes-Maries de la mer de 1675 à 1792 Lacour.

Spécial « Les ripisylves méditerranéennes. Forêt méditerranéenne, tome XXIV numéro 3, 2003

Schnitzler-Lenoble, A. (2014). Distribution, données floristiques et architecture des boisements du delta du Rhône (sud-est de la France). ecologia mediterranea, 40(2), 77-92.

Vella C. 2004 Le rôle de la mer: positon du nieau marin et du trait de côte depuis 6000 ans. Dans: Delta du hône, Camargue antique, médiévale, moderne. bulletin archéologique de Provence, supplément 2. Service régional d l’Archéologie Cépam UMR 6130 du CNRS Valbonne. pp 79-92

Très intéressant, simple et clair et qui posent bien les problématiques actuelles

de la Camargue ,

Merci

Pins Maritimes ? Non ! Pins à pignons autrement dit pins parasol et parfois pins d’Alep . (Sauf erreur)

Belle initiative et joli travail original. Merci.

L’historique de la Camargue est particulièrement intéressant et bien documenté, notamment en ce qui concerne les forêts.

Le poids et l’historique des inondations est également important pour comprendre l’histoire et l évolution de la Camargue. Bravo et merci.

J’ai aussi qq remarques :

– la Camargue couvre bien 1700 km2 environ, mais sa richesse en terme de nature (= les beaux paysages plus ou moins « naturels » ) n’en font que 650, dont 400 en marais de chasse.

– vous dites que » la Camargue est condamnée à être progressivement envahie par les eaux salées ». Non, à moins d’avoir mal compris, puisque les digues, notamment la digue à la mer, a été érigée à la fin du XIX ème siècle pour l’en protéger.

– l’île de Saxi est un vrai joyau, mais pas d’au tout en Camargue malgré la relative proximité géographique.

– la photo de l’ ibis est celle d’un Ibis falcinelle (et non pas Ibis chauve).

– dommage de ne pas avoir donné la surface totale des bois et forets de Camargue aujourd’hui. Vous signalez 3000 ha de jeunes forêts, quelle est donc votre référence ? De quoi s’agit-il, où et selon quel parcellaire ?

– enfin, pourquoi ne pas avoir parlé du Bois des Rièges, ensemble boisé de genevriers de Phenicie situé sur un chapelet de dunes fluviatiles au coeur de la Reserve Nationale de Camargue, en plein milieu saumâtre, et bénéficiant d’une protection maximale depuis bientôt 100 ans. C’est le lieu le plus mythique de la Camargue.

Merci pour votre compréhension et vos propres réponses, si vous voulez bien,

Alain Tamisier

Merci pour ces commentaires que je reprends bien volontiers pour certains

Concernant la remontée des mers, elle semble inéluctable et la digue à la mer, qui n’est pas étanche, n’y changera pas grand chose. Des dépôts actifs de sédiments pourraient retarder ce processus de salinisation, mais encore faut-il accepter les inondations car pour l’instant, le fleuve charrie ses sédiments qui se déversent directement dans la mer, sans servir à rehausser le niveau des terres. Mais d’ici 100 ans, les prédictions sont plutôt pessimistes

Pour l’île de Saxy, effectivement ce n’est plus le delta, mais la plaine deltaique, qui débute à Beaucaire.

pour l’ibis, autant pour moi ! bien sûr que c’est l’ibis falcinelle

pour la surface des 3000 ha, elle a été calculée par rapport aux jeunes friches qui s’étendent en grande Camargue. je vais mettre la réféence

pour le bois des Rièges, ce sont des buissons, mais c’est vrai que c’est un pur joyau boisé (à faible hauteur !) de Camargue. Je vais le citer, et en profiter pour rajouter les buissons colonsiateus des dunes de Beauduc.

Bonjour pour le bois des rièges il est établi sur un ancien cordon littoral et pas des dunes fluviatiles qui sont plutôt à l’intérieur de méandre lire : Vella et al, 2005 marine geology.

merci pour ces précisions. Je vais rajouter l’info et le croquis correspondant.

Si vous avez des photos des genévriers de Phénicie je pourrais les rajouter ur le site. J’ai visité ces cordons avec Eric Coulet il y a bien des années. Une belle expérience, de traverser tout l’étang de Vaccarès !

Intéressant. Merci. La hausse du niveau de la mer va ralentir le fleuve et augmenter la sédimentation. La zone marécageuse eau douce va potentiellement s’étendre vers l’intérieur.

Bonjour

Merci de vore intérêt pour mon texte et pour votr commentaire, mais je ne pense pas que ca se passera comme cela ! il faudrait au contraire que le fleuve puisse déposer ses sédiments sur les terres au lieu de les envoyer à la mer. Mais au vu de l’élévation du niveau des mers d’ici 100 ans d’après les dernières estimations du GIEC, si ces prédictions sont justes la Camargue a de forts risques de disparaitre

Merci pour cet article très documenté et en même temps très agréable à lire .

merci pour vos encouragements. La Camargue est un très beau pays !

Bonjour,

Dans ce pays, depuis des décennies, il y a des constats alarmants dans tous les secteurs de l’environnement ! Il faudrait arrêter les articles, les reportages, constats, les dosages, les bilans, les commissions, les rapports, les courbes, les statistiques… Tout cela est connu depuis longtemps ! Il faut surtout des actions pour protéger la nature et stopper les activités et les projets destructeurs !

La France est championne du monde des constats, du greenwashing et de l’économie pseudo-écologique !!!!!!

oui vous avez raison ! merci pour ce commentaire.

Bonjour Annik Schnitzler ,

Je suis Chris Ferret , auteur, compositeur et interprète .

Depuis quelques jours je viens de diffuser un single nommer « Sylvéréal » concernant le massif forestier de Camargue .

Je me permets de vous écrire aujourd’hui car j’ai adorée vous lire .

Sylvéréal me parle énormément car j’en suis originaire . Mon grand-père y était Marechal Ferrant .

Si vous le souhaitez , je vous joindrez le lien de Sylvéréal avec le pitch de mon morceaux .

A lire et à écouter 🙂

Je vous remercie par avance

En attendant votre retour ,

Bien à vous