Texte Annik Schnitzler, photos Patrick Lenoble

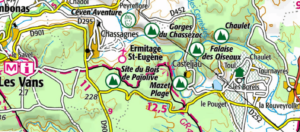

Au sud de l’Ardèche, au pied des Cévennes, subsiste à 235m d’altitude, une petite surface de 17 km² une forêt méditerranéenne ancienne (ce qui selon la définition consacrée, suppose une absence de défrichement depuis 3 siècles au moins mais non l’absence d’usages !). En outre, ces usages ont presque disparu après les années 1960… autant dire une rareté pour la France méditerranéenne ! Cette chênaie qu’on appelle le Bois de Païolive.

Elle compte parmi les très rares forêts anciennes françaises de relative grande étendue. Considérer une forêt ancienne suppose qu’il y ait eu permanence de l’état boisé prouvée depuis le XVIIIe siècle (Cassini, photo 1) et le le XIXe siècle (carte d’Etat major 1830, photo 2)

Ce bois est étudié depuis de nombreuses années, pour sa géologie et sa biodiversité, notamment grâce à l’activité inlassable de l’Association Païolive composée de scientifiques de tous les horizons, et de son secrétaire général, un moine cistercien, Jean-François Holthof. Cette association, fondée en 2004, a pour but d’étudier sa biodiversité, d’en comprendre l’histoire et d’en informer le public afin de la protéger. Les données sur le contexte géologique, géomorphologique et écologique de la forêt sont nombreuses, grâce à la parution régulière de publications scientifiques en accès libre, et de quelques beaux livres.

Les usages passés

Il semblerait que jusqu’au XVIIIe siècle, ce secteur ainsi que celui du plateau des Gras n’ait été que très peu habité. Cela change un temps au cours du « siècle d’or des Cévennes », entre 1750 et 1850. Cette période correspond à l’essor de l’élevage du ver à soie, au cours de laquelle les densités humaines ont augmenté. La pression humaine engendre de nombreux défrichements dans la forêt, pour y cultiver la vigne, et dans une moindre mesure, l’olivier et les céréales. L’espace forestier est également utilisé pour le bois (fabrication de charbon, bois de feu, émondage des branches et collecte de feuilles à l’automne).

Cette pression se maintient au début du XXe siècle, par deux modes d’exploitation de la forêt avec coupes tous les 20 ans et tous les 60 ans et ce jusque dans les années 1960. Les coupes même limitées aux branches (les ramées) provoquent un assèchement du milieu. Lors de coupes plus importantes, la reprise forestière est lente, limitée par la mortalité des semis et la croissance lente en cas de substrats très rocheux. L’homme contribue donc pour une large part à l’assèchement du milieu forestier.

Depuis les années 1970, tout usage est presque totalement stoppé et les anciennes clairières internes à la forêt qui étaient cultivées sont recolonisées par la forêt.

Les atouts du bois de Païolive

Le bois de Païolive a conservé des populations inféodées au bois mort (espèces dites saproxyliques) comme un coléoptère, la cétoine dorée (Osmoderma aurata). Cela signifie que non seulement la forêt n’a pas disparu au cours des derniers siècles, mais aussi qu’elle a conservé du bois mort en quantité suffisante pour maintenir ces espèces, qui sont devenues très rares en France. Un autre indicateur de vieille forêt est la présence de certaines espèces de mousses inféodées à des niches écologiques très étroites de vieille forêt (Antitrichia californica ; Neckera besseri ; Scorpiurium sendineri).

Un site géologique remarquable

Le bois de Païolive est par ailleurs connu pour ses paysages karstiques spectaculaires.

Le bois de Païolive est protégé par la loi depuis 1934 et classé en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I sous le numéro régional no 07170001 , site d’importance communautaire Natura 2000, et Espace Naturel Sensible. Ses paysages sont de toute beauté

Louise Lenoble, reine de la Highline, passe d’une falaise à l’autre avec une aisance incroyable (photo 3)

Vivre dans les karsts

Vivre au sein de formations rocheuses de karst calcaire compact formant de larges bancs fracturés est donc très difficile pour une plante. Il est donc logique que les arbres y trouvent un milieu de vie acceptable, leur fournissant l’eau et les minéraux. La végétation exploite aussi les placages d’alluvions plus acides (car d’origine cévenole) déposés par une ancienne rivière qui coule actuellement 100 m plus bas que le niveau des karsts. Les sols constituent une couche peu épaisse, mais riche (de type mull).

Ce milieu offre en fait plusieurs habitats : entre les rochers, sur les rochers à plat ou sur les falaises

Le chêne pubescent s’adapte donc à toutes les situations rencontrées dans les karsts, ce qui lui permet de remplir tous les espaces disponibles, des plus accueillants (dolines) aux plus contraignants (diaclases étroites). Seules les barres de calcaire compact ne sont pas recouvertes par les houppiers des arbres.

Dans les dolines l’ombre est importante, mais les sols sont souvent riches et l’humidité est importante, en tout ca suffisante pour permettre aux mousses de vivre en abondance.

Certains chênes peuvent toutefois atteindre de plus grandes dimensions (jusqu’à 25m), dans les dolines ou autres sites moins rocheux.

Le Les contacts avec la roche, par le tronc ou les branches engendrent souvent des cals qui peuvent atteindre le mètre sur les gros troncs. Ci-dessous, trois exemples de cals.

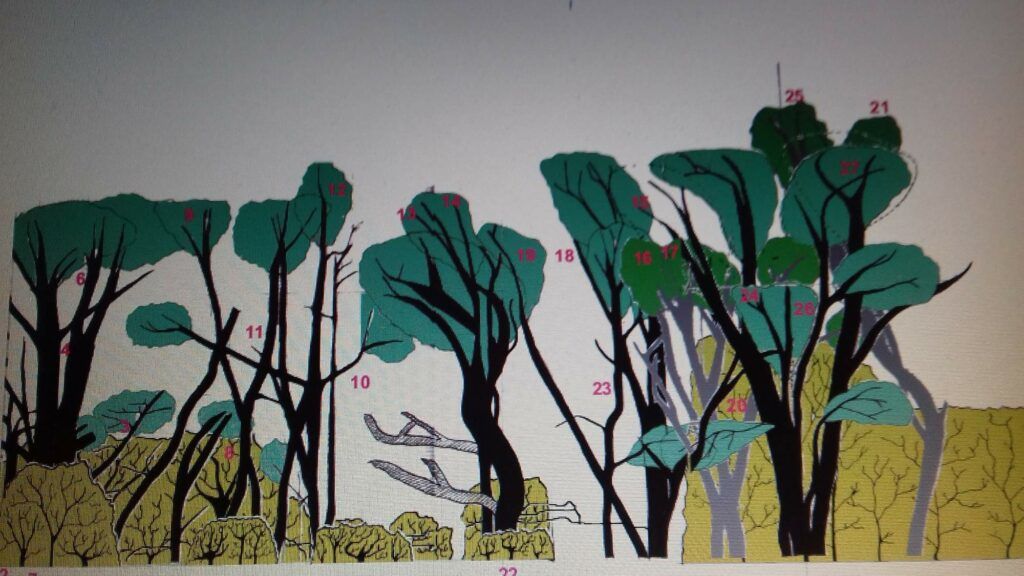

De multiples architectures

J’ai été amenée à connaître et à étudier cette forêt grâce à Jean François Holthof, avec qui j’ai plusieurs fois parcouru les lieux. Nous y avons noté un aspect insolite : la présence d’arbres aux formes serpentiformes, rampant sur les rochers ou en sous-bois de la chênaie.

Avec son aide, nous avons tenté de comprendre les origines de ces architectures inhabituelles, en décrivant d’une part les différentes formes de l’architecture des arbres, et en carottant les troncs de certains d’entre eux afin d’interpréter leur dynamique de croissance. Cette partie de l’étude a été effectuée par un dendrochronologue de l’université d’Aix-en-Provence, Frédéric Guibal.

187 individus ont été recensés pour l’étude dans le bois de Paiolive, la grande majorité correspondant au chêne pubescent. Les autres espèces (un total de 21) présentant un aspect serpentiforme sont : le buis (Buxus sempervirens), le genévrier (Juniperus communis, J. oxycedrus), le pin (Pinus sylvestris), l’orme (Ulmus sp), le poirier (Pyrus pyraster) et l’érable de Montpellier (Acer monspesslanum). Ces arbres se situent tous en contexte très rocheux, avec pitons à proximité, sur ou entre lesquels ils rampent. Ils sont tous entourés de chênes à architecture non serpentiforme.

Plusieurs variantes morphologiques de l’architecture héréditaire du chêne pubescent ont été décrites. Ils peuvent ramper au sol totalement, ou s’élever d’abord de quelques mètres avant de s’allonger à l’horizontale. D’autres poussent verticalement avant de se courber.

Il existe aussi des individus poussant de manière totalement oblique.

Mais ils ont quelques points communs : les diamètres oscillent entre 10 et 35 cm, les hauteurs varient en fonction de l’angle d’inclination. Les houppiers sont peu fournis et peuvent s’étaler sur toute la longueur des fourches en cas de forte oblicité. L’ensemble du tronc et des axes peut avoir une morphologie sinueuse, et les axes morts sont fréquents.

Pourquoi des formes tortueuses

La présence de chênes à architecture serpentiforme pourrait être liée à une situation aggravée de stress hydrique. Il est possible que certains individus se trouvent dans des situations particulièrement contraignantes de manque d’eau, là où les diaclases sont rares ou inaccessibles, où alors occupées par les racines d’arbres voisins. Il peut alors se produire une rupture dans la conduction de la sève (on appelle cela l’embolisme : les faisceaux conducteurs de sève se remplissent d’air). Ce processus peut conduire à la mort de l’arbre. L’embolisme est donc un danger permanent pour les chênes à Paiolive.

Une stratégie de survie adéquate pourrait être de développer des courbures et des flexures multiples car les parties courbées ont des diamètres de faisceaux conducteurs comprimés, qui limite le passage des bulles d’air.

Les différentes inclinaisons et courbures des troncs sont révélatrices de fortes réactions biomécaniques qui sont initiées par le bois de réaction au cours de la croissance. Les arbres reprendraient leur port érigé vertical lorsqu’ils auraient finalement trouvé suffisamment d’eau !

Cette hypothèse qui reste à démontrer, pourrait expliquer les variations dans les directions des axes au cours de la croissance.

Une forêt ancienne avec des arbres jeunes

Les comptages de cerne effectués sur 10 individus ont permis d’estimer leur âge et de tester leurs réponses au climat local. Ces données ont été comparées à celles d’arbres érigés voisins. Les résultats sont les suivants :

- tous les arbres étaient relativement jeunes, entre 45 et 130 ans ; cela conforte une étude précédente effectuée sur ce même site ;

- aucun événement, qu’il soit climatique ou pathologique, ne semble avoir affecté ces arbres serpentiformes par rapport aux arbres érigés : les largeurs des cernes sont identiques dans les deux cas ;

- les mécanismes d’adaptation aux conditions karstiques supposent une variabilité génétique importante à l’échelle des espèces. Il est possible que les chênes du bois de Paiolive, qui n’ont jamais été éliminés dans le passé, aient conservé ces formes adaptatives leur permettant de résister aux stress, bien davantage que les forêts exploitées où on ne conserve que les individus à tronc droit.

Les forêts des falaises: plusieurs exemples (Ardèche, Madagascar)

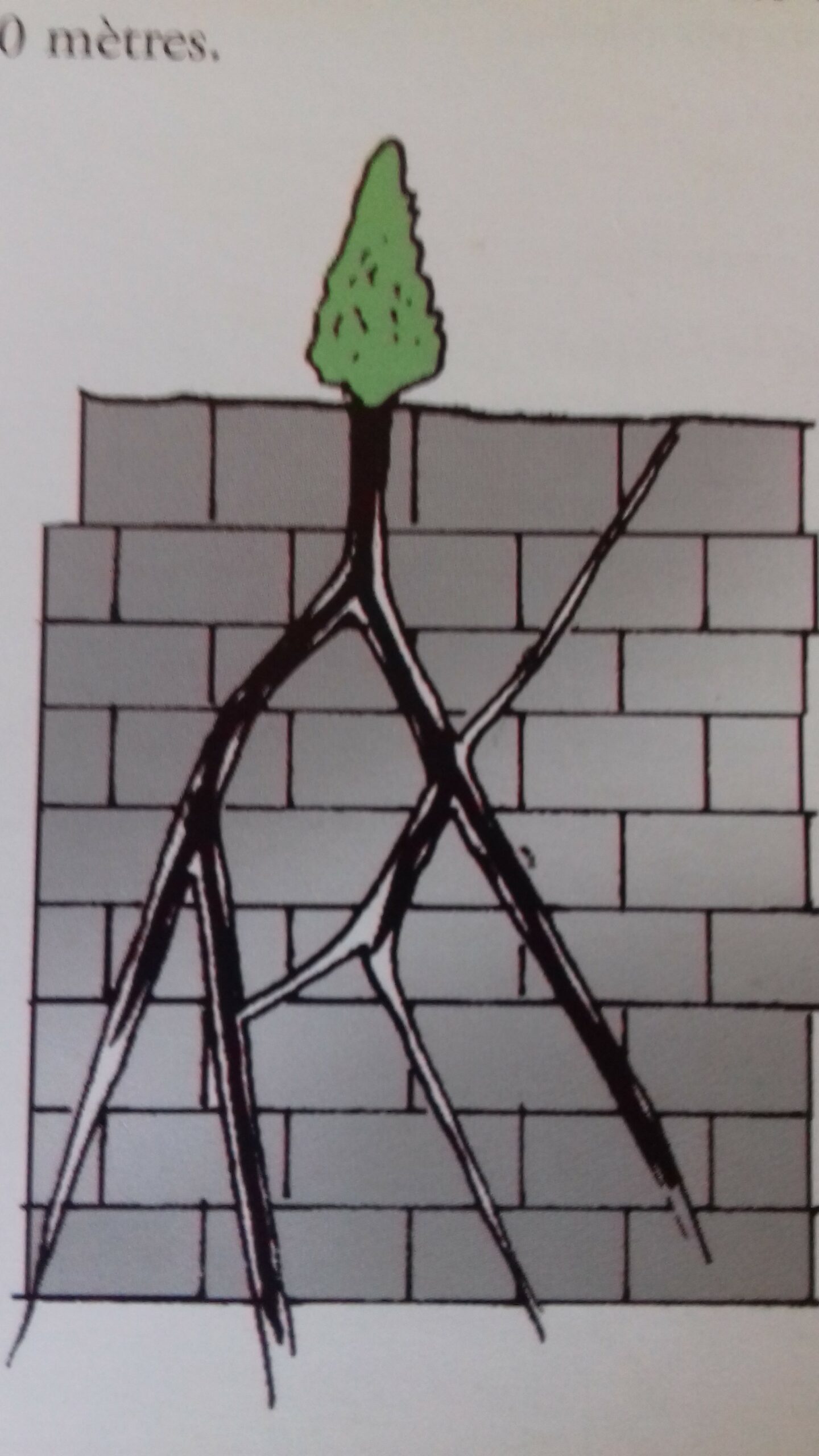

Des conditions encore plus sévères sont celles des arbres poussant à la verticalité dans les fissures des falaises.

Pourquoi des formes tortueuses et une croissance vers le haut des racines chez le genévrier de Phénicie ? Hypothèse de Jean-Paul Mandin (photos et croquis de l’auteur)

En ce qui concerne l’origine de l’inversion des troncs, il me semble, après de nombreuses observations, qu’elle est secondaire à la croissance. Mon hypothèse est la suivante. Il y a une grande dissymétrie entre la masse du tronc et celle des racines qui ne peuvent pas se développer suffisamment dans les fissures. Pour peu que l’arbre ne puisse pas pousser verticalement par suite d’un surplomb qui le domine, à un moment donné l’appareil racinaire ne peut plus résister à la torsion qu’impose le poids du tronc qui penche. Il se tord alors progressivement et d’autant plus vite qu’il se rapproche de l’horizontale, où la force de torsion est la plus importante.

Ce phénomène est facilité si les racines poussent vers le haut (après torsion, tronc et racines sont alors alignés) et si le rocher entourant le collet et le début des racines a été érodé. Celles-ci, mises à nu, sans support pour les consolider et avec nettement moins de tissus de soutien que les troncs, ne résistent pas à la torsion. On voit bien ce phénomène sur la photo de gauche : la partie supérieure de ce qui semble le tronc (ce qui sort de la falaise) de cet arbre inversé est en fait constitué de plusieurs racines (3 grosses bien visibles) ; le tronc lui, est constitué de 2-3 troncs vivants et de 2-3 morts et secs, de plus il est sous un surplomb.

Les genévriers de Phénicie qui colonisent ces milieux très contraignants, répondent à cette pression par un très faible taux de croissance, une mortalité partielle de l’appareil aérien et du cambium, des caractéristiques morphologiques foliaires adaptées à la sécheresse, une capacité à utiliser l’eau des brouillards et des petites pluies qui mouillent uniquement le feuillage et ils possèdent également des communautés de champignons mycorhiziens à arbuscules adaptées à ce milieu et ce tout en pouvant atteindre des longévités exceptionnelles.

Forêts de Commiphora sp (Bursecacée) sur les Tsingy de Madagascar

Ces quelques photos illustrent encore l’extraordinaire faculté des plantes à s’adapter à des milieux extrêmes comme ici aux karsts de Madagascar.

En conclusion: les dernières forêts vierges de la planète

Du fait de leur inaccessibilité, les parois ont été préservées, au cours des siècles, des perturbations anthropiques (incendies, déforestation, surpâturage). Elles offrent des refuges sûrs pour de nombreuses espèces sous les latitudes basses et moyennes de la planète, En outre, certaines espèces des falaises intègrent toutes les classes d’âges, des plus jeunes aux individus millénaires, comme le genévrier de Phénicie ou l’if. On considère parfois ces forêts comme les dernières formations boisées vierges de la planète.

Références

- Cochard, H., & Tyree, M. T. (1990). « Xylem dysfunction in Quercus: vessel sizes, tyloses, cavitation and seasonal changes in embolism » Tree physiology, 6(4), 393-407

- .

- Holthof J.F., 2008. Étude des cadastres anciens. Cahiers de Païolive 1: 205-208.

- https://www.bois-de-paiolive.org/

- Larson, D.W., Matthes, U., Gerrath, J.A., Larson, N.W.K., Gerrath, J.M., Nekola, J.C.,

- Walker, G.L., Porembski, S., Charlton, A., 2000. Evidence for the widespread

- occurrence of ancient forests on cliffs. J. Biogeogr. 27, 319–331

- Mandin, J.P., 2005. Découverte de très vieux genévriers de Phénicie (Juniperus

- phoenicea L.) dans les gorges de l’Ardèche (France). J. Bot. 29, 53–62

- Schnitzler-Lenoble, A., Guibal, F., Holtof, J. F., & Walter, J. M. (2017). Crookedness as a life strategy in Mediterranean karstic environment. The example of crooked oaks (Quercus pubescens L.) in the Paiolive ancient woodland, Ardèche, France. Ecologia Mediterranea, 43(1), 5-17.

BONJOUR,

la plupart des photos de votre article très intéressant sur Païolive n’apparaissent pas à l’écran.

Exemple :

Les forêts des falaises

Des conditions encore plus sévères sont celles des arbres poussant à la verticalité dans les fissures des falaises.

Les escarpements verticaux que parcourt le Chassezac sont colonisés par diverses espèces, en dehors des chênes. On y trouve notamment des genévriers de Phénicie.

Cette photo des falaises du Chassezac n’apparaît pas.

Cordialement

FD

Bonjour

merci pour m’avoir rendue attentive à ce problème j’y ai remédié et en ai profité pour rajouter quelques photos. Si vous avez de belles photos d’arbres de falaise, je peux les rajouter à ce texte !

Cordialement

ASchnitzler