Les falaises sont nombreuses dans les Vosges, tant dans les roches sédimentaires, que volcaniques et granitiques. Ces milieux abritent des écosystèmes tout à fait originaux, car les formes de vie qui s’y trouvent ont dû s’adapter à vivre en totale ou semi-verticalité.

Qu’est ce qu’une falaise ?

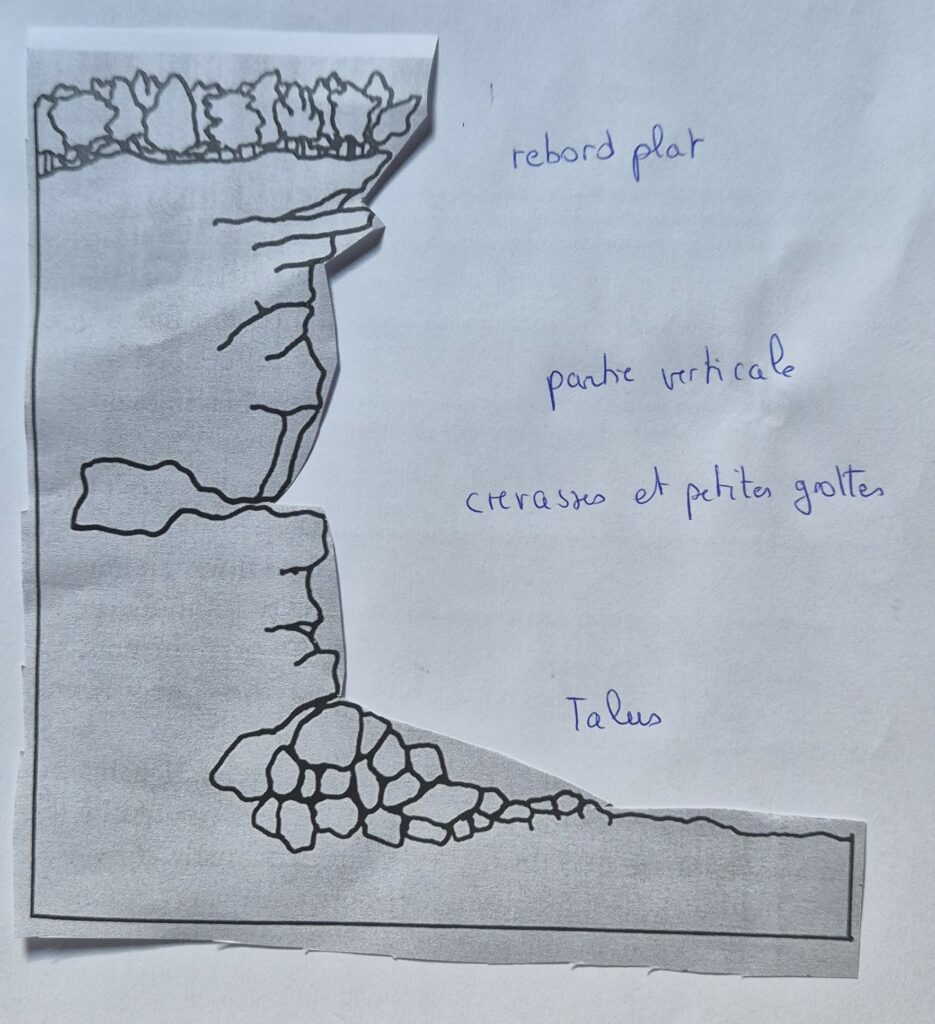

La définition même de la falaise est à préciser. Larson et al. (1999) différencient ainsi la falaise d’un escarpement rocheux, tout d’abord à partir du critère de hauteur. La falaise doit avoir au moins 10m de hauteur. Un deuxième critère est celui de la forme. Une falaise a une façade droite, voire concave, incluant un angle de 90° sous son rebord. Selon ces mêmes auteurs, l’écosystème de la falaise inclut également le plateau au-dessus de la paroi verticale, ainsi que le talus qui se situe à sa base et qui correspond à une accumulation de roches issues de l’érosion de la falaise. Le talus s’arrête à l’apparition du substrat propre de la montagne. Plateau et talus partagent en effet les mêmes traits parmi les espèces qui les investissent.

Un peu de géologie

Dans les Vosges, les grès, les schistes et la rhyolite sont les roches les plus propres à former de belles falaises, du moins lorsque leurs litages (disposition des couches) sont horizontaux ou verticaux, les diaclases étant généralement perpendiculaires aux plans de stratification : l’existence de ces fissures favorise certes l’attaque de la roche, mais leurs orientations sont en général compatibles avec la persistance de parois verticales.

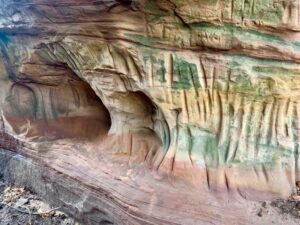

Dans les grès, constitués par une majorité de grains de quartz avec parfois d’autres minéraux (feldspath et micas blancs), c’est essentiellement le ciment qui est attaqué par l’érosion, plutôt que les grains de sable, car il est à base d’argile, de fer, ou de silice. Comme le degré de cimentation varie beaucoup, une même roche en grès peut présenter des facies d’érosion différents, expliquant les formes parfois très complexes des falaises. La porosité des grès permet une bonne circulation d’eau qui peut conduire à des détachements de parois entières. Certains rochers sont constitués de conglomérat, roche semblable au grès mais constituée de galets arrondis et de sable, cimentée par de la silice, de la calcite ou de l’oxyde de fer.

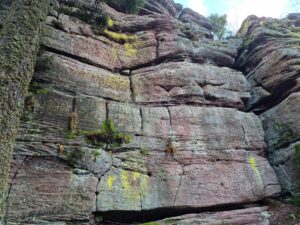

Ci-dessous: deux photos de falaises de grès dans les Vosges du Nord. La première photo est prise dans une des plus impressionnantes falaises avec 25m de hauteur et une longueur de 700m (photo Loic Duchamp), le Kandelfelsen. En contraste, la deuxième photo correspond à la falaise la plus étroite des Vosges: car elle ne tien que par quelques mètres à la base.

Une curiosité géologique des falaises de grès: les boules. Elles sont constituées de grains de quarz avecune forte densité d’oxyde de fer et manganèse. Elles se forment à partir d’un grain de sable qui contient un peu de calcaire, qui a alors unpouvoir de liant. Sous l’action de l’eau de ruissellement, se développe une sphère constituée d’anneaux concentriques comrenant du fer (en foncé) et du sable (en brun clair). Avec le temps, la boule se détache et tombe au sol. Ces boules sont souvent concentrées sous une même paroi. Mais une telle concentration, trouvée ici à Boussewiller, est plutôt rare.

Ci-dessous: boules de grès, région de Boussewiller

Dans les falaises de rhyolite (substrat volcanique du Nideck pour les Vosges), c’est le jeu des diaclases subverticales et des lits subhorizontaux qui découpent la roche en parallélépipèdes, qui expliquent que le recul de la falaise s’opère par chute individuelle de fragments. Chaque fragment est détaché par l’action combinée de la gélivation et de l’hydrolyse, qui toutes deux s’effectuent à partir de la paroi verticale de la falaise bien plutôt qu’à partir de la surface du plateau (protégée par ses formations superficielles). De ce fait, le recul s’effectue à peu près à la même vitesse sur toute la hauteur de la paroi, qui garde donc sa verticalité (cf photo 1)

Ci-dessous : le paysage du Nideck – photo 1: coulées rhyolithiques verticales ; photo 2: rocher rhyolitique émergeant d’une coulée rhyolithique, dénommé « la dent du Troll ». En arrière plan, les falaises du même type. Photo 3: les falaises du Nideck

Un autre type de falaise est celle des parties volcano-sédimentaires de la vallée de Wisches dans la vallée de la Bruche. Ces falaises de plusieurs mètres de hauteur sont le résultat de l’érosion d’une seule falaise, en plusieurs centaines de milieurs d’années. Le processus de formation de ces tours est le suivant: à l’origine, une nappe de lave s’est étendue sur de larges surfaces. Elle a été au fil des millions d’années de plus en plus fracturée par déformation naturelle. Dans les fractures, l’eau s’est infiltrée, ce qui a activé le processus d’érosion des parois, créant des diaclases. Ces diaclases se sont élargies au fil des millions d’années, formant ce paysage de petites falaises verticales successives en forme de tours.

Il existe de nombreuses falaises granitiques dans les Hautes Vosges. Le granite forme des falaises lorsque des pans de rochers s’écroulent, comme c’est le cas le long de la grande crête. Dans ces parties qui correspondent aux plus hauts sommets, l’action glaciaire a été la plus intense.

Ci-dessous: falaises de granite à hauteur du sentier des Roches, près du col de la Schlucht, Haut Rhin.

Les conditions de vie sur les falaises

Les falaises sont des milieux de vie difficiles, soumises aux vents tourbillonnants, aux écarts de températures (très secs et lumineux sur les sommets ou les faces orientées sud ; plus humides et plus sombres sur les faces orientées nord), à l’absence de sol et donc de matière organique, et enfin à une alimentation en eau limitée, car fournie uniquement par voie météorique (eau de pluie). En effet, l’eau ne fait souvent que percoler le long des parois où elle s’y évapore rapidement. Elle peut en revanche stagner dans les fissures à angle incliné, à l’interface entre deux couches géologiques différentes, ou encore dans de petites cavités le long du talus. Ces micro-habitats plus humides et plus frais, sont en général investis par la végétation : les semis peuvent germer et grandir en lumière diffuse, protégés des herbivores et des activités humaines.

Ces milieux sont également soumis à des chutes de pierre et des éboulements localisés.

Ci-dessous, Photo 1: façade en grès dépourvue de végétation en raison de la conjonction de la verticalité et de l’orientation. Seuls des lichens arrivent à s’y maintenir. Dans une fissure riche en eau, des mousses se sont aussi développées ; Photo 2: sur cette paroi de grès riche en eau, s’est développée une végétation de mousses, hépatiques et lichens. Photo 3: les lichens poussent davantage sur parois inclinées et lumineuses.

Les arbres des falaises

Les arbres arrivent sur les rochers grâce aux animaux (espèces dites zoochores comme le sorbier, l’if, le genévrier, le hêtre), ou par le vent (espèces dites anémochores comme le pin sylvestre, l’érable sycomore, le bouleau verruqueux, l’épicéa, le sapin). Elles colonisent toutes les parties des falaises, des sommets rocheux plus ou moins plats aux parois verticales dans les fissures, ainsi que les petits replats du milieu ou du pied des falaises.

Les surfaces verticales génèrent une instabilité chronique, qui explique que les arbres semblent suspendus aux parois par quelques racines qui s’enfoncent profondément dans les fissures. Certains arbres émergent à la verticale, d’autres à l’horizontale, en partie dans le vide.

Ci-dessous, photos 1 et 2 : ce hêtre a été déporté par son poids dans le vide, et ne tient plus que par ses racines qui s’enfoncent profondément dans les fissures de grès. Photo 3: ce pin a traversé toute la paroi de grès pour s’enraciner au bas du talus de la falaise.

Ci-dessous, photo 1: hêtre adossé au bas de la paroi, qui a développé des axes en échasse (photo Jean Claude Génot); photo 2: ce même individu quelques années plus tard, cassé en deux; photo 3: iy ayant poussé sur un rocher

Ci-dessous: Photo 1: ce petite épicéa a une racine d’épicéa s’est développée en bordure d’un rocher, en envoyant ses racines s’appuler sur la fissure située plus bas. L’une d’elle a une forme curieuse évoquant un pied humain. Photo Jean Claude Génot. Photo 2 des blocs rocheux tombent fréquemment des falaises et abiment la base des troncs. Ici un if. Photo 3: cette photo montre la rude vie d’un pin sylvestre poussant à l’extrémité d’une falaise, soumis aux intempéries, ce qui explique la rareté de ses branches vivantes et le tronc tordu. Ses racines s’accrochent à la partie comprenant un peu de sol.

Ci-dessous : Ces trois arbres ont aplati leur tronc sur une falaise, afin d’éviter de se courber, mais cela les rend sensibles aux parasites. Le hêtre (photo 1) de même que le sapin (photo 2), mais le troisième, un conifère, est mort.

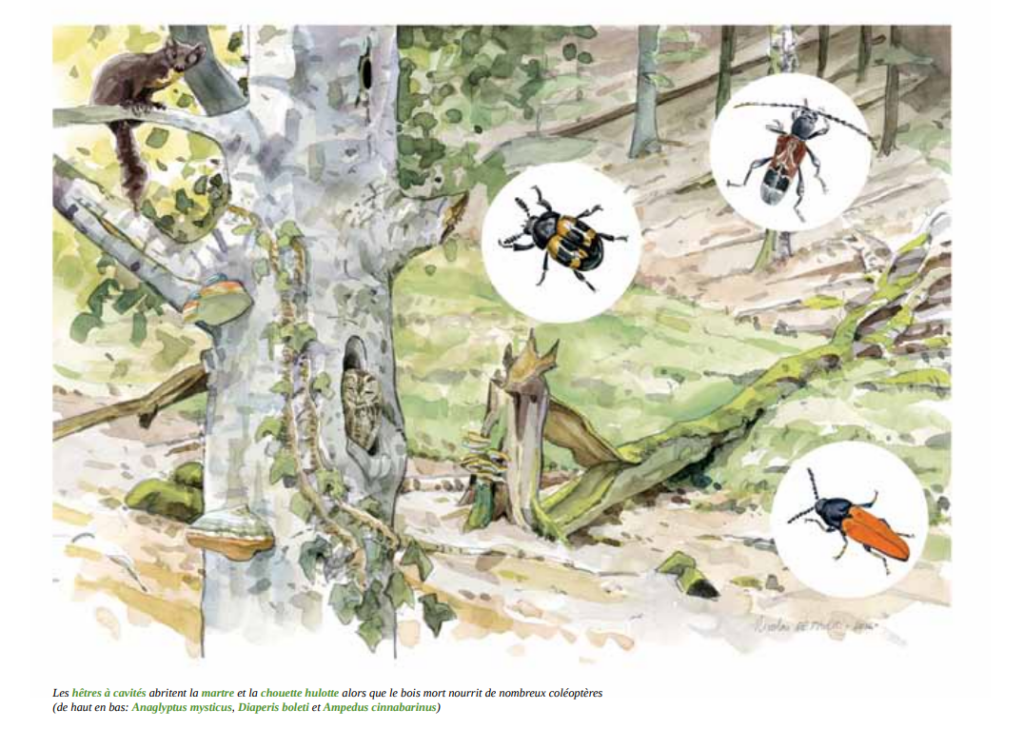

De nombreux arbres morts. Un grand nombre d’arbres chutent et meurent, accumulant leur bois mort dans les ravins. Ces arbres morts ou à sénescence précoce constituent des « dendromicrohabitats » au niveau de leurs troncs, leur écorce ou leurs racines, très appréciés d’une certaine faune et flore, qui ne trouvent plus guère de refuges dans les forêts surexploitées adjacentes.

Ci-desous: cet arbre tombé du haut du Kandelfelsen (Vosges du Nord) montre une forme twistée indiquant les rudes conditions de vie sur falaise

Un bel exemple de ce type de milieu se trouve dans le ravin du Stampfthal dans les Vosges gréseuses. Ce vallon est protégé en réserve biologique forestière (en forêt communale) depuis 1986, la partie en libre évolution ayant été augmentée lors du dernier aménagement forestier avec une zone centrale de 3 ha et une zone tampon en irrégulier. La libre évolution du site depuis près de 40 ans a permis à cette forêt de se développer sans entraves. Les arbres n’étant plus coupés s’accumulent au pied des falaises et dans le ruisseau ; d’autres restent suspendus dans le vide grâce à quelques racines qui pénètrent profondément dans les fissures. L’impression générale est celle d’une petite forêt vierge.

Ci-dessous: photos 1 et 2 les falaises du Stampfthal sont riches en bois tombé, après 40 ans de libre évolution

Peut-on parler de « forêt de falaise » ?

Dans certains cas, les arbres des falaises sont relativement nombreux, et forment de petites communautés autonomes, riches en espèces devenues rares dans les forêts adjacentes exploitées. Certains vivent sans doute très longtemps, comme l’if, qui est devenu, dans les Vosges comme partout dans son aire de distribution, une espèce très rare au sein des forêts, victime de destructions directes ou de surexploitations. Les ifs des falaises présentent des architectures complexes, où il est parfois difficile de distinguer le tronc des axes racinaires ou aériens. Leur âge n’est pas évalué, mais certains sont sans doute parmi les plus âgés des Vosges. Au pied de l’une des falaises les plus emblématiques des Vosges, au Nideck, se trouve le patriarche de l’espèce pour le Grand Est : il pousse en toute discrétion au pied d’une falaise abrupte, surmontant un éboulis instable : il aurait dépassé le millénaire, ce qui en fait un des éléments les plus âgés des forêts vosgiennes.

Sur socle volcano-sédimentaire, ce sont les chênaies sessiles qui dominent

Ci-dessous, photos 1 et 2 la forêt de falaise du Nideck à différentes périodes de l’année. Photo 2 de Vincent Michel. Photo 3: cette forêt abrite un très vieil if, plus que millénaire :

De petites chênaies sessiles se développent sur les sommets des laves du Nideck et des falaises volcano-sédimentaires proches.

Les parois granitiques des Hautes Vosges abritent pour l’essentiel des épicéas, dont on ne sait pas si ce sont des espèces indigènes ou issues des plantations nombreuses aux alentours.

Ci-dessous : photos sur falaise de granite colonisées par l’épicéa (photo Arnaud Folzer)

Les arbres colonisant les rebords supérieurs ou inférieurs des falaises forment d’autres types de forêts, un peu plus denses, mais de dimensions réduites en hauteur et de faibles densités en raison de l’absence de sol et donc d’eau, laissant une place importante aux herbacées, mousses et lichens. Les forêts sur falaise de grès sont colonisées par des hêtres, pins sylvestres et des bouleaux.

Ci-dessous : photo 1 des bouleaux et des pins sylvestres ont colonisé cette paroi rocheuse en s’accrochant aux fissures. Photos 2 et 3: ce sont des hêtres avec quelques épicéas qui forment de petites forêts de falaises.

Ci-dessous: quelques exemples d’adaptation de la végétation aux falaises en grès Photo 1: une petite forêt de pins sylvestres survit sur le rebord supérieur d’une falaise. L’aspect tortueux de ces pins contraste avec les troncs droits des pins vivant dans un sol profond à proximité de la falaise. Photo 2: sur les faces ensoleillées de cette falaise, les lichens arrivent à se développer, en contraste avec ceux de la façade nord, dépourvus de végétation; Photo 3: le lierre qui a germé sur un rebord de paroi monte à l’assaut d’un arbre situé sur le rebord supérieur de la falaise

La vie animale dans les falaises

Les falaises abritent également une faune variée, dont certaines espèces apprécient les bois morts, nombreux sur les falaises.

D’autres espèces apprécient surtout la position dominante de la falaise. Ce sont plutôt des espèces rupicoles (martre, fouine, rongeurs, qui y recherchent abri et nourriture) et rapaces nocturnes et diurnes, dont certains reviennent après des décennies de persécution : faucon pèlerin et faucon crécerelle, hibou grand-duc, grand corbeau. Ces rapaces recherchent les falaises parce qu’un tel relief est favorable pour la chasse (observation avant prédation, et offre aussi des conditions favorables pour l’envol. Les rochers sont également peu accessibles aux prédateurs, quoique les mammifères carnivores n’y soient pas absents. Les chauves-souris apprécient également les fissures des rochers. On y trouve également reptiles et insectes, dont certains plutôt curieux, comme la fourmi lion. Le fourmilion, dont il existe plusieurs espèces dans la région Grand Est, est un insecte dont la larve vit dans les sables du talus des falaises gréseuses, en situation ensoleillée, bien à l’abri des intempéries, et où elle édifie un piège afin d’attraper ses proies. Lorsque la larve trouve un milieu propice, elle se met à creuser un entonnoir et s’enfouit au fond de celui-ci, attendant qu’une proie, souvent des fourmis (d’où le nom de fourmilion) vienne arpenter les versants glissants du piège sableux.

Les falaises et l’homme

L’attraction des falaises pour l’homme, connue universellement, est bien visible dans les Vosges. Les falaises les plus fréquentés dans les Vosges ont été sans contexte celles en grès : plus nombreuses, plus facilement accessibles et surtout plus riches en petits abris. Elles ont donc été très occupées jusque dans un passé récent, ce dont Raymond Fischer fait largement état dans ses beaux livres sur les rochers des Vosges du nord.

En dehors des célèbres châteaux forts et maisons troglodytes, les falaises ont inspiré artistes et religieux de toutes époques. En voici quelques exemples.

La falaise à polissoirs d’Haspelschiedt dans le pays de Bitche est sans doute la plus fameuse des falaises, car riche de plus de 600 de ces rainures (ou polissoirs) et dont la signification ne se limite sans doute pas à un usage concret, comme celui d’aiguiser les outils de pierre). On retrouve au pied de certaines de ces falaises d’autres polissoirs. Il est fort dommage que ce monument naturel ait été en partie détruit par un éboulement.

Ci-dessous: Photo 1: les polissoirs de la falaise d’Haspelschiedt; photo 2: la falaise en partie écroulée, faisant disparaitre une partie des polissoirs.; photo 3: écroulement de la falaise vue d’un drone (photo Patrick Lenoble)

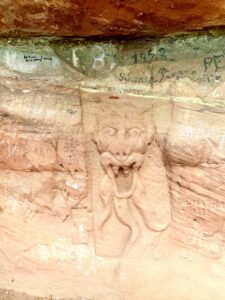

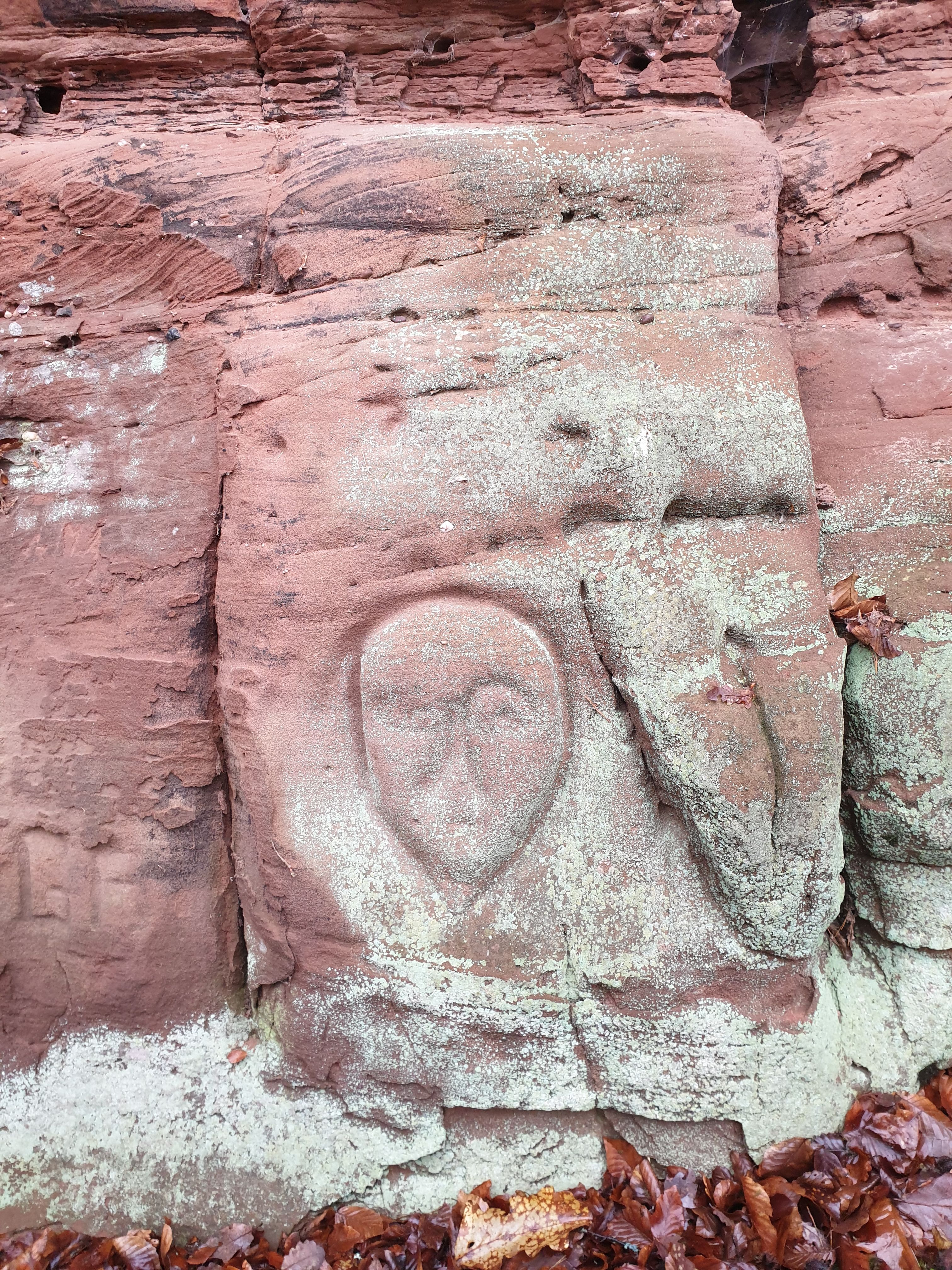

Des sculptures romaines ont été gravées sur certains rochers des Vosges du Nord, comme ce pied de Diane. Mais d’autres gravures

(photo plus contemporaines, mais non datées, ornent certains rochers comme la base de l’impressionnant rocher du Diable au lieu-dit Le Nonnenburg ou La Roche du Diable. Ce plateau présente une configuration de type éperon barré de 18 ha. Il est défendu au sud-ouest par un escarpement naturel et barré à l’est par un rempart et un fossé. Son occupation est sans doute protohistorique. Une légende semble lui être associée puisqu’un beau diable a été gravé à la base de la falaise.

Ci-dessous: Photo 1 le rocher du Diable, Abreschwiller; Photo 2: autre gravure plus modeste, au bas du rocher du Kandelfelsen.

Quelques ermites ont occupé les rochers dans les temps passés.

Ci-dessous, Photo 1 Cette carte ancienne note la présence d’un ermite dans la vallée de la Mossig (Rochers dits Bruderheissel »); Photo 2: l’ermite du Falkenfelsen, près de Hellert, né en 1902, a vécu dans une maison au pied de la falaise. Il aidait les habitants des maisons troglodytes voisines à diverses tâches, et parcourait les forêts en priant.

En conclusion

Les falaises des Vosges constituent des paysages uniques pour leur beauté et leur originalité. Elles accueillent des écosystèmes rares et complexes, fort variés en fonction de leurs caractéristiques géologiques et géomorphologiques.

Remerciements

Un grand merci aux personnes qui m’ont fourni des photographies (Jean Claude Génot, Loic Duchamp, Arnaud Folzer), et des références (Jean Marie Holderbach). Mes remerciements vont aussi à Damien Saraceni pour la relecture des textes.

Références

Duchamp L. 2022. Plan de gestion2022-2031de la Réserve Naturelle Nationale des rochers et

tourbières du Pays de Bitche. Tome 1 et 2. Sycoparc

Fischer R. Rochers des Vosges du Nord et du Sud Palatinat. Editions Scheuer. Tome 1 (1998),

Tome 2 (1999), Tome 3 (2003) Tome 4 (2005).

Larson D. W., Matthes U., & Kelly P. E. 2000. Cliff ecology: pattern and process in cliff

ecosystems. University Cambridge Press