Au cours de mes investigations dans les forêts des Vosges, j’ai rencontré à plusieurs reprises des sites où avaient vécu des ermites. Ces sites sont actuellement souvent en ruine, voire ont totalement disparu sous la végétation forestière. Ne subsistent alors que des lieux-dits, voire seulement des légendes. D’autres ont connu une tout autre destinée, les plus célèbres d’entre eux ayant été à l’origine à de puissantes abbayes au cours du Moyen Âge. Ermites et ermitages font partie de l’héritage spirituel des forêts vosgiennes, et sont à ce titre régulièrement proposés comme buts de randonnée ou de lieux à vénérer.

Qu’est ce qu’un ermite ?

L’érémitisme est la forme la plus ancienne de la vie monastique. L’ermite vit seul au désert (en grec ἔρημος, eremos). Dans nos pays tempérés, le désert, c’est la forêt, qu’au Moyen Âge on considère en général comme un endroit affreux, où l’on ne vit que si l’on n’a pas la conscience tranquille, ou si l’on veut faire pénitence.

Les premiers ermites, venus christianiser les Vosges au cours du haut Moyen Âge ne sont connus que par des textes hagiographiques, qui nous apprennent qu’ils considèrent la solitude comme un lieu où les « valeurs » du monde — pouvoir, argent, liens sociaux de toutes sortes — n’ont plus cours et font place à Dieu seul. Le plus célèbre de ces premiers ermites est St Colomban, moine évangélisateur irlandais du VIe siècle. Colomban ne vivait pas toujours en ermite, car il était accompagné de disciples, mais il vivait parfois dans une grotte afin de s’y recueillir. Il s’était établi à Annegray avec ses disciples, après accord avec le roi d’Austrasie et de Bourgogne. Annegray se situe à 15 km de Luxeuil, dans la vallée du Breuchin, entre Saône et Moselle.

Ci-dessous: photo 1: statue de St Colomban à la basilique St Pierre de Luxeuil les Bains (1947). PHoto 2: site de Annegray avec structures antiques d’un ancien monastère, lui même sans doute situé sur un fortin gallo-romain. Toutefois il n’est pas certain que ce site soit exactement là où le monastère de St Colomban a été édifié. En arrière plan, la montagne où Colomban se retirait dans sa grotte. Photo 3: Le site du monastère de Annegray avec en arrière plan le Mont St Martin où a été édifié un sanctuaire (dédié à la déesse Diane ?) et sur lequel a été édifié une église au Moyen Age.

« Puisque le roi lui donnait le choix, Colomban obéit à sa suggestion et gagna le désert : il y avait alors un vaste désert nommé Vosges où se trouvait un poste militaire, en ruine depuis longtemps, auquel une tradition ancienne donnait le nom d’Annegray. Arrivé là, le saint s’y installa avec les siens, malgré la rudesse de cette solitude sauvage et les rochers qui encombraient le terrain » Livre I, chapitre XI Jonas de Bobbio

Ci-dessous: Le site de la grotte de St Colomban, sur la butte au-dessus de Sainte Marie en Chanois. La grotte se situe à gauche d’une église récente consacrée à l’ermite. La grotte elle-même s’est effondrée. Photo 3: le lieu de jaillissement de la source.

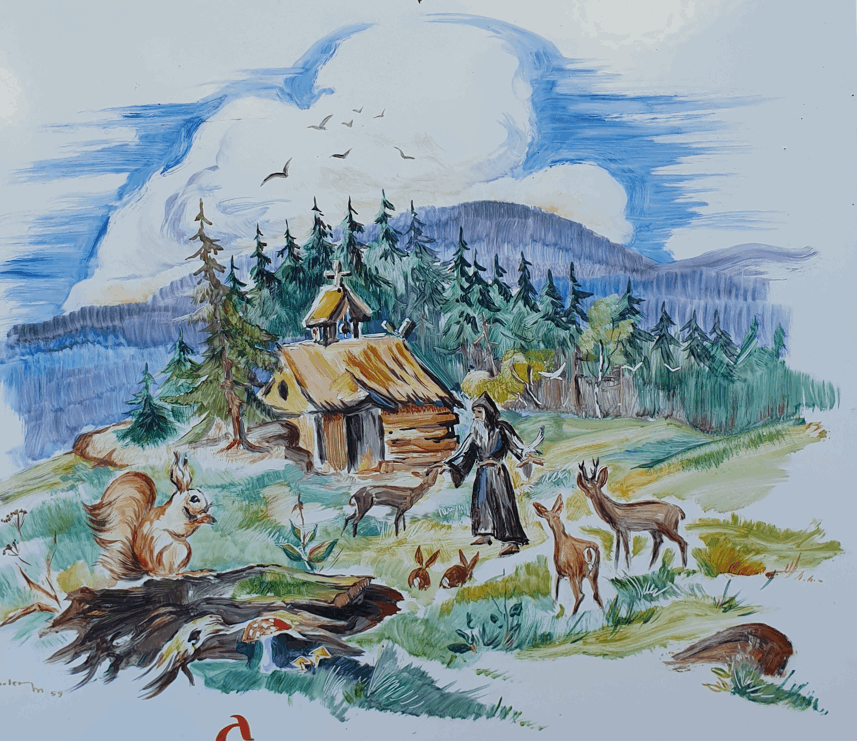

Récit des légendes liées à la vie de l’ermite. L’ours est souvent cité dans les écrits des saints: symbole de croyances paiennes, il peut représenter la soumission aux hommes, ou être tourné en ridicule. Une manière d’imposer le christianisme.

D’autres ermites ont vécu dans les forêts vosgiennes à cette époque : St Hydulphe entre Etival et Senones; Gondelbert à Senones, Saint Déodat à St Dié des Vosges, Bodo à Etival. Ces monastères ont été ensuite transformés en abbayes.

En vivant dans des lieux isolés, ces premiers ermites ont sans doute connus la dernière période des forêts sauvages des Vosges ; ils ont aussi été des témoins directs de la présence des plus imposants des grands mammifères d’Europe : l’aurochs, le bison et l’élan, qui parcouraient encore les Vosges, alors qu’ils avaient déjà disparu dans toute l’Europe de l’ouest. A cette époque du Haut Moyen Âge en effet, les Vosges ont connu une période de désertification par les hommes, en réponse à l’effondrement de l’empire romain après le IIIe siècle, et aux crises politiques et économiques qui ont suivi entre le IVe et le Ve siècles. A cela s’est surimposée une crise climatique avec hivers très froids entre le début du Ve et le milieu du VIIIe siècle. Autant de facteurs qui ont contribué à permettre une certaine reconquête de la faune sauvage jusque-là très chassée.

Aux XVe et XVIe siècles apparaît un tout nouveau type d’ermites, bien loin de l’image idéale d’un saint ; ce sont des employés vivant à l’écart des lieux habités, et en partie dans la forêt. Car leur fonction principale est alors le gardiennage d’une chapelle isolée, souvent une chapelle de pèlerinage qu’on ne peut pas laisser sans surveillance. Ces « ermites » ne sont pas des religieux, ils n’ont pas prononcé de voeux, et certains sont même mariés. En allemand, on ne les appelle pas Einsiedler ou Klausner (ermites), mais Bruder (frères) ou parfois Waldbruder(frères forestiers).

L’ermitage se compose généralement d’une chapelle surmontée d’un campanile, avec une ou plusieurs cellules. Mais après la Guerre de Trente ans, les ermites sont souvent des religieux. La Révolution supprime les ermitages, mais quelques-uns sont rétablis au XIXe siècle, et il s’est encore trouvé l’un ou l’autre ermite au XXe.

Certaines personnes ont aussi vécu en forêt durant un certain temps, pour diverses raisons (douleur, abandon ..).

Quelques sites des Vosges témoignant de la présence d’ermites

Les sites ayant abrité des ermites sont nombreux dans toutes les Vosges.

Ermitages ne subsistant que par des lieux-dits

Deux ermites de la haute vallée de la Mossig

Il existe plusieurs lieux-dits dans les Hautes Vosges gréseuses qui ne conservent de la présence d’un ermite qu’un lieu-dit sur une carte ancienne. Tel est le cas par exemple de deux ermitages de la haute vallée de la Mossig entre Romansviller et Freudeneck. Le premier se situe sous l’actuelle cascade du rocher Mencke. Ce rocher était dénommé « Bruderfelsen » d’après certaines anciennes cartes de l’Oedenwald (AMS 3PL,).

Les deux ont totalement disparu et aucune trace n’a été trouvée sur le terrain. Il s’agissait ici d’ermites ayant vécu il y a seulement quelques siècles.

Ci-dessous : photo 1 carte ancienne indiquant l’existence d’un ermite (Rocher dit Bruderheisel »)

rive gauche de la Mossig, au-dessus de la confluence du Siegelbronnen et de la Mossig. Photo 2: cet ermitage est situé sur la carte IGN. Photo 3: voici l’aspect actuel de ce rocher.

Le deuxième ermitage est installé plus en retrait de la rivière. Sur la carte de l’Oedenwald (AMS 3PL 50), près des bornes n° 47 et 48 (ancienne numérotation) est mentionné un lieu-dit « Einsidel ». L’endroit semble situé à l’extrémité sud-ouest du ban de Cosswiller, à sa jonction avec celui de Wangenbourg (au-dessus du Wolfsthal / Bois du Baron).

Le Bruder Lienhard de la Forêt du Donon

Un ermite dénommé « Bruder Lienhard Stein » vivait dans une partie de la foret du Donon, le long d’un chemin alors fréquentée, sur la limite départementale Bas-Rhin / Moselle. Voici ce qu’en dit Jean Marie Holderbach, historien

« La borne nommée frère Léonard

En 1522 il est effectivement question d’une borne du frère Leonard (Brùder Lienharts Marckstein, au génitif) (ABR G 1164 f° 4). Mais dans le même document l’endroit est aussi appelé Brutter Linhart Stein. En 1733, dans un document en langue française, apparaît l’appellation « Rocher du frère Léonard ».

Je pense que l’endroit doit son nom à un ermite qui vivait là. Une des caractéristiques des ermitages était de se trouver à l’écart des habitations mais pas dans une solitude absolue ; souvent sur ou près d’un passage. Or au Bruder Lienhart Stein passait un chemin qui devait avoir une certaine importance. En 1522 il est appelé Diebs pfad, littéralement le sentier des voleurs. Cette traduction est erronée. En toponymie il est couramment admis que Dieb est une déformation de Diet, qui en vieil allemand désigne la nation, le peuple (Buck, Oberdeutsches Flurnamenbuch, Bayreuth, 1931, p. 45). Diebs pfad peut donc être interprété comme désignant un chemin public, une voie d’importance supralocale.

La borne qui se trouve au Rocher du frère Léonard porte une gravure, une sorte de roue à rayons en ”Y”, que je n’ai pas réussi à identifier. «

L’ermite du Hohwalsch

Un ermite aurait vécu sur la côte de Hohwalsch, près d’un très gros rocher surplombant, où il s’était aménagé une retraite et un oratoire. Seul un texte en atteste, mais il n’en reste nulle trace dans la toponymie

Les ermitages en ruine

L’ermite du Falkenfels, entre Hellert et Hasenbourg, Vosges du nord

Sous le rocher même, qui forme un abri-sous-roche, vécut longtemps l’ermite dit « du Falkenfels », de 1895 jusqu’à sa mort, en 1902. Aucune certitude sur les origines d’Edouard Hinbeer, surnommé amicalement par la population et dans les archives le Waldbruder (frère de la forêt). Vaillant il gardait les porcs de la commune de Hellert. La population l’estimait, le considérait comme un saint homme et lui apportait ses repas de midi à tour de rôle.

Joseph Dillenschneider nous rappelle dans un article de presse commémorant le 75e anniversaire de la mort de l’ermite, que sa cabane n’avait qu’une paillasse, une chaise, un poêle branlant et fumant. Une pancarte sur la cabane portait l’inscription: « Einsiedelei von Edouard Hinbeer ». Au-dessus de la porte d’entrée une petite croix de bois signalait la dévotion de l’ermite qui parcourait la forêt en priant et en sculptant des Christ, des croix et même des cannes rehaussées des quatorze stations du chemin de croix. Ses « sculptures » étaient très appréciées. Ses voisins immédiats étaient le « Gelsenmartin » et sa femme qui habitaient une maison un peu moins misérable sous le rocher, y élevant quelques bêtes et des abeilles. Ils ont beaucoup aidé le vieil ermite pendant les dernières années de son existence. Edouard Hinbeer fut inhumé au cimetière du Schaeferhof. Sa tombe, ornée d’une simple croix de bois, a disparu depuis longtemps.

Le Falkenfels n’est pas seulement connu pour son ermite ; chacun sait que des fantômes y chantent et dansent. Au début du siècle, un forestier fut ensorcelé parce qu’il avait tué la biche de l’ermite. Il perdit la raison et personne ne lui parla plus.

Ci-dessous : photo du rocher, lieu de vie de l’ermite. Photos 2 et 3: l’ermitage

Le chateau de Guirbaden et son ermite

Le château de Guirbaden ou Girbaden est un château médiéval en ruine situé prèd du village de Mollkirch, sur un éperon rocheux. Construit à une altitude de 565 mètres, ce chateau est la plus grande ruine d’Alsace avec un site castral d’environ 260 mètres de long sur 70 mètres de large.

Il a abrité un ermite au XVe siècle, et dont l’existence a été connue par un écrit d’un propriétaire du château, en 1473. « j’ai chez moi un pauvre ermite, que j’entretiens pour l’amour de Dieu. Il ne fait que veiller sur la chapelle Saint-Valentin, car il y a à côté de mon château une chapelle où saint Valentin fait de grands miracles ».

Face à la tour, la chapelle Saint Valentin a été un lieu de pèlerinage depuis le Moyen Âge.

Selon Bernard Metz, « un château est un curieux endroit pour y vivre en ermite, mais un ermite du 15e siècle n’est pas ce à quoi nous pensons, et celui-ci ne vivait pas vraiment au château. En effet, comme il gardait la chapelle Saint-Valentin, il habitait certainement juste à côté d’elle, donc dans ce qu’on appelait à son époque das alt sloß, le vieux château, mais « vieux » au sens de « ruiné, désaffecté ». Comme lui, de nombreux autres, aux XVe et XVIe siècles, veillent sur une chapelle isolée, qu’on souhaite laisser accessible, mais qu’on ne peut laisser sans surveillance. Ces « ermites » ne sont pas des religieux, ils n’ont pas prononcé de voeux, et certains sont même mariés ».

Les forêts qui entourent le château actuel sont d’un grand intérêt par leur haut degré de naturalité. Ces forêts ont été très exploitées, et même plantées d’une espèce non indigène, le châtaignier. Actuellement, tout autour du château, ces milieux forestiers sont laissées visiblement à une évolution naturelle. Certains châtaigniers, de dimensions imposantes et sans doute âgés de plusieurs siècles, sont signalés à juste titre comme arbres remarquable.

Ci-dessous : Aspects de la forêt sous le château. Photo 1 : châtaignier mort déraciné. Photo 2 un chataignier écroulé et un très gros chêne dans un site anciennement utilisé comme le suppose la présence d’un ancien mur. Photo 3: deux chataigniers désignés comme remarquables. Photo 4: deux chataigniers déracinés.

La région de Thannenkirch et ses ermites

La forêt du Taennchel et autres forêts autour de Thannenkirch ont abrité plusieurs ermites à diverses périodes. L’ancien ermitage de Bergheim datant du XVe siècle, a été réhabilité. Il est situé en pleine forêt, proche du village de Thannenkirch

A côté de cet édifice, la pervenche s’est propagé preuve qu’il y avait alors un jardin autour de ce site. En effet, la pervenche est une espèce cultivée, mais qui s’ensauvage bien et qui persiste ensuite durant des siècles !

Ci-dessous; photos 1 et 2: environs de la chapelle. Photo 3: pervenche ensauvagée

Un autre ermite a vécu dans la forêt de Thannenkirch au XVIIIe siècle et y a été enterré. La pierre tombale est magnifique, toute couverte de mousse (cf photos ci-dessous).

Un autre type d’ermite du Taenchel: Frédéric Fiebig

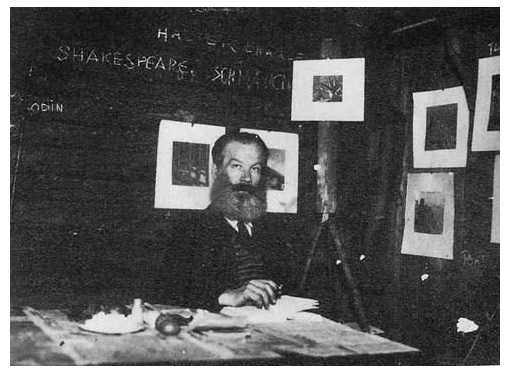

Il ne s’agit ici plus d’un religieux, mais d’un homme éprouvé par la vie, et qui a vécu une année en ermite dans la forêt du Taennchel (Thannenkirch). Sa maison en bois a été détruite. Voici ce qu’on peut lire de sa vie (source Wikipedia).

Frédéric Fiebig est un artiste peintre né en 1885 à Talsen en Lettonie, et mort à Sélestat. En 1932, son fils Eric décède des suites de sa longue maladie à l’âge de 11 ans. Inconsolable il se retire dans le massif du Taennchel où il vit en ermite dans la Grimmelshütte un pauvre abri forestier. Proche de la nature, qu’il observe et qu’il peint sur d’innombrables petits formats sur carto pour retrouver la paix, il y « mange des orties et boit de l’eau de pluie ». Il y demeure tout l’hiver qui est particulièrement rude et devient le fantôme de Tännchel, quelques villageois lui montent quand même des provisions. « Entendre battre le cœur de la terre, sentir circuler son sang et rendre ces sensations au moins approximativement, voilà ce que j’appelle vivre »dit-il. En ville, les conversations vont bon train sur ce peintre asocial, les randonneurs ou les bûcherons qu’il croise au hasard de ses sorties sur le massif le considèrent comme un fou. Le 8 décembre 1934, le journal de Sélestat publie un long article sur le fantôme du Taennchel dans lequel il est question d’un homme « très barbu et très chevelu » qui a un rat pour seul compagnon. Tout le monde n’apprécie pas la présence du peintre dans le refuge. En 1935, délogé par les gendarmes il est obligé de redescendre dans la vallée, à Sélestat, « Si son séjour s’était prolongé plus d’un an, il aurait pu prétendre à devenir le locataire du refuge ». Ayant retrouvé un peu de sérénité, il participe à l’exposition des Artistes et Amis des Arts de Colmar de 1936. C’est un succès et il livre près de 100 toiles cette année-là.

Ci-dessous : les toiles représentant sa cabane d’ermite. Elle a disparu depuis.

Ci-dessous: sculpture récente représentant l’ermite du Taennchel

La chapelle du frère Léon

Une chapelle a été découverte en 1863 dans la forêt de Barr, dans la vallée de la Kirneck, sur la rive droite entre le Welschbruch et la fontaine Laquiante. Elle y abritait un ermite, le frère Léon. Cette chapelle datait peut-être du XIVe ou du XVe siècle, et elle a probablement été abandonnée dès le XVIe siècle.

Les cartes IGN récentes ne situent plus la chapelle mais elle est citée dans une carte plus ancienne.

Les deux premières photos montrent ce qui reste de cette chapelle. La première photo illustre là où dormait l’ermite (en arrière plan). La photo 3 correspond à un pont où passe un affluent très modeste de la Kirneck. On y voit des pervenchees, preuve qu’on y cultivait des fleurs dans le passé.

Quelques ermitages célèbres

Ermitage de St Florent

St Florent d’origine irlandaise, s’est établi au Ve siècle dans la vallée d’Haslach, au pied du Ringensberg, à proximité de la rivière Haslach, dans un écart de la vallée de la Bruche. Il y a vécu en ermite, vivant dans une petite cellule.

« Saint Florent découvrit un terrain plat qu’il entreprit de débarasser des broussailles et des ronces et dont il fit un essart, dans lequel il sema des graines. De nos jours encore, ce champ s’appelle le petit pré de saiht Florent. Bientôt, ce nouveau terrain fut bêché et rendu d’autant plus fertille que les graines se mirent à germer. Mais alors, les ours, les cerfs et les bêtes sauvages furent attirés par les jeunes pousses, fondirent dessus et les avalèrent gouüment. Le bon saint Florent médita ce qui est écrit dans le psautier » mange et vis du travail de tes mains, pas de celui de autres, car c’est ainsi que tu peux être heureux ». Dès qu’il eut vu que son travail avait été anéanti par les bêtes sauvages, sans se décourager pour autant et mettant toute sa confiance en Dieu, il remit en état son petit champ et, sur les quatre côtés, idposa des baguettes u’il consacra au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit si bien que la plantation qu’il venait tout juste faire étaient désormais hors de danger. Ceci mit un terme aux dégâts causés par les bêtes sauvages qui allèrent chercher leur nourriture ailleurs »

texte datant de l’an mille, source Médar Barth, 1952

Grâce à la générosité du roi mérovingien Dabobert, dont il guérit la fille, il fonda l’église d’Oberhaslach et y rassembla ses disciples.

Sa destinée l’a mené jusqu’au siège épiscopal de Strasbourg, où il fonde la collégiale Saint Thomas. Mort vers l’an 693, ses reliques furent en premier lieu transférée dans cette collégiale, mais elle revint finalement à Haslach. jusqu’à une date récente, les habitants des villages agricoles proches offraient des ex-votos au saint, connu comme protecteur des animaux domestiques.

En 2010, Haslach a fêté le 1200e anniversaire de la translation de ses reliques. Ci-dessous: le tombeau de St Florent à Haslach derrnière l’église St Florent.

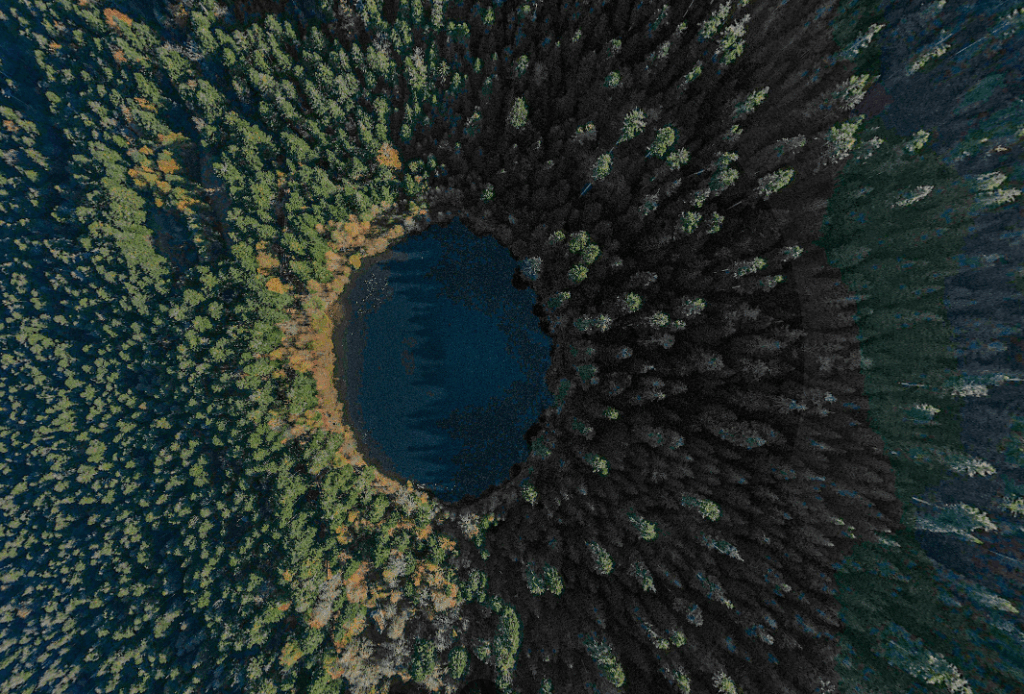

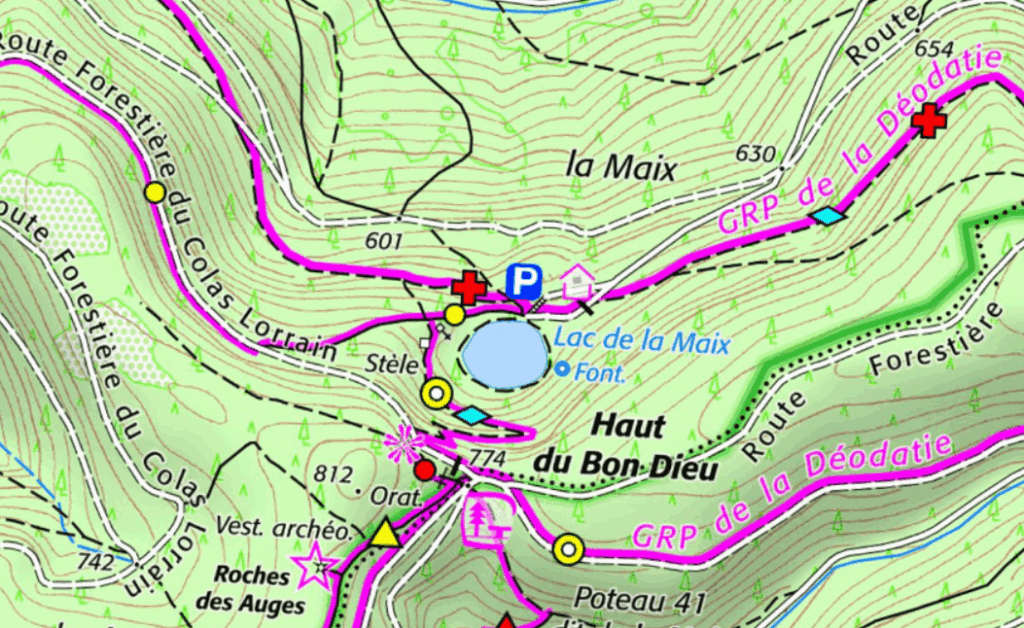

Ermitage du lac de la Maix

Le lac de la Maix autrefois dénommé la Mer, est situé dans le massif du Donon, sur la commune de Vexaincourt. Ci-dessous: vue sur le lac de la Maix (cliché google earth). Ce site, spectaculaire par les hautes pentes qui l’entourent, n’est accessible qu’à pied. Le chemin que j’ai pris part du haut du cirque, à partir de l’oratoire ‘Le Haut du Bon dieu » toujours honoré de fleurs et ex-votos, et descend jusqu’au lac (photos ci-dessous).

Ce site a été surcreusé du temps des glaciations, permettant la formation d’un lac il y a 13 000 ans. Ce lac s’est comblé et transformé en tourbière au fil des millénaires suivants. il n’est redevenu un lac qu’au cours des premiers temps de l’histoire.

Ci-dessous: vue du lac de la Maix (15m de profondeur) et les forets alentour. Sur la photo 2, on voit un bouleau tombé dans la tourbière qui borde le lac, et qui a fabriqué des troncs à partir du tronc couché; Photo 3: une des sources qui alimentent le lac.

Le meix ou maix est un mot qui fait allusion au petit domaine compartimenté dont le sanctuaire souterrain, la modeste chapelle supérieure et l’ermitage et ses dépendances jardins, fontaine et bassin, vergers en espalier, palissades en bois.

En effet, sur les rives de ce lac, se dresse une chapelle bâtie en 1865 sur la crypte de l’ancien ermitage, dénommé l’ermitage de la Mer. Un nommé Reignier, attiré par ce lieu vaste et isolé vers 1070, avait en effet décidé de se retirer dans ce lieu et dy vivre en ermite. Le sanctuaire a été consacré en 1090 en l’honneur de la sainte Trinité lors du passage de l’évêque Pibon.

Ci-dessous: la chapelle actuelle, édifiée en 1865, consacrée à la Vierge. On voit sur la photo 2 que les ex votos y sont nombreux. Photo « : la crypte sous-jacente à la chapelle; des pervenches sauvages tapissent l’entrée de cette crypte seules rescapées des cultures antérieures aux alentours de cette première chapelle.

Le lac de la Maix fait partie des sites vosgiens marqués par le fantastique. Parmi les multiples légendes qui entourent ce lieu, citons la coutume qui consiste à baptiser les enfants morts. Au XIe siècle, les mères apportaient leurs enfants mort-nés devant l’autel: la décomposition aidant, les petits cadavres bougeaient un peu, ce qui faisait penser à une renaissance. On en profitait alors pour les baptiser, sous l’égide de la Vierge noire du lieu. Mais au XVIIIe siècle, l’Autorité Ecclésiastique intervint, rappelant aux populationsqu’il était défendu de baptiser les morts. On voit sur les photos ci_dessous que le souvenir de ces pratiques perdure sous forme de discrètes statuettes d’angelots. La statuette Notre Dame de la Maix a été placée sur la crypte par des fidèles après que la chapelotte accrochée à un sapin proche ait été détruite au XVIIIe siècle.

Tous les ans, le jour de la Fête-Dieu et à Notre-Dame de Septembre, une procession part du bas de la vallée et gagne les bords du lac à travers la forêt. La statue de la Vierge noire est portée en tête du cortège par la jeune fille estimée la plus méritante du village et une messe est célébrée sur les bords du lac. Cette coutume a été suivie entre 1880 et 1945. En voivi une représentation ancienne.

Ermitage de Notre-Dame du Dusenbach, dans la région de Ribeauvillé

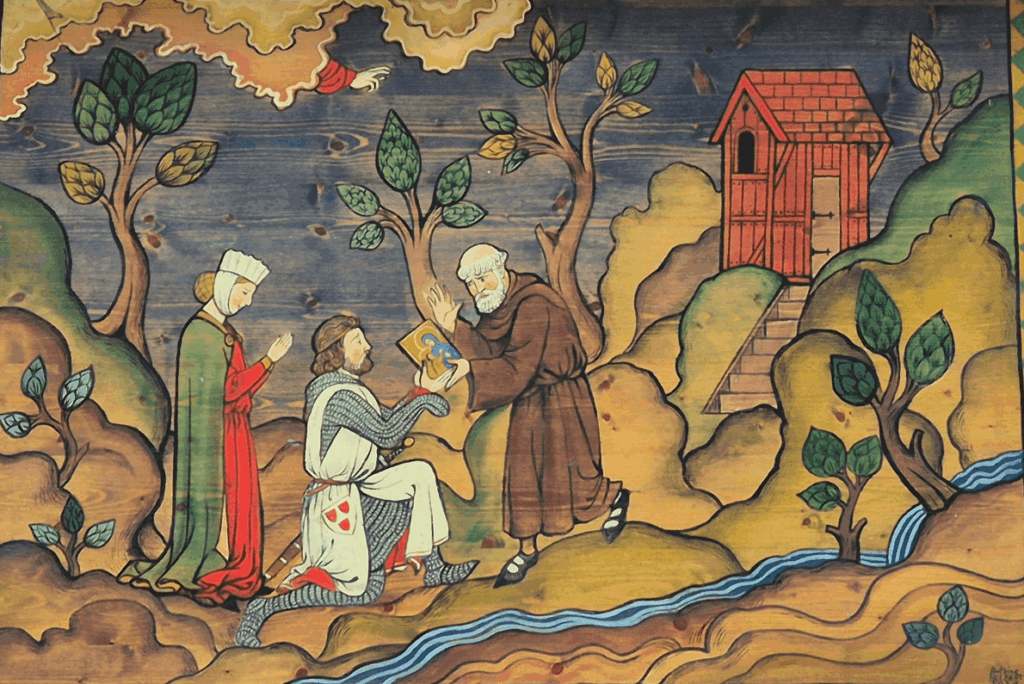

Au creux d’un petit vallon, parcouru par un torrent du nom de Dusenbach, se niche depuis 1221 un sanctuaire consacré à la Vierge Marie. Haut lieu de pèlerinage en Alsace depuis le 13e siècle, le sanctuaire Notre-Dame de Dusenbach est situé à 2 km de la sortie de Ribeauvillé. Les annales du Dusenbach rapportent qu’Egelolphe II de Ribeaupierre, de retour de croisade, ramène une icône de la Vierge dont il fait don à un ermite installé dans le vallon du Dusenbach. Il fait ériger une première chapelle à proximité de l’ermitage pour y héberger la précieuse relique.

L’Abbé Worm écrit à propos de la création du Dusenbach en 1221 : « Egelolphe II, avant de mourir, chercha un ermitage sur le revers de la montagne, afin d’avoir toute facilité d’y renouveler toutes les marques de sa dévotion. L’écartement du lieu devait ainsi prêter davantage au recueillement et à la prière. Or nul endroit plus propice à cet effet qu’une petite gorge où un filet d’eau, roulant son onde goutte à goutte, jusqu’au Strengbach au fond de la vallée, est, par son incessant murmure, le parlant symbole de la prière ». https://dusenbach.fr/histoire/

La présence d’un moine est attestée par les écrits « Frère Wigerich, résidant dans la forêt à Notre-Dame du Dusenbach », 1311 à 1318 (RUB I n° 287, 295, 308, 346).

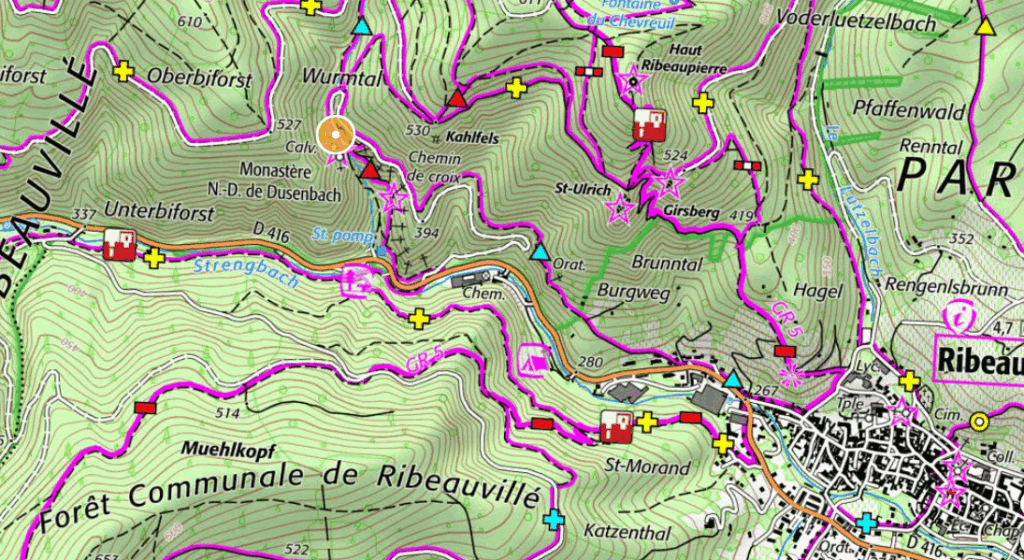

Ci-dessous: localisation du pélerinage de Dusenbach. La légende du saint fondateur est dessiné sur les murs externes

Ci-dessous : Photo 1: l’humble demeure du saint s’est agrandie au fil des siècles. Photo 2 : le monastère tel qu’il apparait actuellement en forêt. Photo 3 : des ifs ont été plantés à côté du monastère et se sont ensauvagés aux alentours

Ci-dessous : photos 1 et 2. le premier chemin menant à l’ermitage passait par ce petit sentier. Photo 3: aspect de la forêt au cours de la progression actuelle vers l’ermitage le long du nouveau parcours, plus en hauteur.

Ermitage du père Joseph, Ventron

Situé à 900 m d’altitude et dominant le petit village de Ventron, le site classé de l’Ermitage Frère Joseph a abrité un ermite au XVIIIe siècle.Originaire de Haute-Saône, Pierre-Joseph Formet, né en 1724, a à la mort de son père passé 33 ans de sa vie, seul dans la montagne, au cœur des sapins du lieudit des Buttes à Ventron. Mais il s’et tout d’abord installé dans la forêt de Fortgoutte entre Bussang et Ventron. En hiver 1748, les habitants de Bussang remarquèrent chaque dimanche à la messe un jeune homme transi de froid, ne disant rien et remontant dans la forêt. Plus tard, ce fut un habitant de Ventron qui découvrit Frère Joseph, adossé à un vieil arbre, sous une hutte de branchages qui lui servait d’abri. Aujourd’hui, cet endroit est signalé par la croix de l’Ermite (un tableau représentant cette rencontre se trouve dans la chapelle). Deux ans plus tard, on fit bâtir un Ermitage à Frère Joseph qui est devenu son refuge pendant 33 années. Il mourut le 30 avril 1784.

Cette chapelle est aujourd’hui un lieu de pèlerinage très fréquenté par de nombreux pèlerins, touristes et habitants de la région. La croyance populaire prête au frère Joseph un don de prophétie et d’intuition et lui attribue plusieurs miracles de son vivant : des guérisons d’aveugles et de malades, ainsi que la résurrection d’un enfant mort-né le temps de le baptiser. (source wikipedia). Un dossier complet est déposé en 1896, examiné par la Sacrée congrégation des rites (aujourd’hui, ce serait le rôle du Dicastère pour les causes des Saints). Ce dossier expose 63 miracles accomplis entre 1784 et 1894. Le procès aboutit le 22 avril 1903 avec la signature par le pape Léon XIII d’un décret de vénérabilité.

Ci-dessous: la petite chapelle construite par les habitants du Ventron pour le père Joseph. L’intérieur est riche en ex votos, statues, tableaux.

En conclusion

Les témoignages de la présence d’ermites dans les forêts des Vosges sont innombrables et couvrent toutes les époques, depuis les premiers temps de la christianisation (avec l’arrivée du célèbre Saint Colomban), jusqu’aux ermites des temps contemporains. Ces ermites peuvent être des laïcs ou des religieux solitaires, aux réputations très diverses. Ces ermitages sont la plupart du temps tombés en ruine, voire totalement disparus, d’autres en revanche, suscitent encore des jubilaires.

« Au total, l’érémitisme est une forme de vie accessible à beaucoup d’hommes qui ne trouveraient pas de place dans un ordre religieux ; une forme de vie souple, adaptable aux situations locales et aux goûts individuels, susceptible d’évoluer dans le temps, et qui, bien qu’elle soit nettement moins encadrée par les autorités ecclésiastiques que les ordres proprement dits, est bien tolérée par elles : les béguines ont été persécutées, les ermites non, du moins pas en Alsace ». Source: Notice publiée dans le Dictionnaire historique des institutions de l’Alsace (DHIA).

Remerciements

Un grand merci à Jean Marie Holderbach qui m’a fourni la plupart des documents concernant les ermites.

Références

Dillenschneider J. 1973. « Le dernier ermite des Vosges », Pays d’Alsace, n° 84, 1973/IV p 31-32

Sthelé A. « L’ancienne chapelle du Frère Léon », Les Vosges, 4e trim., 1964

Ganier H., Froelich J. 1889 Voyage aux châteaux historiques des Vosges septentrionales.

Metz B.