Les forêts des cirques glaciaires des Hautes Vosges et de la Forêt Noire comptent parmi les forêts les mieux préservées des deux massifs qui se font face sur quelques centaines de kilomètres de part et d’autre de la vallée supérieure du Rhin. Ils sont, pour la plupart,, protégés des coupes forestières et du pastoralisme intensif par des pentes raides, une situation retirée et des substrats rocheux. Toutefois, l’action de l’homme est loin d’avoir été négligeable, comme l’attestent la présence de prairies de pâture depuis des siècles, ainsi que des usages sur les tourbières des fonds de cirque. Fort heureusement, ces usages ont disparu ou fortemetn ralentis lorsque ces milieux ont été protégés.

Quelques éléments de géologie sur la formation des cirques

Un cirque glaciaire se forme à une certaine altitude en montagne, qui s’est mise en place suite à l’action érosive d’un glacier lors des dernières périodes glaciaires (pour les Vosges, les derniers glaciers ont disparu il y a au moins 13 000 ans). Un cirque glaciaire correspond à une dépression de forme semi-circulaire, entourée de versants raides, et d’une zone humide (tourbière ou lac). Il s’est formé par creusement de la roche par le glacier.

Schéma : les étapes de formation d’un cirque glaciaire (source : Flageolet 2002)

Commentaires des deux schémas

Les cirques glaciaires peuvent parfois être de formes plus complexes. Ils peuvent s’emboîter en plusieurs cirques successifs, séparés par des replats, vers la pente ; ils peuvent aussi se succéder sur un même versant, séparés par des éperons qui ont davantage résisté à l’érosion. Ces éperons forment des arêtes rocheuses qui se dressent entre les différents cirques.

En dessous des cirques, les vallées glaciaires présentent d’autres formes géologiques liées aux glaciations : des vallons suspendus, des éperons rocheux, des éboulis et des moraines. C’est principalement il y a 18 000 ans, lors du maximum glaciaire, que les glaciers ont laissé les empreintes les plus visibles et les plus nombreuses dans les Vosges Les formes caractéristiques de l’érosion glaciaire sont non seulement les cirques, mais des cuvettes liées au surcreusement par la glace, des formes de vallée dites « ‘en auge » et des verrous.

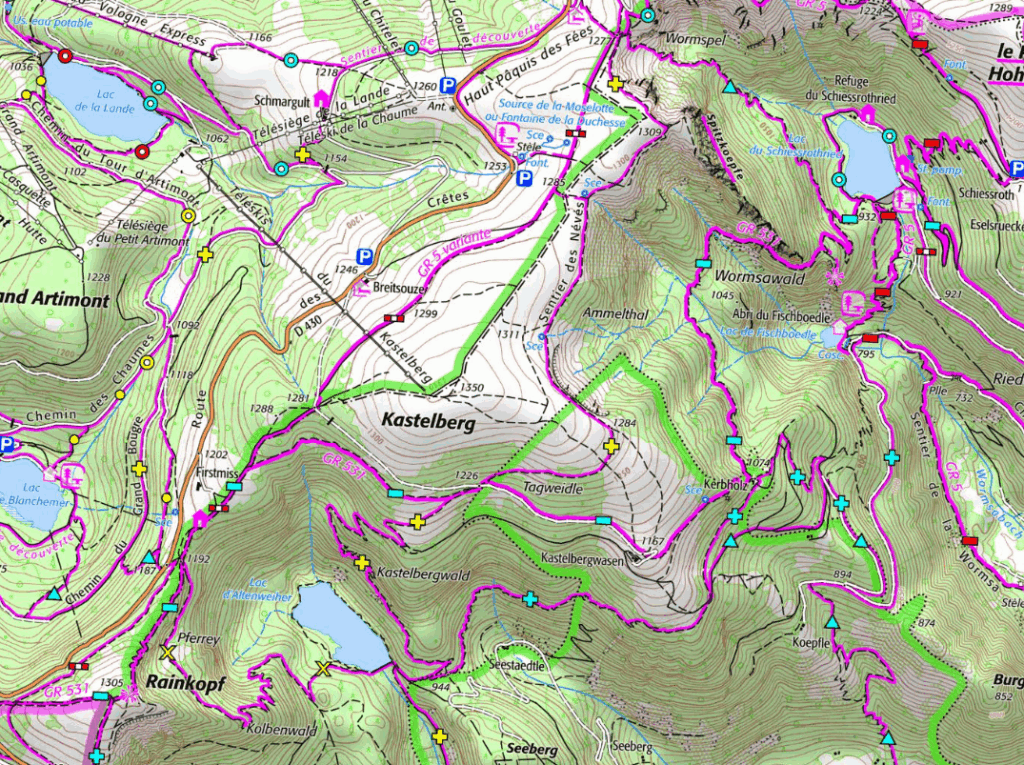

Les cirques glaciaires des Hautes Vosges

Le massif vosgien, malgré son altitude modeste (Grand Ballon 1424m, Hohneck 1362m), comporte plusieurs cirques d’origine glaciaire notamment sur le versant oriental de la ligne de crête principale, formée d’une succession de sommets arrondis qu’on nomme les ballons. Ces cirques se trouvent sous les altitudes de 1200 – 1300 mètres, tandis que leurs fonds se trouvent à 700m, et ce sur des distances relativement modestes. Leurs pentes sont donc très fortes. La formation de ces cirques date des épisodes glaciaires du Würm, qui ont fracturé les roches et creusé les parois, générant ainsi de nombreux éboulis. Toutefois, la fracturation des rochers par ces glaciers n’est pas homogène : certains types de rochers, plus résistants, se dressent en arêtes aigües qui séparent les différents cirques.

Les pentes des cirques glaciaires côté Est du Hohneck, entre Frankenthal et Rainkopf au nord, ont conservé de belles hêtraies sapinières et érablaies sur éboulis.

Ci-dessous les cirques glaciaires visités. On le repère sur cette carte par la présence de lacs en contrebas.

Les avalanches

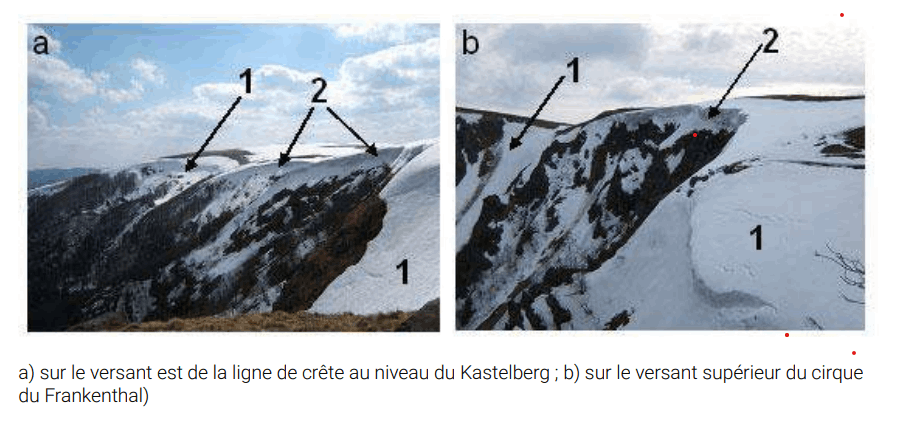

Les dernières neiges éternelles ont disparu il y a environ 13 000 ans, malgré des épisodes de froid qui se sont poursuivis encore au cours de l’Holocène. Mais les neiges s’accumulent encore durant les mois d’hiver, formant des névés temporaires et des corniches neigeuses. Plus précisément, les névés et les corniches de neige se forment et s’accumulent sur la partie supérieure des cirques, à chaque chute de neige. Avec le poids, ces congères ont tendance à s’effondrer et basculer dans le vide en avalanches, souvent vers le milieu du printemps, jusqu’au fond des cirques.

Les zones d’avalanche les plus fréquentes sont situées autour du cirque du Frankenthal (avec le couloir de Falimont et le grand et petit couloir du Dagobert sur le flanc Nord du Hohneck). Le cirque du Wormspel entre le versant Sud du Hohneck et les Spitzkoepfe ; Le cirque du Pferreywasen sur les versant oriental du Rainkopf.

Il existe également des processus géomorphologiques actifs type « lave torrentielle » qu’on peut observer lorsque les réseaux routiers n’arrêtent pas ces coulées de matériaux.

Ci-dessous : ces photos prises en hiver 2025 montrent un phénomène de « lave torrentielle », qui témoigne d’une géomorphologie active, non altérée par le réseau de pistes forestières. . Photos ci-dessous : Haute vallée de la Thur

Photos ci-dessous 1 et 2 : impact des avalanches sur les arbres.

Photo 3 : conséquence d’un processus de lave torrentielle. Source: Arnaud Folzer

Photos ci-dessous : la neige s’accumule sur le rebord occidental de la crête entre Frankenthal et Rothenbachkopf, formant des corniches instables. Source: Arnaud Foltzer

Ci-dessous : Photos tirées du livre de Flageolet (2002) montrant l’accumulation neigeuse sur les bords supérieurs des cirques

Plus d’une centaine d’événements avalancheux importants ont été recensés depuis la fin du XVIIIè siècle. Cette quantité est liée à l’importance du peuplement humain et de la fréquentation jusqu’aux crêtes. Il est clair que la pression pastorale croissante et la destruction des forêts qui l’accompagne aient favorisé le dévelop pement d’avalanches de grande ampleur, notamment au cours des siècles concernés par le Petit Age Glaciaire. A l’inverse, la déprise agricole dès la fin du XIXè et la recolonisation forestière, ont vraisemblablement amplifié les effets du réchauffement climatique provoquant la diminution de la fréquence et de l’ampleur des avalanches, voire leur disparition dans certains secteurs.

Les cours d’eau qui se développent au fond des cirques sont donc bien alimentés en eaux : ils se rejoignent sous les cirques, formant un réseau complexe dans les vallons et vallées, pour finalement rejoindre les rivières des plaines vosgiennes (Fecht, Thur) puis la plaine du Rhin.

Le paysage végétal des cirques glaciaires

En raison de la raideur des pentes et l’importance des éboulis et des rochers, les forêts des pentes des cirques ont été peu exploitées, notamment ces dernières décennies, ce qui leur a permis de conserver (ou de retrouver) un haut degré de naturalité. Toutefois, le pastoralisme y a été intense durant des siècles, dans les parties déforestées par l’homme. Les animaux domestiques ont sans doute également pénétré dans les forêts pour y consommer la régénération forestière. Actuellement, les herbivores sauvages (chamois et cerf) y sont bien présents. Hélas sans leurs prédateurs naturels, qui ont soit disparu sans espoir de retour (cas de l’ours), soit ne sont présents qu’occasionnellement (cas du loup et du lynx).

Les formations forestières sont variées, se différenciant en fonction de l’altitude et la pente. Le hêtre occupe les parties sommitales, soumises aux vents, au poids de la neige qui s’accumule sur les hauteurs, et les brouillards. Les hêtres seuls semblent adaptés à ces stress, avec le sorbier des oiseleurs et le bouleau pubescent, en développant souvent plusieurs troncs de petites dimensions (5 à 12m), qui plient durablement sou le poids de la neige.

Ci-dessous : la hêtraie d’altitude, un milieu particulièrement esthétique avec ses arbres tordus (une réponse aux hivers rigoureux et à la vitesse des vents sur les crêtes), et sa richesse en mousses et lichens. Ces mousses (dont la mousse Oligotrichum hercynicum) protègent d’aileurs les plantes des effets destructeurs des vents froids hivernaux.

Dans les parties plus abritées, la forêt est une hêtraie-sapinière dense de plus grandes dimensions, dominée toutefois par le hêtre. Sur éboulis relativement stable, se développent des forêts claires d’érable sycomore, tilleul, sapin. Les chutes d’arbres ou les blessures par chutes de pierre sont fréquentes.

Ci-dessous : photo 1: hêtraie sapinière; photo 2 érablaie sur éboulis

Il existe également des formations forestières très ouvertes se développant sur les parties escarpées des falaises et sur les éboulis actifs, soumis à des avalanches et des chutes de pierre. Les parois des cirques sont également sujettes à des recolonisations par buissons ou arbres pionniers après arrêt des pâturages.

Ci-dessous : zones de recolonisation forestière sur les chaumes des crêtes. Photo 1: avancée de l’épicéa à partir des forêts plantées des pentes côté lorrain. Photo 2: recolonisation naturelle des chaumes par l’alisier et les myrtilles. Photo 3: recolonisation des parties tourbeuses des crêtes par le bouleau pubescent. Photo 4: petite forêt tourbeuse sur ancienne prairie humide

L’if (Taxus baccata), un témoin devenu rare des forêts naturelles

L’if est un arbre issu d’une famille de conifères très ancienne, les Taxacées. À la différence des autres conifères, l’if ne sécrète pas de résine, et son type de reproduction est original : ses graines sont entourées d’une arille, sorte de pulpe rouge et sucrée, qui a pour rôle d’attirer les oiseaux et les mammifères qui apprécient leur richesse en sucres.

Ci-dessous : l’arille de l’if, rouge sang, n’est pas toxique, à la différence de toute la plante et notamment la graine. Elle est riche en sucres. La photo 3 montre une crotte de martre ou de renard qui a consommé de nombreuses arilles, en rejettant les graines, très toxiques.

Les forêts à sous-étages d’ifs, qui abondaient dans toute leur aire de répartition, entre Irlande et Iran, en passant par toute l’Europe tempérée et méditerranéenne, et même l’Afrique du nord, sont devenues extrêmement rares en raison de la surexploitation de l’espèce pour produire des arcs au cours du Moyen Age, mais aussi une destruction dans les zones de pâture. L’if présente en effet des inconvénients pour les troupeaux domestiques, car il est très toxique, notamment pour le cheval.

Les sites riches à if sont considérés comme des habitats prioritaires à l’échelle nationale et régionale. A l’échelle européenne, ils sont inclus dans l’annexe 1 DC 92/43/CEE sous “9580*, qui correspond aux « ivaies » (ou forêts d’ifs) méditerranéennes.

Il est certain que l’if occupait une place de choix dans la plupart des formations forestières des Vosges, mais on n’en connait pas sa répartition naturelle, car il en a été extirpé à une date très ancienne. Actuellement, il est protégé et peut reconquérir lentement les forêts, si on lui en laisse le temps, mais surtout si les populations d’ongulés sauvages, qui en sont friands, sont suffisamment éclatées pour éviter de trop grandes pressions de consommation des semis. En effet, l’if à l’état de semis a une croissance d’une extrême lenteur, et reste donc longtemps vulnérable à la dent des herbivores sauvages. Sans doute sa toxicité, atténuée à l’état juvénile, sert-elle de médicament naturel contre certaines infections parasitaires.

L’if a fait l’objet d’un énorme travail de prospection dans les Hautes Vosges depuis 1976, par un forestier passionné, André Schlussel. Associé depuis 2015 à deux autres naturalistes, Arnaud Folzer et Agathe Gérard, ils ont prospecté une bonne partie des forêts, dont celle des cirques.

Ci-dessous : Carte de répartition des ifs publiée en 2024 par ces auteurs. Elle illustre une aire de présence de 322 km2 dans laquelle 43 populations ont été délimitées avec un total de 872 individus. L’altitude moyenne de la population est de 776 mètres, dans des pentes de l’ordre de 60% orientées en moyenne à 180 grades, démontrant que l’if ne survit que dans des situations peu accessibles aux hommes et aux animaux comme le démontrent les photos 2 et 3, où l’if apparait sur des éboulis (photo Arnaud Folzer)

« De la chênaie acidophile à la hêtraie d’altitude, il s’accommode à bien des milieux prouvant sa plasticité grâce à son autoécologie, témoignant de son occupation potentielle sur l’ensemble du massif vosgien. La rareté de cette espèce dans la montagne vosgienne est probablement le fruit de siècles d’exploitation des forêts. »

(Schlussel et al. 2024)

La donnée la plus intéressante de ces prospections est la redécouverte d’une petite « ivaie » (formation pure d’ifs) dans la vallée de la Doller au Petit Langenberg (photo ci-dessous, Jean Claude Génot). Cette station est mentionnée dans la flore d’Alsace de 1965. Il y a exactement 35 pieds recensés. L’histoire de cette ivaie n’est pas connue, mais ce pourrait être une recolonisation des ifs sur pâturage abandonné à partir d’individus proches, ou encore une implantation d’ifs sous hêtraie sapinière par clonage. Cette population démontre la capacité de l’if à s’intégrer dans les forêts laissées en libre évolution … notion qui est complètement oubliée dans le massif vosgien, mais qu’on observe dans plusieurs autres sites à if d’Europe.

Visite des cirques sur les flancs Est du Hohneck

Le cirque glaciaire de Schluchtmatt

Profond de 330 m sous le col de la Schlucht, le cirque de Schluchtmatt présente des éboulis spectaculaires et particulièrement nombreux. La vue vers la vallée était en automne voilée par un épaisse couche de nuages qui montait jusque vers 500m, un spectacle fréquent sur les Vosges en hiver !

Le cirque qui s’étend sous le col de la Schlucht est très raide, mais un sentier y a été creusé entre 1910 et 1911 par le club vosgien. Ce sentier, dénommé « Sentier des Roches » relie le col de la Schlucht au Frankenthal. Il est en partie taillé dans la roche et comporte plusieurs passages aménagés à l’aide d’escaliers et de passerelles. Il est l’un des sentiers les plus connus et les plus fréquentés du massif vosgien et également l’un des plus accidentogènes. Son accès est interdit l’hiver.

Ci-dessous : parties taillées dans la roche dans le sentier des roches

Le sentier remonte par une des arêtes rocheuses qui parsèment les pentes du cirque et qui mène à la ferme des Trois Fours. Mais ce sentier continue encore vers le cirque suivant.

La hêtraie sommitale a conservé quelques traces des tranchées issues de la première guerre mondiale. Photo Jocelyne Hummel

Sous les hêtraies sommitales se trouvent les hêtraies sapinières mais l’épicéa y est particulièrement abondant. Il a été planté massivement depuis la fin du XIXe siècle jusque dans les parties les plus pentues des cirques. Actuellement, ces épicéas meurent en masse, victimes d’attaques massives de scolytes, ce qui explique la richesse en bois morts.

Photo 1. Les épicéas colonisent aussi les rochers. Photos 2 et 3: Gros épicéas morts dans les parties inférieures du cirque. La photo 3 montre un ravin qui pourrait être un couloir d’avalanche.

La rareté de l’épicéa avant les plantations massives depuis la fin du XIXe, laisse supposer que l’espèce soit peu adaptée au climat océanique des Vosges. Cela expliquerait qu’on ne le trouvait avant ces dates qu’en situation difficile (zones tourbeuses ou rocheuses), contraint par la vitalité du sapin et du hêtre. Notons que l’épicéa trouve dans les Vosges sa limite d’extension occidentale, comme le sapin. L’épicéa est en revanche très étendu en Forêt noire et dans toutes les parties à climat continental montagnard de l’Europe.

Les pentes du cirque sont protégées de toutes coupes, ce qui permet aux arbres de se développer librement. On y voit quelques remarquables individus tels que le hêtre (photo 1), l’érable sycomore sur roche (photo 2). La photo 3 montre un épicéa qui a poussé surle rocher à gauche, mais déstabilisé, a formé à sa base un deuxième axe en enjambant le vide

Le cirque glaciaire du Frankenthal

Photo 1 : Cette randonnée a débuté au parking des Trois Fours; j’ai suivi la crête du Frankental jusqu’au lieu-dit Schaeferthal. Photo 2 : on voit l’arête rocheuse à gauche, les forêts de recolonisation après arrêt des pâturages sous ces rochers. Photo 3 et photo 4 : des forêts presque verticales se développent sous les parois rocheuses du cirque. Elles sont essentiellement constituées d’érable sycomore et de sorbier, mais leur étude reste à faire.

Photos ci-dessous: la photo 1 montre que la forêt peut être détruite par les avalanches, dont on voit les couloirs verticaux. PHoto 2: la verticalité de la falaise est un autre obstacle à la constitution de forêts denses .

Les cirques d’Ammelthal et de Wormspel

Cette randonnée est sans doute la plus spectaculaire des Vosges pour qui s’intéresse aux forêts naturelles, par sa haute naturalité et la diversité des habitats. Le départ a été la ferme du Kastelberg, le sentier longeant le flan de l’Ammenthal, le passage du Spitzkoepfe, et enfin la remontée par le Wormspel jusqu’à la chaume du Hohneck.

Le cirque de l’Ammelthal

Les photos ci-dessous montrent un milieu riche en gros arbres, arbres morts (sapins et hêtres). Certains sapins montrent des adaptations surprenantes à la présence de gros rochers.

Pour passer du cirque de l’Ammelthal à celui du Wormspel, il faut passer par les éboulis du Spitzkopfe, escarpés et où les dangers de chute ne sont pas à négliger.

Le cirque de Wormspel

Ce cirque est particulièrement abrupt. Une partie se fait en forêt. Près de la crête, le paysage s’ouvre: les prairies y sont peu à peu colonisées par les arbres.

ci-dessous: très vieux hêtre sous forêt en bordure d’une source. Photo 2: forêt de recolonisation d’anciennes prairies et éboulis; Photo 3: prairie humide sous la crête, en voie de recolonisation forestière.

Vallée aval de la Wormsa

Cette longue vallée est riche en éboulis, et contient de nombreux ifs éparpillés sur les rochers ou en forêt.

Ci-dessous: photo 1 vue sur la vallée de la Wormsa. Photo 2: vieil if sur rocher. Photo 3: très gros sapin (1m de diamètre) Photo 4: le ruisseau de la Wormsa. Photo 5: Un triste symbole des destructions historiques de la grande faune: une statue en bois d’un ours, pour rappeler qu’un de derniers représentants a vécu dans cette vallée retirée au XVIIIe siècle.

Le cirque de Rainkopf

Le cirque de Rainkopf fait suite à celui de l’Ammelthal, de l’autre côté du ballon Kastelberg.

Les forêts des pentes de ce cirque sont de toute beauté. Les arbres les plus proches des sommets subissent des accumulations de neige ce qui explique leur architecture en courbe. Plus bas, les arbres deviennent plus imposants et certains sont morts.

Photo 1. Un lichen peu fréquent, Lobaria pulmonaria, est fréquent sur les troncs des hêtres de ce cirque. PHoto 2: une forêt d’érables sur éboulis. Photo 3: L’orme de montagne ne subsiste qu’à l’état jeune dans les éboulis. Adulte, il succombe à une maladie importée d’Asie, la graphiose.

Les éboulis sont sans doute les forêts les plus naturelles de toutes les Vosges, grâce à une faible exploitation des bois. Ils sont dominés par des érables sycomores qui deviennent parfois gigantesques. Un sapin s’y est également installé, mais ses multiples troncs indiquent une situation inconfortable, soumis aux effets de pente (chutes de pierre, sol instable) et au manque d’eau.

Le petit lac de l’Altenweiher est artificiel car l’eau y est retenue par une digue

Les milieux ouverts

Ce sont surtout les pâturages des Hautes Chaumes qui ont retenu l’attention des botanistes, par leur richesse florale et l’importance des espèces endémiques, d’origine alpine. Ces pâtures présentent de grandes variations floristiques en fonction de l’intensité de la charge animale. Lorsque celle-ci est très faible, la prairie tend vers une lande riche en myrtilles et petits arbres colonisateurs (Sorbus sp); lorsqu’elle est extensive, elle se couvre de fleurs spécifiques de sols pauvres; lorsque la charge animale augmente, ces fleurs disparaissent au profit de graminées.

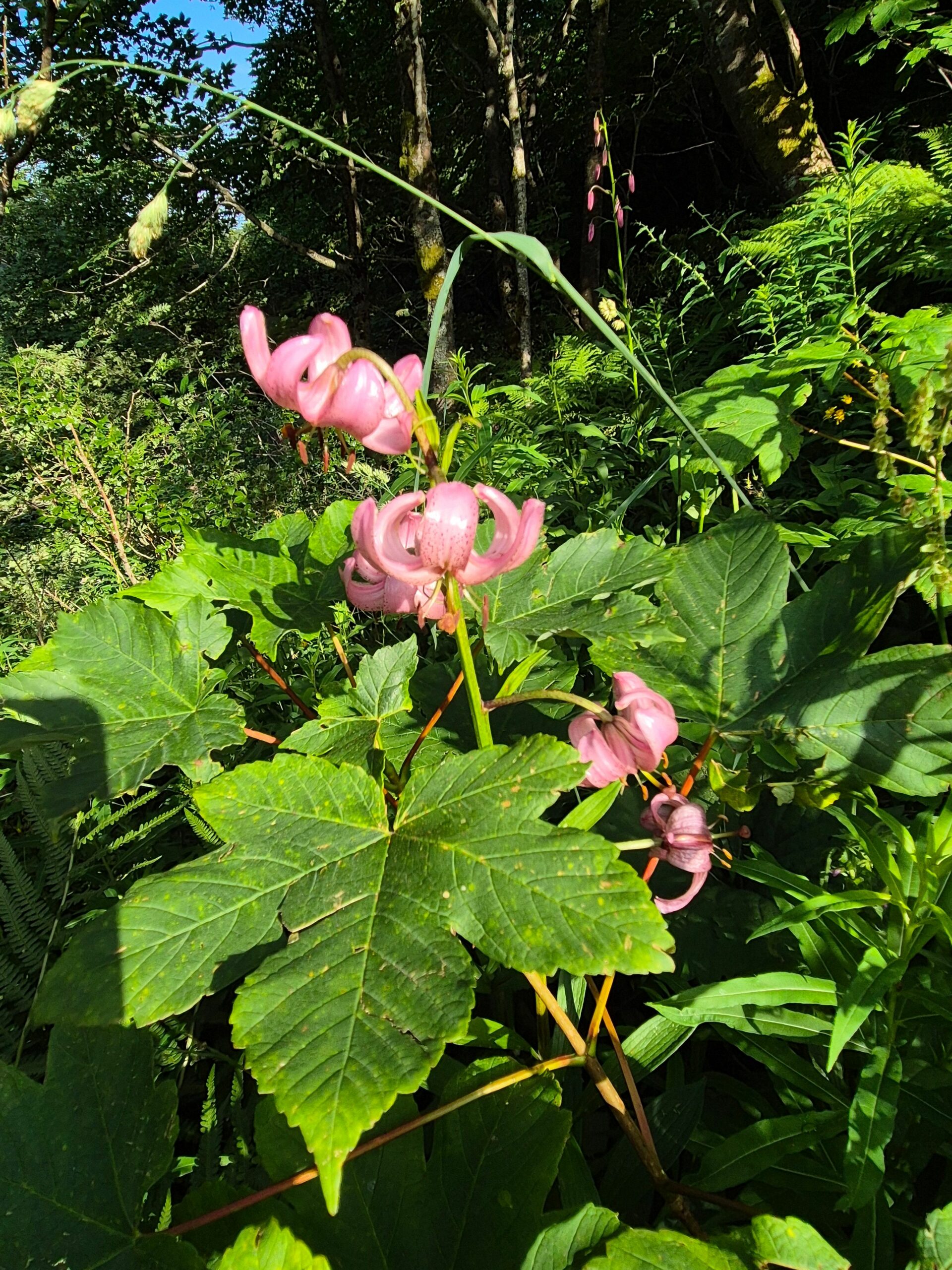

Sans rentrer dans le détail de ces études, je citerai quelques très jolies plantes qu’on peut admirer sur les chaumes à pâturage extensif.

La pulsatille blanche (Pulsatilla alba), la violette (Viola lutea sp elegans), l’orchidée Leucorchis alba sont des relictes d’origine alpine.

La gentiane jaune (Gentiana lutea) est une superbe plante des milieux extensifs.

Ci-dessous : Photo 1 : la pulsatille blanche en fruit. Photo 2. Une orchidée: Dactorhiza sp . Photo 3: Le fenouil (Meum athamanticum) qui parfume le lait des vaches vosgiennes !

L’arnica (Arnica montana) se répand dans les pâturages extensifs des chaumes. Sa couleur jaune est de toute beauté.Cette plante connue pour ses vertus médicinales. La plus importante zone d’Arnica montana de France est située dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Ses populations disparaissent avec l’agriculture intensive. Cette situation lui vaut d’ailleurs d’être nommée dans de nombreux textes de loi la protégeant et particulièrement dans la Directive Habitat.

Les Hautes Chaumes, domaine de chasse des rois du Haut Moyen Âge

Il existe quelques souvenirs de l’emprise des rois mérovingiens et carolingiens dont le domaine s’étendait jusque dans les Hautes Vosges autour du Hohneck, sous forme de toponymes (mais dont l’ancienneté devrait être vérifiée) et de récits ! On dit ainsi que Charlemagne chassait l’aurochs près du Schmargult, dans la chaume dite « Charlemagne » qui couvre les chaumes entre Hohneck et Rainkopf (cf photos de fleurs plus haut). Il existe aussi une cascade Charlemagne au-dessus de Retournemer; et une légende associée à une grotte (la grotte Dagoberg) dans le cirque du Frankenthal.

Ci-dessous: photo 1 cascade Charlemagne; les autres photos montrent des panneaux devant la grotte Dagobert, et le trajet pour y accéder.

A propos des rois chasseurs

Les Vosges ont abrité les derniers grands herbivores de l’Europe de l’Ouest (bison, aurochs et élan) avant leur disparition autour de l’an 1000. Les Hautes Chaumes ont été notamment les refuges des derniers aurochs.

L’espèce, très pourchassée depuis des siècles, a bénéficié d’environ 3 siècles de paix relative grâce à l’abandon des terres vosgiennes entre l’Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge, en raison de crises majeures : effondrement du monde gallo-romain, ici proche de la frontière du Rhin, au cours du dernier tiers du IIIe siècle ; crise climatique qui provoque épidémies et famines, puis des crises politiques liées aux règnes mérovingiens. Outre un déclin des populations humaines, la grande faune a aussi bénéficié de nouvelles lois décrétées par les rois mérovingiens. En effet, dès le milieu du VIIe siècle, les puissants renforcent leurs prétentions sur les espaces sauvages vosgiens, afin d’y pratiquer une chasse exclusive. Le gibier semblait très abondant. Les espèces chassées sont cerf, chamois, élan, aurochs, ours, chevaux (sans doute des individus échappés) et sanglier.

La richesse des Hautes Chaumes, terrains de chasse royale, a été relatée en 590, par Grégoire de la Tour qui nous apprend que le roi Gontran chassant dans les Vosges trouva les restes d’un aurochs fraîchement tué et fit mis à mort ; son chambellan étant l’auteur de ce délit. Les chasses carolingiennes se sont poursuivies du temps de Charlemagne et de son fils Louis le Pieux, qui séjournaient souvent à Remiremont et à Champ le Duc d’où ils partaient chasser, dans les Vosges comme en Forêt Noire (Hennebicque 1979). Une tradition rapporte que Charlemagne et sa troupe se lancèrent sur les traces d’un aurochs aux environs de la chaume de Schmargult dans le secteur du Hohneck (Garnier 2005). On sait aussi que Charlemagne aurait offert aux habitants de Cornimont une belle corne d’aurochs, qui a subsisté jusqu’en 1944, date à laquelle elle aurait été volée. Son fils, Louis le Débonnaire, chassait encore l’aurochs en 823.

Les paysages des Hautes Chaumes en automne

Une belle saison pour admirer la beauté des paysages des Hautes Vosges est l’automne, lorsque les hêtraies d’altitude et les chaumes se parent de couleurs vives.

Les diverses protections en vigueur

Les Hautes Chaumes ont bénéficié de protections durant les dernières décennies: réserves intégrales; réserves dirigées; en 1989 qu’est officiellement crée le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV), 25ème PNR français et 2ème de par sa superficie. Sur l’ensemble du parc, 5 réserves naturelles ont été créées, ainsi que de nombreux sites Natura 2000, couvrant près de 21% de la surface totale du PNR. Les Hautes Chaumes y sont incluses.

Toutefois, toutes les forêts n’y sont pas protégées. Ainsi les plus belles d’entre elles, entre Rainkopf et Ammerthal, n’ont droit à aucune protection si ce n’est qu’elles ne sont plus guère touchées en raison de leurs pentes. Il serait indispensable pourtant que ces superbes forêts, sans doute les plus belles des Hautes Vosges, soient intégralement protégées.

Le chamois, réintroduit dans les années 1956, se répand actuellement dans les Vosges. Ses hardes ne sont pas dispersées par les prédateurs (loup et lynx), trop rares encore, ce qui peut notamment expliquer la grande rareté de l’if. On peut donc considérer qu’une réintroduction d’herbivores sans leurs prédateurs ne favorise pas le retour à des écosystèmes en bon état de conservation.

Un exemple remarquable de forêt en libre évolution dans le parc national de Ruhestein, Forêt Noire

Qu’est ce que la libre évolution et l’ensauvagement ?

On parle de plus en plus de l’importance de la libre évolution ou d’ensauvagement sur de grands espaces dans le monde de la conservation de la nature. Le principe est le suivant : des espaces variés qui ont été exploités par l’homme pour divers usages (chasse, coupe forestière, culture, pastoralisme) sont délaissés durant des temps suffisants pour que la nature y reprenne ses droits, en tout liberté.

Libre évolution et ensauvagement ne sont pas forcément employés de la même manière. L’ensauvagement peut concerner autant un espace et qu’une espèce (on parle alors d’espèce férale, à savoir une espèce domestique redevenue sauvage, et donc présentant un génome altéré par la domestication), alors que la libre évolution n’est employée que pour des espaces quels qu’ils soient (marais, zones cultivées, forets).

Ces milieux sont le plus souvent qualifiés de friches, qui est un terme ressenti comme négatif. En effet, l’arrêt des usages est souvent lié à des situations de difficultés socio-économiques, voire de malheurs, telles que de graves crises économiques et des guerres et la dépopulation. C’est pourquoi elle est encore mal vue dans la société actuelle.

Il est vrai que ces espaces libérés d’emprise humaine ne retrouvent toutefois pas l’état originel, car l’empreinte des usages passés ne disparait pas : les sols sont souvent modifiés en structure et composition biochimique, les espèces qui reviennent sont parfois des exotiques, ou encore celles qui devraient revenir ont disparu…Mais cela ne signifie pas toutefois que ces milieux n’aient pas de valeur scientifique, rien que par le retour de la forêt, un écosystème qui protège efficacement les sols, les ressources en eau et en éléments minéraux

En effet, en Europe, les espaces laissés en libre évolution sont le plus souvent recolonisés par une forêt. IIl faut savoir qu’ au début de la recolonisation forestière, ces milieux sont souvent instables, en raison de la compétition entre les arbres, ce qui génère une grande quantité de bois morts, propices aux feux. Il faut attendre quelques siècles pour que les forêts acquièrent une certaine maturité avec notamment une grande complexité dans l’architecture de la canopée et des réseaux racinaires. Alors seulement, la forêt offrira une meilleure résistance aux événements climatiques extrêmes (vents, feux) et aux attaques de microorganismespathogènes. Les espèces animales, végétales ou microbiennes pourront aussi renouer des interactions durables qui renforceront encore la stabilité de tout l’ensemble. En clair, ces jeunes forêts instables au début de la colonisation deviennent après quelques siècles ce qu’on appelle souvent des « vieilles forêts », considérées comme des conservations de biodiversité.

Dans ces milieux en évolution positive, une des grandes questions est de se demander si on pourrait aider la nature pour arriver à cet état dynamique stable. Doit-on par exemple réintroduire les espèces disparues qui ne peuvent revenir sans l’aide humaine ? Que doit-on faire des espèces exotiques, souvent envahissantes dans les zones en libre évolution ? doit -il restaurer les rivières si elles ont été modifiées par des barrages ou des rectifications ?

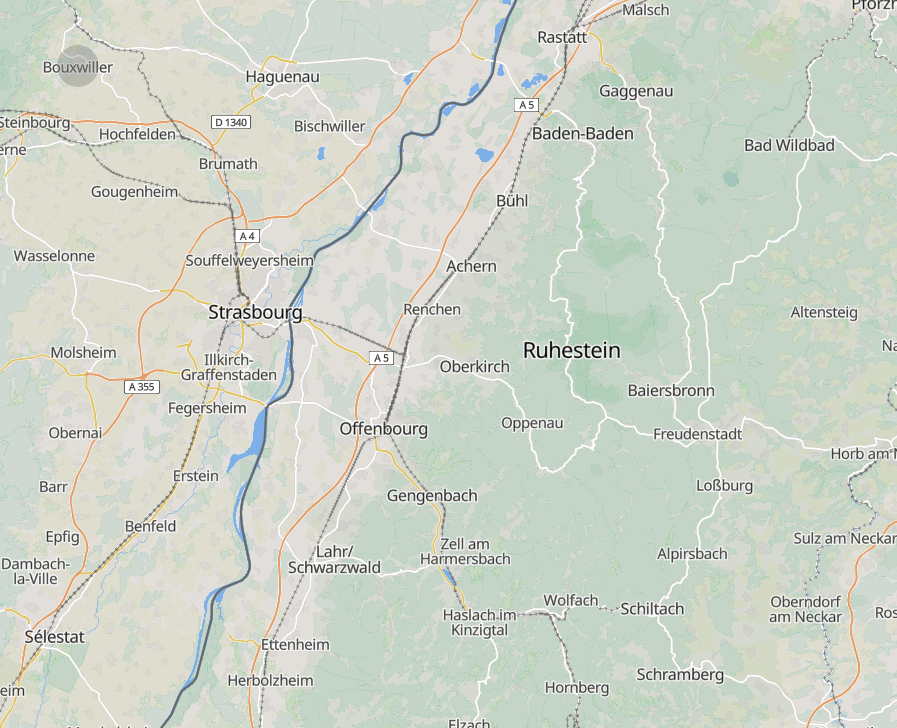

Il est difficile de répondre à ces questions, qui varient en fonction des situations. Citons comme exemple remarquable celui du cirque glaciaire de Wildsee, dans le parc national de Ruhestein (Forêt Noire, Allemagne du sud). Un exemple qui n’a pas d’équivalent en France.

Une visite au cirque glaciaire du Wildsee

La Forêt Noire est un grand massif montagneux parallèle aux Vosges, dont il est séparé par le fossé du Rhin. La Forêt Noire connait une longue histoire d’artificialisation des forêts. Si l’épicéa y est indigène, les plantations de cette espèce ont été considérables au cours des deux derniers siècles, succédant à des pâturages sur toutes les hauteurs. Actuellement, près de 70% des forêts sont des pessières presque pures, exploitées intensivement. Les vieilles forêts sont en revanche très rares. Celle qui occupe les flancs du cirque glaciaire du Wildsee, dans le Bade-Wurtemberg, a été laissé en libre évolution depuis 1911 sur 75 ha, puis 150 ha en 1995. Il s’agit de la forêt la plus ancienne du sud du pays. La libre évolution y avait été décrétée pour des raisons philosophiques, par fascination pour les espaces originels, car l’amour pour la nature sauvage est bien ancrée dans l’esprit du peuple allemand.

Ce parc existe juridiquement depuis le 1er janvier 2014. Il se situe dans la moitié nord du massif de la Forêt-Noire du Nord, entre la Schwarzwaldhochstraße (route des crêtes de la Forêt-Noire) et la vallée de la Murg. Sa surface est de10 062 ha séparées en deux zones, l’une de 2447 ha autour du Hoher Ocksenkopf, et l’autre de 7164 ha, au Ruhestein, avec entre les deux des forêts privées encore exploitées.

Ci-dessous : photo 1; le plan du parc national avec ses deux parties actuelles. Photo 2: le site de Wildsee et sa vallée strictement protégée. Photo 3: le site du Wildsee est entièrement forestier. Les taches claires correspondent à des épicéas morts, victimes des chaleurs estivales, d’une mauvaise gestion environnementale qui a favorisé les attaques de scolytes. Mais ce qui est remarquable est l’étendue de la surface en protection intégrale (visualisée aussi en vert sombre sur le photo 2)

L’idée d’un parc national a pu voir le jour parce qu’il faisait partie des promesses de campagne des Verts aux élections du land de Bade-Wurtemberg. Les traces d’anciens usages sont encore nombreux dans ce parc national, qui est qualifié de « parc national en développement » ce qui signifie que l’homme peut encore apporter quelque aide pour améliorer le statut de naturalité avant que la majeure partie de la surface ne soit entièrement laissée à la nature, au plus tard en 2044. L’effondrement des pessières artificielles (cf photo ci-dessous) va sans doute accélérer les choses dans le bon sens.

Pour l’instant, il existe trois secteurs plus ou moins protégés : un secteur auquel on ne touche plus, un secteur qui nécessite des réhabilitations, et un secteur en gestion, entretenus pour protéger les pessières des attaques des scolytes. Des pâturages sont également gérés pour empêcher le retour forestier.

Mais à terme (30 ans), tout sera laissé en libre évolution, et les animaux ne seront plus chassés, l’objectif majeur étant de revenir à un certain sauvage issu de la libre expression des processus naturel, quelles qu’en soient les trajectoires.

Ci-dessous : Photo 1:ancienne chaume en voie de recolonisation forestière, partiellement conservée par défrichement. Les promeneurs ne peuvent y accéder. Photo 2: panneau expliquant l’histoire du site du Wildsee

Le site du Wildsee

Ce cirque glaciaire est entouré de parois hautes de 125m. Sa profondeur est d’environ 2m. J’ignore si ce lac a été aménagé dans le passé pour éviter qu’il ne se transforme en tourbière, mais c’est probable. Toutefois aucune digue évidente n’est décelable dans la topographie actuelle.

Ce lac est d’une grande beauté avec ses eaux colorées par la matière organique et ses forêts ensauvagées dont sz nombreux individus tombent dans l’eau et sur les pentes. Grâce à cette matière organique excédentaire, la faune dévoreuse de bois est bien développée !

Les gros arbres sont très rares, ce qui est normal pour une forêt qui a été surexploitée. Je n’ai vu qu’un seul très gros sapin sur le sentier qui mène au lac.

L’importance des épicéas partout autour du cirque est anormale, elle peut s’expliquer par l’importance des anciennes plantations, mais aussi parce que ce sont encore des épicéas qui reconquièrent les sous-étages après effondrement des arbres morts. On peut y voir également quelques sorbiers des oiseleurs, quelques hêtres, et peut-être sapin ??

Il est difficile de prédire ce que deviendra cette forêt dans les siècles à venir, notamment dans le contexte de changements climatiques, qui vont générer variations de températures, événements extrêmes de tempêtes voire de feux.

Le parc national a aussi pour objectif de faire évoluer les idées de nature ensauvagée. L’historique du parc est placardé dans le site, afin de l’expliquer la philosophie de ce type de protection ; des guides parcourent la forêt afin d’instruire les visiteurs de la philosophie de ce parc. Dans les locaux du parc, les livres y sont nombreux ; ils mettent en valeur l’importance des espèces liées au bois mort (grands insectes, pic tridactyle) et des grands carnivores.

En conclusion

Les cirques glaciaires constituent une des beautés les plus spectaculaires de ces régions de moyenne montagne de l’Europe occidentale. La libre évolution, grâce à une protection intégrale, est sans doute la meilleure réponse à une conservation efficace de ces milieux, ou à leur renaturation s’ils ont été surexploités. . Espérons que l’exemple de la Forêt Noire finira par convaincre les élus du côté des Vosges. Une première tentative, il y a quelques décennies, de créer un parc national, n’a pas abouti. Voici la conclusion d’un article de 1994, signé par Alsace Nature.

« Les mesures de protection que l’on a tenté de mettre en place à partir des années 1980 restent trop

timides et surtout souffrent du manque de conviction de la structure qui est censée les promouvoir : le

parc naturel régional des Ballons des Vosges est ballotté entre des intérêts contradictoires et dominé

par des lobbies spéculateurs. Non seulement le parc naturel régional ne dispose d’aucun pouvoir

réglementaire pour agir en faveur de la protection des milieux naturels, mais les rares velléités en ce

sens sont vite contrecarrées par les intérêts « économiques ». »

Références

Hennebicque R. 1979. Espaces sauvages et chasses royales dans le Nord de la France, VIIe

-IXe siècles. pp. 35-57. Dans Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public,10econgrès, Lille.

Schlussel A., Gérard A. & Foltzer A. 2024. Distribution et première approche descriptive de la

métapopulation de l’If commun (Taxus baccata L., 1753) (Gymnospermae, Taxacaea) dans les Vosges du

sud (France, Grand Est). Bulletin de la Société d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar, 80 (6) : 25-35

Wintz M. 1994 Un parc national pour les Vosges. Courrier de l’Environnement de l’INRA n°22, 29-36.

Remerciements

Je remercie très chaleureusement André Schlussel et Arnaud Foltzer pour les randonnées faites en leur compagnie dans les cirques des Hautes Vosges. Joceylune Hummel, Patrick Lenoble et Jean Claude Génot pour leurs photos; et Damien Saraceni pour la relecture des textes.