A la sortie de la Grande Guerre, on estime, pour le territoire français, à 50 000 ha la surface forestière entièrement rasée par les conflits, dont 13 000 dans les Vosges. Ces zones correspondent à des « polémopaysages ». Pólemos signifie « guerre », « combat » en grec ancien. En français, il devient préfixe des mots en lien avec la guerre.

Les polémopaysages sont donc issus des zones de combat. Ils comprennent des cratères de mine, des entonnoirs d’obus, des lignes de tranchées, d’abris, de boyaux, et contenant encore des obus enfoncés dans la terre. Les eaux sont aussi souvent très polluées. Les positions arrière sont moins détruites, mais certaines comprennent des abris, des cantonnements variant avec l’exposition, l’alimentation en eau et le couvert végétal.

Après la Grande Guerre, l’État a classé ces sites en « zone rouge », à cause de la présence de milliers de cadavres, des dégâts sur les sols et les eaux, et des millions de munitions non explosées. Durant un temps déterminé, certaines activités ont été interdites par la loi, parfois temporairement (elles sont à nouveau cultivées ou plantées de résineux) ou laissées comme telles au titre du devoir de mémoire. Des forêts reviennent alors spontanément, formant des « polémoforêts ».

La géographie des polémopaysages est étudiée jusqu’à nos jours dans le cadre de la cartographie des risques archéologiques et des impacts sur l’environnement (pollution des sols et des eaux, destruction du couvert forestier), mais également valorisée en tant que site de mémoire.

Il en existe plusieurs dans la région du Grand Est en France, dans les Vosges. Nous citerons ici celui du Hartmannswillerkopf, mondialement connu depuis la fin de la Première guerre mondiale, et un deuxième plus modeste, celui du Hengstberg, qui s’est construit après la deuxième guerre mondiale.

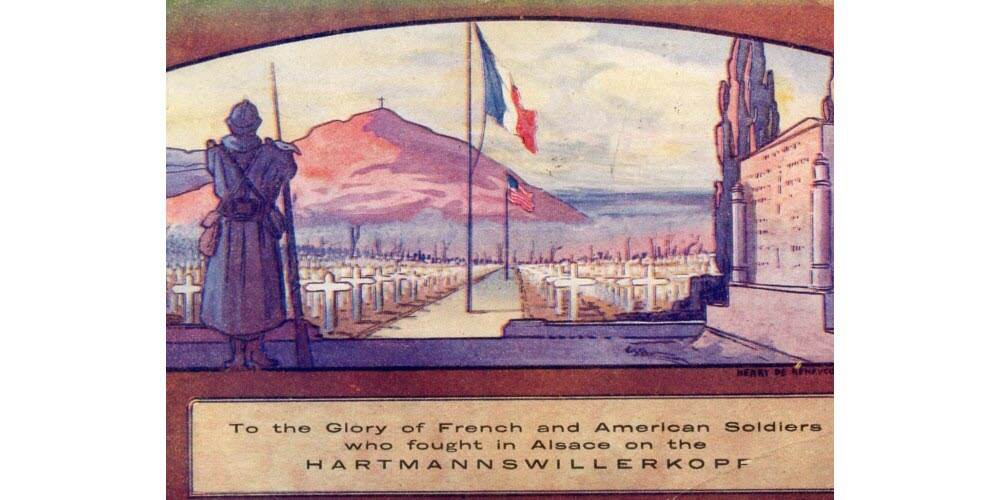

Le Hartmannswillerkopf

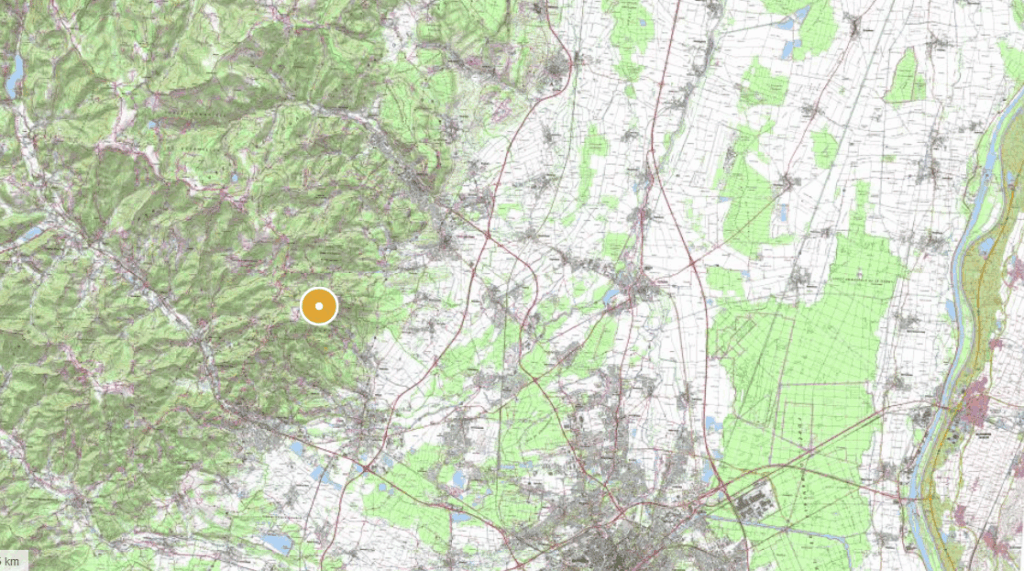

Le Hartmannswillerkopf – (en français: Vieil-Armand) se trouve dans les communes de Hartmannswiller, Soultz-Haut-Rhin, Wattwiller et Wuenheim dans le Haut-Rhin en Alsace. J’ai découvert ce site en deux visites, avec l’aide d’Arnaud Hurstel.

Ce sommet est le site emblématique de la Grande Guerre en Alsace ; sa renommée a été acquise suite aux affrontements meurtriers de l’année 1915. Ce toponyme pourrait provenir du nom d’un homme (Hartmann), ou du terme Hart (forêt). Hartmann a été popularisé en Vieil-Armand dans la presse francophone en 1915.

Le milieu naturel

L’Hartmannswillerkopf (956 m d’altitude) est un promontoire prolongeant le massif du Molkenrain (1125m), constitué par une accumulation de lave acide (les ignimbrites), expulsées durant l’ère primaire par le stratovolcan du Molkenrain. Ce site était couvert de forêts avant la Première Guerre mondiale, comme l’attestent les cartes de Cassini et celles de l’Etat major du XIXe siècle.

Ci-dessous la carte de Cassini, XIXe siècle, représentant le site de l’Harmannswillerkopf

Un enjeu stratégique

L’arête escarpée et encombrée de blocs d’ignimbrites du Molkenrain, dressée entre les vallées de la Lauch et de la Thur était un observatoire privilégié de la plaine d’Alsace et d’une partie du massif des Vosges, et un enjeu stratégique majeur pour les belligérants (cf photos ci-dessous source: le musée de l’Harmannswillerkopf et carte IGN ci-dessus).

Cible de nombreux et terribles combats, notamment en 1915, les forêts ont été totalement détruites (cf ci-dessous).

Ci-desus : Photo 1 l’état du sommet de l’Hartmannswillerkopf après la guerre en 1919, Photos 2 : aspect du sommet après l’incendie de 1929; photo 3: aspect du sommet en 1950

Un site de mémoire

Laissé en libre évolution, le sommet du Hartmannswillerkopf visité en 1919, est totalement dénudé (photo 1). Toutefois, il s’est reforesté relativement rapidement, malgré un incendie en 1929 (photo 2). Sur la photo aérienne de 1950 (photo 3) apparaît partout une jeune forêt, qui actuellement est devenue dense et vigoureuse.

L’état actuel du sommet est une reforestation presque totale, quoique des zones aient été aménagées pour conserver les traces des combats. Deux types forestiers dominent : la chênaie à chêne sessile sur les versants Sud secs, et la hêtraie sapinière sur versant nord. Ces deux types forestiers coexistent avec des formations pionnières à bouleau, merisier, érables, frêne. La vigueur de la colonisation végétale est liée à la richesse du substrat volcanique.

Les arbres morts y sont nombreux, sans doute en raison des conditions de compétition entre les espèces. Les formes tourmentées et trapues des arbres de la canopée peuvent s’expliquer par la situation géographique difficilie (un sommet soumis à des vents d’ouest), et des sols sans doute encore contaminés.

Sur la dernière photo, on voit une ancienne construction. Ces types de construction sont nombreux, et la plupart visibles sur le sommet.

Tout proche du Hartmannswillerkopf, les pentes du Molkenrain n’ont pas été détruites par les bombardements, mais ont été parcourues par les soldats, puis après la guerre par des animaux domestiques. Toutefois, ces forêts n’ont pas été coupées depuis 100 ans et évoluent librement en fonction des vents et de la sénescence des plus vieux arbres. Les arbres de la canopée (hêtre principalement) sont de belles dimensions car ils ont bien plus de 100 ans. Un bien bel endroit !

Ci-dessous: les 6 photos montrent une forêt avec gros arbres et arbres morts riches en champignons

Ci-dessous : la photo 2 montre un arbre brisé par la pourriture, mais qui survit par un nouveau tronc !

Ci-dessous : photo 1: vieux tronc couvert d’un champignon Trametes versicolor. Photo 2: autre champignon vivant sur le bois mort. Photo 3 : le lichen Lobaria pulmonaria sur vieux tronc de hêtre.

Lors de notre sortie en septembre 2025, nous avons été avertis d’une prédation sur un jeune chamois par un lynx, sur la route près de l’entrée du musée. Le chamois a été photographié mort sur la route à 8h du matin, juste après la prédation. Lorsque le photographe est revenu, l’animal n’était plus sur la route, emporté par le lynx. Des taches de sang et l’intestin de l’animal sont restés sur les bords de la route.

Cette prédation est un indice de passage de grands carnivores, et donc un atout de taille pour un retour à la nature de ces polémopaysages !

Ci-dessous: photo 1: le cabri de chamois prédaté. Auteur: Claude Peter. Photos 2 et 3: le cabri a été déplacé par le lynx, qui n’a laissé que les intestins. On voit les traces de sang sur la route lorsqu’il l’a trainé pour l’emporter en sécurité dans les sous-bois.

Les initiatives de protection du site

Un premier projet de classement en réserve naturelle régionale de 170 ha avait été proposé en 2014 par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges à la demande d’Arnaud Hurstel. Les communes de Hartmannswiller, Wuenheim et Soultz-Haut-Rhin se sont alors engagées avec elle dans ce projet, avec l’appui technique de l’Office national des forêts, du Parc et de la Région Grand Est, ainsi que le soutien du Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf. Dans le cadre de la Stratégie régionale pour la biodiversité, la Région Grand Est accompagne ce projet de classement au vu de son intérêt écologique. L’appellation proposée est la suivante : Réserve naturelle régionale des forêts du Hartmannswillerkopf – Vieil-Armand. Le Molkenrain a été ajouté au sommet du Hartmannswillerkopf en raison de sa haute naturalité.

L’ensemble des terrains concernés par le projet de réserve naturelle relève du régime forestier. L’Office national des forêts en assurera la gestion.

Le Hengstberg

Située au cœur des Vosges du Nord sur la commune de Reipertswiller (Bas-Rhin), la réserve biologique intégrale du Hengstberg a connu un sort particulier au cours de la deuxième guerre mondiale. A cette époque, la colline du Hengstberg (372 m d’altitude) jouxtait une zone où des combats se sont déroulés en janvier 1945 entre Américains et Allemands dans le cadre de l’offensive allemande Nordwind. Des peuplements ont été détruits et brûlés par des munitions au phosphore. Après la guerre, certaines parcelles ont été reboisées en épicéas, d’autres ont été laissées en régénération naturelle. Puis des plantations d’épicéas n’ont pas résisté aux scolytes (insectes xylophages) tandis que certains obus ont refait surface et détruit certains boisements. Cette situation particulière a conduit le forestier local à laisser faire la nature. Vers les années 1990, dans le cadre d’une étude sur la mise en place d’un réseau de réserves forestières intégrales dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord, ce secteur du Hengstberg a été proposé par Jean-Claude Génot comme site pour une réserve intégrale.

Sur les parties détruites, le bouleau a pris une ampleur étonnante par rapport aux autres espèces pionnières, sans doute parce que les sols y sont ici bien plus pauvres qu’a l’Harmannswillerkopf.Le bouleau n’est pas fréquent dans les Vosges, car c’est une espèce pionnière, assez vite éliminée par le hêtre. Il n’est aussi guère considéré par les forestiers, qui le coupent volontiers, souvent sans raisons. Le bouleau a atteint 12% de la surface de la réserve, et vieillit lentement, abritant sous sa canopée de petites hêtres. Ils ont maintenant 70 ans d’âge. Dans d’aures parties de la réserve, on trouve de beaux peuplements de hêtre sur rocher.

Ci-dessous : plusieurs aspects de la forêt de bouleaux, dont certains sont de belle taille (notamment photos 1 et 3). On y voit de jeunes hêtres, et du genêt en fleur ce printemps, dans les zones les plus pentues de la réserve (photo 2)

La richesse en bois mort de la réserve, liée à une mortalité importante des arbres (scolytes, tempêtes, compétition…) explique qu’on y ait répertorié 5 espèces de coléoptères saproxyliques relictes des forêts primaires d’Europe centrale, ainsi que 9 espèces de chauves-souris qui ont besoin d’arbres à cavités dont deux, la barbastelle et le grand murin inscrites à l’annexe II de la Directive habitats faune flore, utilisent la forêt comme terrain de chasse (source des données : Jean-Claude Génot).

Une curiosité: ce hêtre à feuillage pourpre. Il s’agit d’une mutation génétique spontanée présente à l’état naturel et découverte dans plusieurs parties de l’Europe. En fait il leur manque l’enzyme qui détruit les pigments d’anthocyane dans les bourgeons au printemps et qui protègent ces bourgeons d’une luminosité trop importante au printemps.

.

Conclusion

Les sites de guerre sont nombreux dans les pays occidentaux, mais tous n’ont pas bénéficié de niveaux de protection aussi élevés. Les raisons pour lesquels certains sont protégés peuvent être liés à leur caractère sacré (premier cas) ou à des volontés locales en situation de faible productivité. Ou encore, comme à Verdun, parce que les sols sont encore contaminés.

Remerciements

Je remercie vivement Arnaud Hurstel, qui m’a fait visiter le site de l’Hartmannswillerkopf, et Jean-Claude Génot, qui m’a fait connaitre celui du Hengsberg et qui a participé à la rédaction de ce site.

Un grand merci aussi à Damien Saraceni pour la relecture du texte.