Petite introduction

Lanzarote est une des seules îles des Canaries à n’avoir pas de forêt avec Fuerteventura, pour des raisons géographiques. En effet, même si le climat général de l’archipel est réputé chaud et humide, cela ne concerne que les iles montagneuses, seules capables de capter l’humidité des vents humides des alizés. Or, Lanzarote est une île de trop basse altitude pour permettre ce processus !. Toutefois, sans les activités humaines, elle pourrait avoir accueilli des formations buissonnantes qu’on pourrait considérer comme de petites forêts, constituées d’euphorbes géantes. Mais deux événements empêchent la présence de ces forêts miniature: d’une part les activités humaines, qui détruisent pas mal de milieux naturels, et d’autre part, l’activité volcanique, toujours active dans l’île, et qui a recouvert de vastes surfaces qui auparavant ont sans doute accueilli ces formations de buissons géants.

Il es aussi possible qu’il y ait eu quelques forêts dans la partie nord de l’île, la plus élevée, et qui arrête partiellement les alizés humides, ce qui explique d’ailleurs la présence de sources (les seules) dans les ravins.

Présentation générale

Lanzarote fait partie de l’archipel des Canaries, situé à plus de 100 km des côtes africaines, aux latitudes subtropicales 27° 20’ de latitude nord, 13°20’ de longitude ouest. Sa surface est modeste (796km²). Son point culminant est de 671 (Penas des Chache), loin derrière le pic Teide de Ténérife (3718m). Comme tout l’archipel, Lanzarote bénéficie d’un climat doux toute l’année, entre 14 et 22°C, mais très sec (135mm par an).

Comme chacune des îles de l’archipel macaronésien, Lanzarote a sa propre histoire géologique et naturelle. L’île est riche en coulées de lave et parsemée de nombreux cônes (plusieurs centaines) de faible altitude (le plus élevé ne dépassant gère les 600m) couverts de cendres et de scories.

Ci-dessous : paysage de Lanzarote coloré en noir et orange

Quelques traits majeurs de l’histoire géologique

L’île s’est formée à partir de trois volcans au cours de l’ère Tertiaire, qui se sont succédé entre 15 et 13 millions d’années. Le premier, los Ajaches, est situé au sud ; le deuxième, le volcan de Famara, est situé au nord. Le troisième, le volcan de San Bartolomé, est situé au centre.

Photo 1: les trois volcans de Lanzarote. Les traits noirs en continu soulignent les traits actuels de l’île. Photo 2: histoire géologique de Lanzarote. Photo 3: La disposition actuelle des volcans sur Lanzarote

L’île s’est ensuite agrandie par d’autres événements éruptifs au cours du Quaternaire puis l’Holocène (soit entre 2 millions d’année et l’époque historique). Le volcanisme de Lanzarote est donc resté actif jusqu’à nos jours, avec des phases éruptives majeures, notamment celle du XVIIIe siècle (1730-1735). Les cônes volcaniques forment des chapelets alignés, en direction des failles souterraines. L’île est aussi riche en coulées de laves et en roches pyroclastiques ou téphras.

Qu’est ce que le téphra ?

Le téphra correspond aux gouttes de lave et aux particules de roches qui s’accumulent autour des bouches des volcans après explosion, après un transport par le vent ou par l’eau. Le téphra comporte plusieurs types de dimensions : les cendres (inférieures à 2 mm) ; les lapilli (entre 2 et 64 mm) et les blocs qui dépassent les 64 cm. Lorsque les lapillis ou les cendres se pétrifient, on les nomme tufs volcaniques.

Cette histoire géologique complexe rend Lanzarote très différente des autres îles des Canaries : d’une part il s’agit d’une des îles les plus anciennes ; mais d’autre part, c’est une des seules à comprendre des volcans actifs.

Quelques traits des paysages

L’absence d’eau sur l’ile est liée à son relief modeste, qui ne permet pas de capter l’humidité des vents frais traversant l’archipel par des versants montagnards élevés. Une petite exception toutefois : le nord de l’île, sur la façade de la falaise de Famara, qui comporte une source et des ravins humides.

L’ensemble de l’île est donc aride et les cours d’eau pérennes n’existent pas, sauf quelques sources dans le nord. Il existe aussi parait-il quelques réservoirs d’eau souterraine sous les champs de lave.

De telles conditions naturelles expliquent la rareté de la végétation naturelle, réduite à des buissons, voire des lichens.

Notre séjour du 9 au 19 avril 2025

Ce séjour s’est passé sous un climat plutôt pluvieux, avec gros nuages tombant parfois en pluie dense. Le 11 avril, les pluies diluviennes ont même causé des inondations à Teguise !

Visite du nord de l’île

Cette partie de l’ile est dominée par l’imposant volcan de La Corona, qui atteint 609m. Il a émis il y a 20 000 ans, une quantité de laves considérable, qui a recouvert tout l’Est de l’ile sur 50 km², atteignant la côte et se prolongeant sous le niveau actuel de la mer. Son cratère égueulé, de diamètre impressionnant (300m) est profond de 200m. Le fond du cratère est parsemé de gros blocs tombés des falaises les plus verticales.

Photo 1: le volcan La Corona vu des champs de culture (certains abandonnés). Photos 2 et 3: intérieur du volcan. La couleur rouge est liée à l’altération des basaltes, qui libère des oxydes de fer. Ce volcan, comme toutes les laves de l’île, est ici partiellement recouvert par divers lichens, ici Stereocaulon vesuvianum. En premier plan : quelques euphorbes (Euphorbia balsamifera) et un buisson de Rumex lunaria.

On accède au volcan par un sentier discret qui permet d’éviter les murs de pierre entourant les champs, très nombreux sur les flancs du volcan. Le lézard endémique à jolis points bleus sur les flancs dénommé le lézard d’Haria (Gallotia atlantica) est abondant sur l’ile et les îlots du nord et bien présent sur les pierres des champs. Les laves très poreuses sont en effet très favorables aux reptiles : elles retiennent l’eau des vents humides qui parcourent l’île, d’une part en l’absorbant et d’autre part en la retenant.

Voici quelques plantes rencontrées sur le chemin. Photo 1: Sonchus pinnatifidus Photo 2: Aeonium lancerottense ; Photo 3 : Echium lancerottense

Photos de lichens (Ramalina sp)

Malpais de la Corona

Cette vaste étendue de laves refroidies a été émise par le volcan La Corona en plusieurs périodes successives. La première émission était de type « pahoehoe » ou lave cordée (c’est-à-dire des laves peu visqueuses, très fluides, qui s’étendent rapidement). La dernière émission de laves était de type « aa » : ce sont des laves visqueuses, qui donc avancent lentement à partir des bouches de volcan, et qui produisent des blocs de différentes tailles (jusqu’à 30m !) sur lesquelles il est difficile de marcher.

Photo 1: lave de type « aa »; photo : lave de type « pahoehoe ». Ces laves abritent parfois des couches denses de lichens

Les plantes qui ont colonisé ce champ de lave sont surtout buissonnantes, les euphorbes. Les euphorbes sont typiques des milieux secs, mais exigent un certain niveau de richesse minérale. Sur sol volcanique à basse altitude, elles utilisent les capacités des roches volcaniques de capter puis de conserver les eaux de brouillard qui se forment la nuit, dans leurs nombreux pores. Elles poussent en petits buissons serrés, chacun d’entre eux s’étendant en largeur, englobant peu à peu d’autres espèces qui profitent ainsi de leurs capacités de retenir l’eau.

Photo 1: le volcan La Corona à l’arrière plan. En premier plan, champ de lave couvert de buissons (Euphorbia balsamifera). Photos 2 et 3: le champ de lave est par endroits couverts d’euphorbes. Sur la photo 3 on voit deux espèces d’Euphorbes (E. balsamifera et E. regis-jubae, en compagnie de Asteriscus intermedius, à fleurs jaunes).

Les vastes étendues couvertes par les euphorbes semblent intouchées, mais il n’est pas sûr qu’elles n’aient pas été utilisées pour leurs propriétés médicinales dans le passé.

Le tunnel de lave de La Corona

Le tunnel de lave se forme à l’intérieur des coulées de lave : il se forme lorsque la lave s’écoule vers le bas et commence à se refroidir. La partie supérieure se refroidissant plus vite, se durcit par rapport à la lave sous-jacente qui reste fluide et continue de s’écouler. À la fin de l’éruption, il ne reste que les parois du tunnel. A certains endroits, ce tunnel peut s’effondrer, formant des cavités dans lesquelles on peut pénétrer. Il existe de nombreux tunnels de lave à Lanzarote, dont de nombreux encore inexplorés.

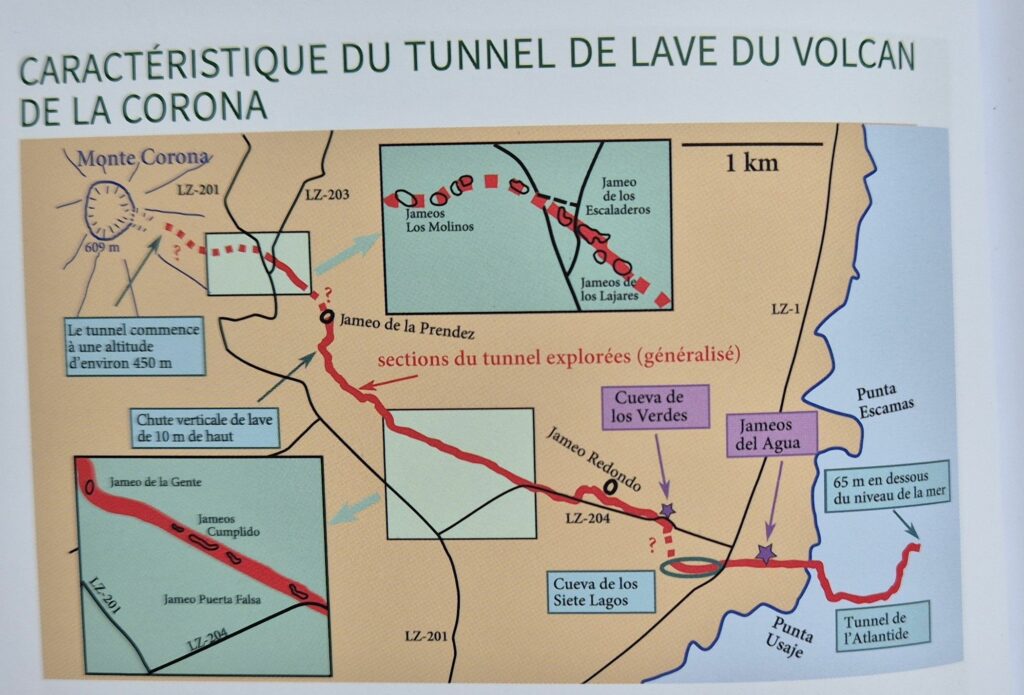

Le volcan de la Corona est aussi célèbre pour son très long tunnel de lave (« Tubo volcanico de La Corona »). Ce tunnel, l’un des plus beaux tunnels du monde, a été formé par une les laves fluides. Il fait 10 km de long (c’est le 13e plus long volcan du monde) en un parcours complexe avec plusieurs branches, et dépassant parfois 30m de diamètre. Il se prolonge dans la mer sur 1,6 km, à 70m de profondeur. La partie sous-marine se nomme le tunnel de l’Atlantide (cf carte ci-dessous).

Deux effondrements permettent d’y pénétrer, et d’en faire la visite sur un kilomètre : la Cueva de los Verdes et Jameos del Agua.

La Cueva de los Verdes (photo 1: entrée du tunnel) est aménagée pour une visite d’une heure : on y voit un large tunnel riche en aspérités, tant au sol que sur les parois, et comprenant plusieurs étages. On peut y observer des stalactites suspendus des plafonds, qui sont en fait des gouttes de lave refroidies (photos 2 et 3).

Le clou de la visite est le lac artificiel (présenté dans les guides) où l’eau est si transparente que la paroi au-dessus de nos têtes s’y reflète, donnant l’impression d’un gouffre (photo 4).

Dans la partie du tunnel aménagée par le célèbre architecte Cesar Manrique (cf plus bas) à Jameos del Agua (photos 1 et 2 ci-dessous) , on peut voir dans un petit lac une colonie de crabes aveugles, Munidopsis polymorpha, endémiques de l’île (ci-dessous photo 3).

Une petite partie de ces deux tunnels a été aménagée en salles de concert, car l’acoustique y est excellente, grâce à la porosité des substrats.

La falaise de Famara et le site de Los Jables

Cette falaise très impressionnante fait partie du volcan de Famara, âgé de 10 millions d’années. Après plusieurs épisodes éruptifs qui ont duré jusqu’à l’émergence du volcan de la Corona, ce volcan s’est transformé en un relief très accusé avec falaise (point le plus haut 670m) interrompue par plusieurs ravins et dominant une vaste plaine côtière de sables.

Ci-dessous: vue de la falaise de Famara du point de vue Mirador del rio à la pointe nord de l’île.

Vue des falaises de Famara vue de la plaine côtière

Vue de la plaine côtière des falaises de Famara. Au loin (photo 2): un ermitage. Photo 3: un buisson d’Euphorbes sur le sommet de la falaise

Ci-dessous: un gigantesque Aeonium sur les falaises de Famara

Graciosa

Au nord de la falaise, au site « Mirador del Rio », on peut admirer l’île de Graciosa.

Cet îlot au nord de l’île prend une demi-heure de bateau à partir de Orzola, pour arriver au port de Caleta de Sebo. Cette petite île dépourvue d’eau a été historiquement un habitat temporaire, pour le bétail ou la chasse aux œufs de puffin, ou encore pour la pêche.

Actuellement l’eau arrive des autres îles, mais le lieu n’invite guère à l’habitat permanent : les maisons sont toutes occupées quelques mois dans l’année. Les déplacements sur l’île sont réglementés afin de préserver faune et paysages. Ainsi, on ne peut pas circuler en voiture, sauf accompagné d’un guide.

Nous avons donc fait une visite accompagnée, en 4 x 4, sur des routes très chaotiques d’où il est interdit de sortir sauf quelques points stratégiques. Cela préserve ces milieux des piétinements, déchets et autres activités défavorables liées à une forte fréquentation. Ces précautions permettent de maintenir une flore et une faune précieuse, qui a beaucoup souffert les siècles précédents des activités humaines.

Photo 1 : un trajet en voiture bien délimité sur les dunes; photo 2 : bord de mer avec amas de coquillages et buisson ; photo 3 : laitue de mer

Le temps très venteux et nuageux par moments donne aux paysages des couleurs superbes, mettant en valeur le rouge des pentes des volcans, le blanc du sable et le bleu ciel de la mer.

Le centre de l’île : l’événement historique de Timanfaya

Les éruptions de Timanfaya ont eu lieu pendant une durée de six ans du 1er septembre 1730 au 16 avril 1736 et ont recouvert environ 225 km2. Une trentaine de grands cônes volcaniques se sont formés. Au regard de la quantité de lave rejetée (à certains endroits : 100m d’épaisseur !) et de la durée de ces éruptions, celles-ci figurent parmi les éruptions les plus importantes de l’histoire du volcanisme. Les laves ont détruit 17 villages ainsi que leurs terres agricoles. Les gaz volcaniques ont produit une pluie acide qui a contaminé les sols cultivés, engendrant une famine et une émigration massive vers les autres îles. Ces éruptions ont également affecté le climat du nord de l’Europe, où l’hiver 1732-1733 a été exceptionnellement frais.

Visite du parc national de Timanfaya

Le parc national de Timanfaya a été conçu dans un périmètre qui englobe une partie de l’événement historique du XVIIIe siècle. Créé en 1974, il est ainsi le huitième parc national d’Espagne. En son sein se trouve le monument naturel Montañas del Fuego qui regroupe entre autres plusieurs cônes volcaniques. Ce milieu est strictement protégé actuellement sur une vaste surface allant des volcans à la mer, de toute tentative de mise en valeur.

La visite du parc est assaillie par le tourisme, et il faut se lever tôt pour y accéder, sinon les guichets se ferment à l’entrée du parc, occasionnant de longues attentes. Nous y sommes donc allés avant l’ouverture, dès 8h30. Une fois dans l’enceinte du parc, nous avons tout d’abord pris un bus qui parcourt « la route des volcans » des parties les plus spectaculaires du parc, sans toutefois en sortir pour prendre des photos à l’air libre. Cônes de cendres, coulées de lave aa et pahoehoe, dunes de cendres, tephra (des fragments de roche solides expulsés dans l’air ou dans l’eau pendant l’éruption d’un volcan) forment un paysage fascinant, peu végétalisé, en raison de leur âge très récent.

Photo 1: la visite en bus. Photo 2: Hornito Manto de la Virgen. Le hornito est un renflement situé au toit d’une coulée volcanique, dû à l’expulsion de lave sous-jacente par de la vapeur d’eau en surpression sous la coulée de lave. Photos 3, 4 et 5: les cônes de cendre. Photo 6: la cuisson des aliments dans le restaurant par une chaleur naturelle

Le complexe de Timanfaya est également là pour nous prouver que l’île est encore volcaniquement active (photo ci-dessus). Le bâtiment a été construit sur un îlot d’âge quaternaire, mais qui possède encore un important flux de chaleur thermique. Il est mis en avant pour les touristes à travers la combustion d’arbustes, par des émissions d’eau qui jaillissent d’un tuyau quand on les fait couler dedans. Le four du restaurant fonctionne aussi à la chaleur naturelle qui émane des profondeurs de la terre.

Au sud du volcan Tinguaton, un paysage de toute beauté

Parmi les paysages à l’Est du parc, également construits lors des éruptions du XVIIIe siècle, se trouve un champ de lave de toute beauté, à l’Est du volcan éteint dénommé la « Caldera colorada », un cône de cendres qui s’est formé en 1730.

Ici la lave est de type cordée (« pahoehoe ») ; elle est couverte de lichens et de plantes succulentes du genre Aeonia, dont certaines commencent à fleurir. On y trouve aussi des cavités, départs de tubes où il est interdit de pénétrer. D’autres cavités, plus petites, abritent des plantes qui sont ainsi à l’abri du vent. La photo 3 montre l’entrée d’un vaste tube volcanique « la cueva de los naturalistas », colonisé sur ses bords par le lichen orange Xanthoria calcicola. L’entrée est déconseillée en raison des éboulements.

Ci-dessous : photo 1: une des entrées de la Cueva de las naturalistas. Photo 2: Umbilicus horizontalis dans une fissure ; photo 3: un lichen incrustant Xanthoria calcicola

Photo 1: Reichardia tingitana; Photo 2: Aeonium lancerottense

Photo 1: Orobanche ramosus, plante parasite ici en fleur ; photo 2: Mesembryanthemum crystallinum, plante dont on extrayait la soude.

Une randonnée à la Caldera blanca

Là encore, nous sommes dans les champs de lave de l’éruption du XVIIIe siècle, mais ici ces laves ont totalement entouré deux volcans d’âge bien plus ancien (Quaternaire), la Caldera blanca et la Caldereta. La Caldera blanca (il est blanc par la colonisation de lichens) est un des plus grands volcans de l’ère quaternaire sur cette île ; il est entouré par les laves plus récentes du XVIIIe siècle, de même que la Caldereta.

Cette randonnée nous amène entre ces deux volcans, dont les couleurs contrastent avec la couleur très noire des laves (de type aa)

Ci-dessous : la situation des deux volcans vue du haut. Au centre : explication de ce qu’est une cascade de lave. Photo 3: la cascade de lave

La Caldereta a été cultivée avant le XVIIIe siècle. Sur la photo 1, on voit des traces d’habitations, la photo 2 montre un puits qui a recueilli les pluies tombées il y a quelques jours. Photo 3 : intérieur de la Caldereta.

Ci-dessous : un magnifique Rumex lunaria qui se développe sur les laves aa

Les couches de téphra sculptées par l’érosion

Un autre paysage plus rare, et très beau, se forme lorsque des couches de téphra, consolidées par l’érosion, forment de spectaculaires stratifications. On peut les voir dans des carrières à l’abandon, appelées « roferos »(photos ci-dessous)

ou dans de petites gorges de 8m de profondeur et 1 à 3m de large, à Las Grietas, sur les flancs au sud de Montana Blanca.

Visite au sud de l’île

Les bords de mer à El Golfo

L’originalité de ce site, au sud de l’île, est que le volcan El Golfo s’est formé au contact de l’eau de mer. Cette éruption a donc été très explosive, car le magma s’est mélangé avec l’eau de mer (éruption dite hydromagmatique). Il n’y a eu que des téphra, et pas de lave. Certains téphras se sont agglomérés formant du tuf. Ce site comprend aussi une petite lagune de couleur verte, en raison de la présence de bactéries.

Photo 1: vue générale de El golfo. Photo 2: lagune saumâtre colorée par des bactéries et bordée par des tufs. Photo 3 : laves en coussin.

Los Ajaches et la plage de Papagayo

Los Ajaches et les plages du sud vent les parties les plus anciennes de Lanzarote, qui correspondent à ce qui reste du volcan de Los Ajaches. Il n’en reste que des vallées et reliefs escarpés proches de la mer, sans végétation. A proximité se trouvent quelques plages envahies de touristes comme la playa de Papagayo.

Cette plage se situe sous une plateforme de lave de 30m de hauteur.

Vivre à Lanzarote. Quelques aspects de la vie des hommes au fil des millénaires

L’homme a colonisé Lanzarote depuis des millénaires. Ces premiers habitants ont été nommé les Majos. Ils auraient vécu sur l’île durant des millénaires. On ne connait pas leur date d’arrivée, située entre le Xe et le Ve millénaire avant J.C. Ces peuples d’origine nord africaines cultivaient l’orge, pratiquaient l’élevage des chèvres et des porcs, collectaient des fruits de mer et pêchaient. Ils vivaient dans de petites maisons rondes en pierre, mais occupaient aussi les tubes volcaniques qui abondent dans l’île, qu’ils utilisaient aussi pour y mettre leurs défunts.

Le site de Zonzamas (photos 1 et 2)

Ils ont été peu à peu assimilés à la découverte de l’île par les Anglo-Normands en 1404. Leurs traces sur l’île sont rares.

Les hommes ont utilisé les téphras pour des usages agricoles et horticoles, en l’extrayant de cônes volcaniques entièrement constitués de ces téphras. On peut observer ces sites d’extraction en de nombreux endroits de l’île. Sur la photo, on peut voir que la partie supérieure de la carrière est de couleur claire : il s’agit d’une cimentation des particules de calcaire apportées par les vents provenant du Sahara, ou de la fusion des particules causées par la chaleur lors de l’éruption (cf ci-dessous).

Lanzarote a été une île d’agriculture, d’élevage et de pêche, avec cultures de céréales, légumineuses, patate douce, cactus (pour la cochenille), et bien d’autres espèces. Les paysans exportaient les lapilli creusés dans les volcans pour les répandre sur les parties moins fertiles de l’île. Ils créaient des citernes pour recueillir les eaux de pluie, et des canaux d’irrigation à partir des rares sources de l’île, situées dans la partie nord de l’île. Mais tout cela a presque disparu de nos jours depuis les années 1970 et les anciens champs sont souvent abandonnées à la nature.

Photos 1 et 2 Launaea arborescens, buisson épineux qui colonise les anciens champs. Photo 3: le très beau chrysanthème frutescent (Argyranthemum frutescens)

Il ne reste pour l’essentiel que la viticulture, qui a pris un essor sans précédent. Ce type de culture, actuellement très répandu, a démarré suite aux éruptions du XVIIIe siècle. En effet, lorsque la population a pu retourner dans la région et reprendre le travail de la terre, ils ont remarqué que ces couches de lapilli favorisaient la croissance des plantes. Ces sols absorbent en effet mieux l’humidité que les autres ; et la conservent durant les mois les plus chauds. La viticulture a alors pris un essor considérable, avec un grand succès pour le cépage de malvoisie. Les paysages nouveaux, créés pour la viticulture, sont uniques au monde. Ces vignes sont cultivées de manière individuelle : un trou d’environ 3m de large est creusé à la main dans ces lapilli jusqu’à atteindre le sol sous la couche de lapilli, auquel on ajoute du fumier pour y mettre le pied de vigne, puis on étale une couche de lapilli d’environ 50 cm d’épaisseur. Une autre manière de procéder est d’entourer la vigne de murets de pierres de lave pour la protéger des vents. Le sol est également constitué de lapilli.

La Géria

La Géria est une grande vallée orientée NE-SI au pied d’une chaine de volcans quaternaires. Cette vallée recouverte de centres au XVIIIe siècle puis transformée en des champs de vigne aux pratiques culturales tout à fait originales.

César Manrique

Cet artiste est omniprésent dans toute l’île : né en 1919, il a laissé une empreinte profonde dans l’art, l’architecture, le paysage et le tourisme durable, par ses conceptions dessins et peintures, ainsi que son implication dans la préservation des paysages traditionnels. Il est ainsi interdit d’édifier des immeubles de hauteur, et d’utiliser d’autres couleurs que le blanc pour les maisons. Les villes de Lanzarote sont donc toutes blanches et petites. D’autres initiatives ont été par exemple la création du Jardin des cactus, très visité.

Création du Géoparc Lanzarote et Archipel Chinijo.

En décembre 2015, l’UNESCO a désigné le Géoparc Mondial de Lanzarote et de l’Archipel Chinifo. Cette désignation s’appuie sur la gestion exemplaire et durable des paysages volcaniques, privilégiant aussi l’éducation des hommes. Ce Géoparc inclut les surfaces terrestres mais également les fonds marins.

En conclusion

Une île singulière, qui s’ajoute aux curiosités naturelles et historiques des autres îles des Canaries.

Bibliographie

Trend R. 2024 l’île des volcans; guidde de géologie et paysage de Lanzarote.Ediciones Remotas

Wilkens H. 2017 Lanzarote Blind crabs, Hoopoes and volcanoes. Naturalanza Ulrike Strecker

Romera I. 2022 Lanzarote guide de randonnée. Ruben acosta et Mario Ferrer (éditeurs).

Remerciements

Un grand merci à Damien Saraceni pour ses remarques sur le texte