Cette randonnée dans la région de Lussan a été faite en compagnie de Michel Wienin, géologue et naturaliste.

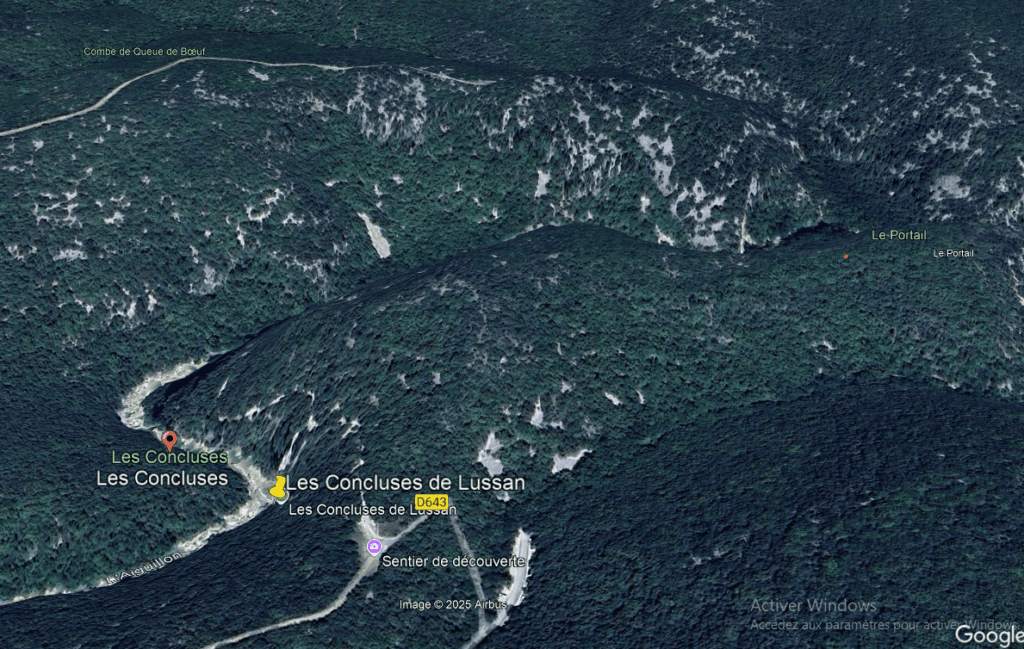

La partie nord-orientale du plateau de Méjannes-le-Clap dans le département du Gard (région Occitanie) comporte des vallons très encaissés, avec notamment quelques canyons remarquables, comme celui de l’Aiguillon dans la commune de Lussan.

L’Aiguillon prend sa source dans la plaine de Vallérargues, à l’est du Mont Bouquet. Sur environ 6 km de longueur, s’étale un lit de rivière étroit, situé à 200m de profondeur des parois des gorges.

Le nom de Concluses donné à ce site par les gens du pays, provient des mots « conques, cluses, cuves », qui, avec « tinos », désignent les trous impressionnants qui parsèment le lit de l’Aiguillon, et qu’on appelle aussi Marmites de géants. Ces cavités plutôt cylindriques ont été façonnées par des galets tourbillonnant dans des eaux torrentielles en période de crue.

Ci-dessous : photo 1 Vue sur la rivière Aiguillon dont le lit est sec en juillet. Les marmites parfois encore remplies d’eau saumâtre sont visibles sur son tracé. Photo 2 : marmite de grande taille au lieu-dit Le Portail.

Un peu de géologie

Le creusement de ce canyon par la rivière Aiguillon s’est opéré en relation avec celui du canyon de la Cèze, dont elle est un modeste affluent. La rivière est en partie alimentée par un réseau de grottes karstiques qui contribuent à l’alimentation des eaux de la rivière.

Ce processus a débuté il y a environ 15 millions d’années. Cette période géologique de l’ère Tertiaire (le Miocène) a en effet été marquée par une succession de phases d’évidement et de colmatage liées par des mouvements tectoniques (en relation avec l’orogenèse alpine). Plus précisément, l’orogenèse des Alpes a soulevé l’ancien massif du bassin de Lussan d’environ 300m, suscitant le creusement d’une gorge par l’Aiguillon. Son cours dans les gorges est guidé par des fractures et des failles créées lors de la surrection de ces montagnes.

La randonnée du 16 juillet 2025

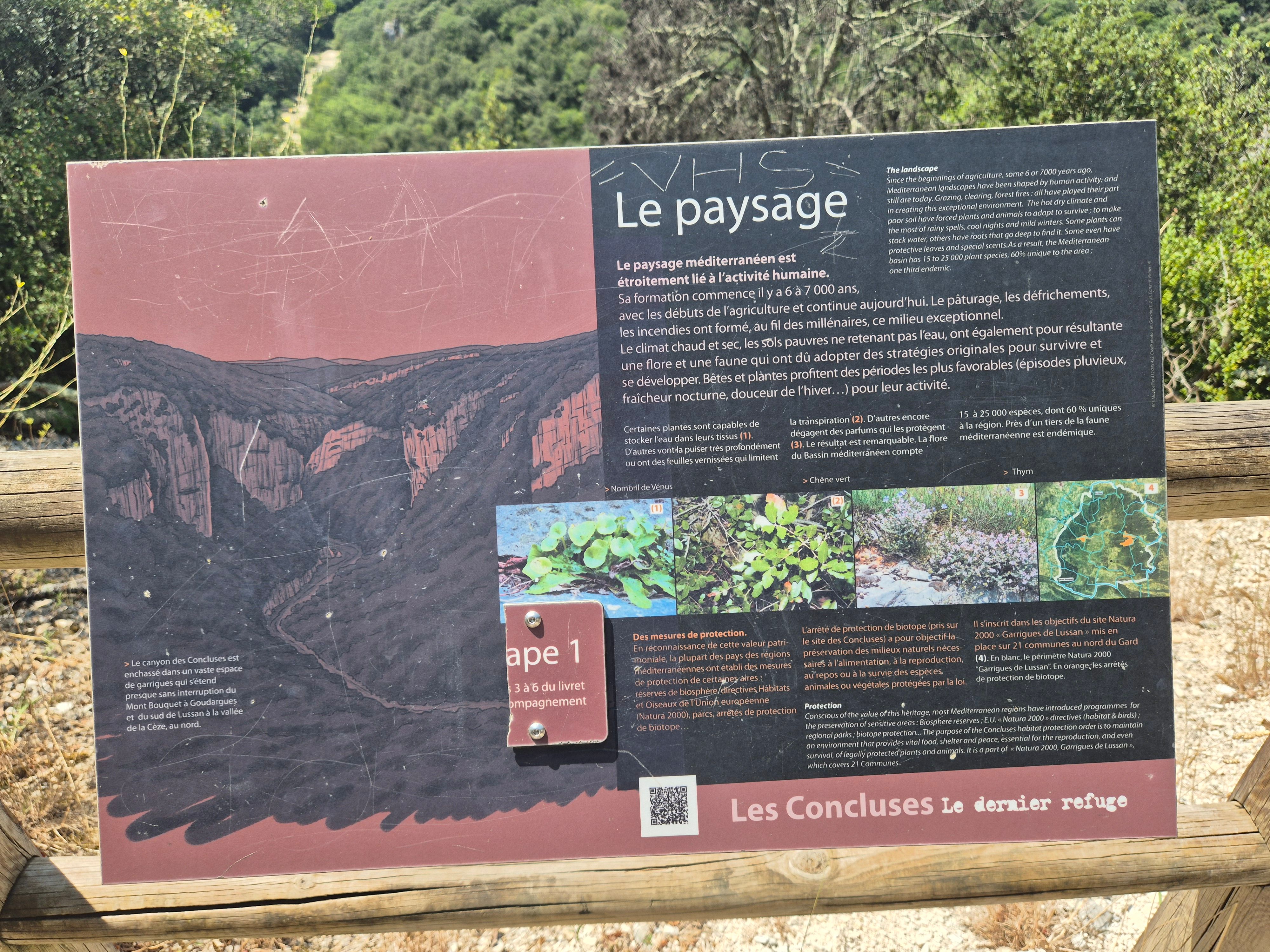

Agrémentée de panneaux explicatifs, la randonnée descend vers les gorges par un sentier forestier permettant une belle vue sur les gorges. De part et d’autre de la rivière, les falaises calcaires sont creusées de baumes (mot occitan qui signifie abri sous roche).

La forêt est constituée de chêne vert aux formes buissonnantes héritées de tailles répétées dans le passé pour exploiter son bois. On y trouve également le chêne pubescent, le micocoulier, l’érable de Montpellier et le lierre. En sous-étage, le buis qui atteint ici une belle taille.

Ci-dessous : photo 1: érable de Montpellier; photo 2 micocoulier; photo 3: buis

En arrivant à la rivière, la composition des forêts ainsi que son aspect changent de manière radicale. Une canopée plus haute atteignant sans doute 25 m comprend de très beaux chênes pubescents, tilleul à petites feuilles et érable plane. Une mousse très caractéristique des milieux humides (Exsertathera crispa) tapisse les branches en situation d’ombre et d’humidité.

Ci-dessous : les deux premières photos illustrent bien le pouvoir tapissant de cette belle mousse. La photo 3 montre un pied de bois-joli (Daphne mezereum).

Ci-dessous: cette photo montre les feulles de deux espèces : le chêne vert et l’alisier, avec au centre un buisson de fragon petit houx (Ruscus aculeatus).

La canopée de cette forêt de fond de ravin est dominée par le chêne pubescent et le lierre.

Ce mois de juillet, l’Aiguillon est à sec et ses rochers sont recouverts d’une couche blanche d’argiles asséchées. Mais dans les parties plus larges, où se sont implantés quelques petits saules, on devine la force des crues à leur allure en brosse et à l’importance des arbres arrachés aux rives et tombés dans le cours d’eau.

Ce fond de rivière est difficile à parcourir en raison des marmites souvent pleines d’eau et des éboulements.

Ci-dessous : En niveau du lieu-dit Le Portail, on peut admirer les parois en creux de la rivière. Au sein de l’une d’elle s’est développée une vigne européenne (Vitis sylvatica). Ce pied, esthétiquement placé à l’entrée du lieu Le Portail, devrait être analysé par la génétique pour évaluer s’il s’agit d’une vigne qui sauvage (dans ce cas ce serait la sous-espèce sylvestris, la plus rare),ou d’un pied ensauvagée, (la vigne cultivée ssp sylvatica) qui aurait germé par une graine apportée par des visiteurs ou des oiseaux. Ce pied de vigne semble répertorié par les scientifiques du conservatoire des espaces naturels du Languedoc Roussillon.

Les marmites parfois remplies d’eau résiduelle sont les derniers refuges des grenuoilles et insectes, dont de très beaux dytiques.

La gorge de l’Aiguillon suit un tracé parfois rectiligne, lié à une faille. Cela explique que la rivière forme un coude à l’aval du lieu-dit Le Portail.

Ses bords sont creusés de niches de quelques mètres de profondeur, avec dépôts de rochers à leur pied, issues de la dissolution du calcaire par les précipitations et ruissèlements.

Photo ci-dessous : baumes à hauteur de la rivière. La plus haute à droite a été utilisée comme sépulture par les Néolithiques.

Le milieu de vie des falaises

Les falaises hautes et verticales peuvent être partiellement colonisées par des arbres qui y survivent grâce à un enracinemetn profond dans les fissures. Les espèces les plus adaptées aux conditions difficiles des falaises (verticalité, sécheresse, manque de nutriments) sont les genévriers de Phénicie, qui tapissent les parois dans toutes les gorges. Certains de ces genévriers sont probablement pluricentenaires. Les forêts de falaise abriteraient les écosystèmes les mieux préservés des latitudes moyennes grâce à leur inaccessibilité !

Photos des forêts de falaise: les arbres sombres sont les genévriers de Phénicie. La photo 3 montre aussi l’ancienne aire d’un aigle dans une baume.

Les falaises sabritent égalementune faune adaptée aux milieux rupicoles comme l’indique ce panneau.

Un site d’un haut intérêt pour sa biodiversité

Le ravin des Concluses, avec celui de Merdéris est protégé à l’échelle nationale par une ZNIEF (Identifiant national : 910011707) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 30202114) pour l’originalité de sa géologie et sa biodiversité (pour plus de détails, consulter https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/910011707.pdf)

Le site des Concluses a hélas été le théâtre de la mort du dernier loup du Gard, en 1875. Sa dépouille a été naturalisée et mise sous vitrine au musée Requien à Avignon.

Il a aussi fait partie des échantillons que j’ai fait analyser pour une étude génétique des loups français. Voir l’article ci-dessous :

Espérons que les loups qui reviennent d’Italie seront mieux acceptés !

Remerciements

Un grand merci à Michel Wienin qui m’a fait découvrir ce joli parcours naturel