Les forêts luxuriantes sont rarissimes en climat méditerranéen. Celle des Espélugues est récente, elle n’a sans doute pas un siècle. Mais quel émerveillement de la voir pousser sans entraves au milieu de la garrigue méditerranéenne !

Le gouffre des Espélugues se situe sur la bordure Nord du vaste plateau des Garrigues de Nîmes, à 500m environ du village de Dions. Ce gouffre est la plus grande entrée de France, avec un diamètre supérieur à 100m et une profondeur d’environ 60m. Son point bas de l’aven se situe au-dessous du lit du Gardon qui passe à proximité.

Le site se trouve dans un calcaire blanc massif de faciès urgonien (Crétacé inférieur), riche en fissures de surface à remplissage d’argile karstique, dont la couleur rouge provient de l’altération d’alluvions plus récentes (Miocène ou Pliocène).

Sur cette photo prise par drone, le gouffre se trouve au premier plan vers la droite de l’image. Au fond, le lit du Gardon qui passe à proximité.

La forme du gouffre est très asymétrique : la partie Nord est constituée par une falaise de calcaire qui comprend en surplomb, à sa base, un vaste auvent dénudé de végétation. Le versant vis-à-vis est moins escarpé : verticale au haut du gouffre, la pente s’adoucit rapidement, avec un éboulis qui arrive à la base du gouffre. Cet éboulis se poursuit par une salle d’une cinquantaine de mètres de long sur 15 à 20 de large et dont le sol était avant les derniers événements géologiques plat et nu.

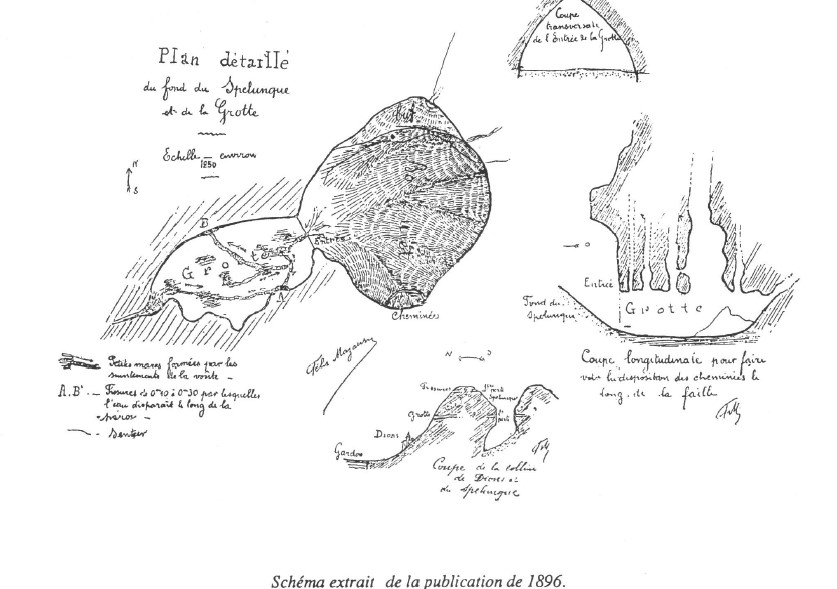

Le dessin ci-dessous est la topographie publiée par F. Mazauric de la grotte des Espélugues à à la fin du XIXe siècle.

.

Le gouffre jusque dans un passé récent

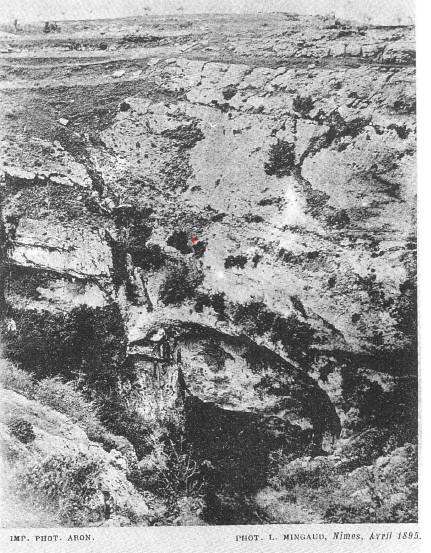

Cette couverture végétale est relativement récente : des photos prises par Louis Mingaud dans le gouffre à la fin du XIXe siècle (cf photo ci-dessous) indiquent des parois dépourvues d’arbres, sans doute en raison du pâturage dans ce site proche du village de Dions.

Le gouffre actuellement, un milieu luxuriant

Ce n’est que depuis l’abandon des pratiques pastorales traditionnelles, que la nature a repris ses droits, quoique les chênes présentent une architecture à plusieurs troncs due à des coupes de taillis d’usages.

La distribution de la végétation dépend des facteurs suivants : le substrat (karst calcaire riche en fissures dans la partie supérieure, limons épais de 20m d’origine plio-quaternaire en bas de pente : l’altitude dans le gouffre (qui détermine la température), la pente (qui détermine la quantité d’éboulis, l’intensité du ruissellement, l’accumulation des limons), et l’exposition, qui oppose une lèvre nord en situation d’adret, donc sèche et peu végétalisée, et une lèvre sud en ubac, donc plus humide et qui a conservé un vrai sol.

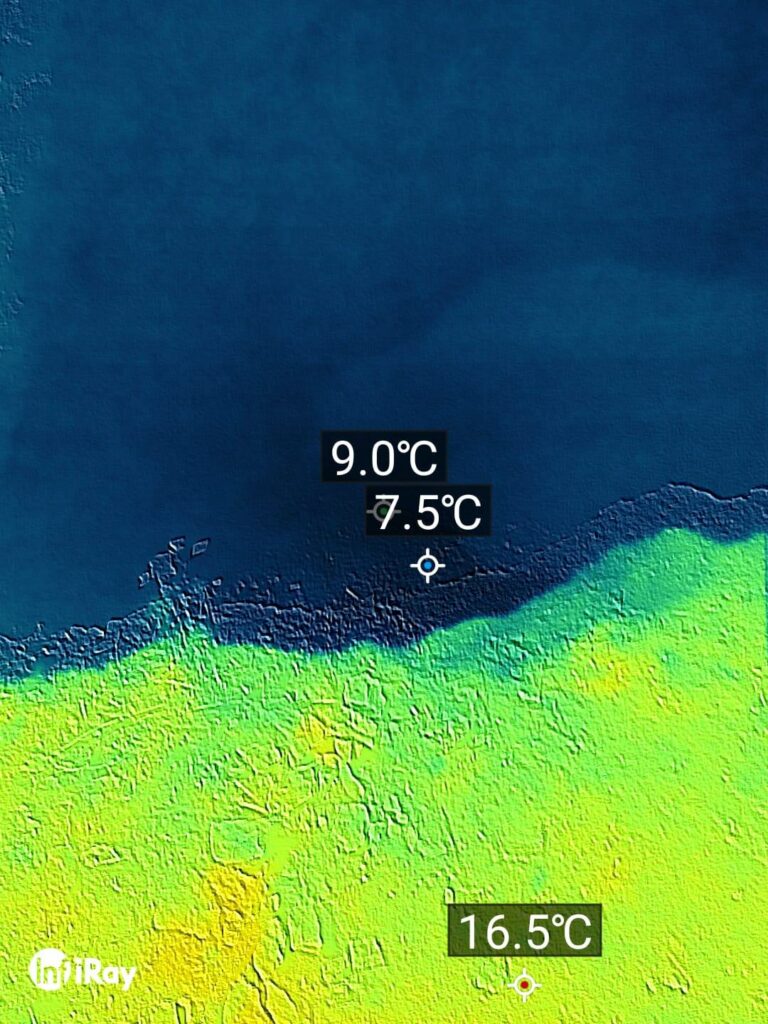

Les habitats se divisent grossièrement en deux parties : la partie haute qui descend d’environ 20m (qui reçoit la pleine lumière et aux températures égales à celles des environs et au substrat rocheux karstique, soit 16° par exemple en mai) ; la partie basse qui atteint le sol, moins lumineuse et plus fraîche soit 7 à 9° en mai, mais substrat plus fin).

Les hauts du gouffre : une chênaie de 10m de hauteur

Canopée (10 m) : Quercus ilex ; Quercus pubescens, Hedera helix; Lianes 3-5m : Smilax aspera, Hedera helix ; Buissons : Cytisus sp, Viburnum tinus, Ruscus aculeatus

Sol < 1 m : Quercus pubescens ; Hedera helix rampant, Asparagus acutifolius, Ruscus aculeatus, Hieracium sp, Polypodium vulgare

Ci-dessous : photo 1: le chemin dans la chênaie pour atteindre le sentier descendant dans le gouffre. Photo 2 le gouffre tel qu’il apparait vu d’en face en été. Photo 3: les arbres entourent le gouffre. Ce sont des micocouliers (cf plus bas). Cette photo hivernale (début 2023, peu après l’éboulement), montre bien la couleur blanche des rameaux de chêne pubescent avec abondance d’Evernia prunastri.

Ci-dessous: les différences de température sont visualisées par cette photo prise avec un appareil détecteur de températures. Fait par Emmanuel Schnitzler

Les parois et le fond du gouffre

Les espèces arborescentes qui ont recolonisé le fond du gouffre après arrêt du pâturage y sont parvenues par dissémination des graines par les oiseaux, soit à partir de quelques individus qui ont survécu, soit à partir du village voisin, comme le figuier (Ficus carica) et le micocoulier (Celtis australis). On voit toutefois que les arbres ne forment pas une canopée continue au fond du site: au centre, les espèces dominantes sont des buissons et des plantes du sol. Il est en effet fort possible que ce soit les éboulements qui soient en cause, car on voit plusieurs arbres tombés à terre, ou encore rampants.

Ci-dessous : vue de la strate arborescente à partir du fond du gouffre. On voit que les arbres n’occupent que les bordures, et se penchent vers le centre, plus lumineux. Photo 2: arbre éboulé sur les pentes du gouffre. Photo 3 : le centre du gouffre comprend également des ligneux, mais ce sont des buissons et de jeunes arbres.

Le micocoulier

Le feuillage du micocoulier s’avance ici jusqu’au centre du gouffre (photo 1), mais il n’est implanté que sur les bords (photo 2) et au fond où des personnes ont gravé leur nom (photo 3). Certains arbres semblent souffrir des épisodes de sécheresse.

Le micocoulier est capable de clonage et c’est peut-être ainsi qu’il s’est répandu dans le gouffre. Globalement, cette espèce peut occuper une large gamme d’habitats, des sols profonds et climat humide aux fissures de rochers. Cette espèce occupe naturellement les étages thermo et mésoméditerranéens dominées par les chênaies vertes et pubescentes. Il y est naturellement peu fréquent dans les forêts méditerranéennes, tout comme d’autres taxons tels qu’érable, aulne, bouleau, frêne, tilleul, ormes, sauf dans des cas particuliers où les chênes se font plus rares. C’est ici le cas dans ce gouffre. Il est probable que le fond du gouffre offre de moins bonnes conditions de croissance pour les chênes, peut-être en liaison avec une température plus fraîche.

Le micocoulier peut aussi devenir dominant dans les vieilles forêts méditerranéennes des vallons profonds et humides, en compagnie de l’if et du laurier noble, mais cette formation a presque disparu de la région, on peut la trouver encore dans les vallons obscurs du var

La végétation au sol au centre du gouffre

Les buissons et les herbacées ont rapidement colonisé les parties humides du fond du gouffre, car le sol y était resté propice. Il s’agit en effet d’un mélange d’un limon ancien altéré en argile rouge qui s’enrichit progressivement vers le fond. La végétation est de faible hauteur (6-10m) bénéficiant d’un climat frais en été, des écoulements d’eau et d’un sol fin constitué de limons, mais doit subir un milieu instable parsemé d’éboulis.

Espèces buissonnantes : Ruscus aculeatus, Acer monspessulanum, Ulmus laevis, Viburnum tinus, Buxus sempervirens, Cytisus

Formation basse (5-8m) dominée par Sambucus nigra, Ficus carica (architecture rampante), Viburnum tinus, Buxus sempervirens, Cytisus sp.

La végétation au sol est luxuriante Asplenium scolopendrium (photos 1 et 2) Arum italicum (photo 3), Dryopteris filis mas, Polypodium sp, Rubus sp., Ruscus aculeatus et Hedera helix (photo 4)

Les mousses sont également très abondantes sur les parois et au sol, de même que sur les arbres. Une détermination de ces espèces serait à faire.

On trouve aussi des champignons du bois mort au sol.

Sous le surplomb

Constituée de tuf calcaire, humide par infiltrations d’eau. Peu colonisé par la végétation (5% de surface végétalisée). Hedera helix et Adianthum capillus-veneris. Au sol, la végétation se concentre dans les rigoles d’écoulement d’eau

Le lierre est en fait omniprésent dans le site, mais il est surtout abondant dans le gouffre, notamment sur les parois, d’où il forme de belles draperies qui parfois pendent dans le vide à partir du plafond. Cette exubérance végétale est à mettre sur le compte d’un environnement très humide, lié à la condensation de la vapeur d’eau dans un fond relativement frais même en été

Une histoire géologique mouvementée

Non seulement le gouffre des Espélugues abrite une végétation extraordinaire, mais il connait aussi une histoire géologique unique pour la région : le fond de ce gouffre s’est effondré !

Le gouffre d’Espélugue avant l’effondrement

Un phénomène karstique aussi spectaculaire qu’exceptionnel : la création d’un nouveau gouffre

Mardi 27 décembre 2022, dans la matinée, une randonneuse visitant le fond du gouffre a vu le sol plat et limoneux s’effondrer lentement. Dans les heures qui ont suivi, cette surface plate s’est lentement transformée en cuvette puis a cédé la place en quelques heures à un « cratère » aux parois quasi verticales de près de 30 mètres de diamètre et de 16,5 m de profondeur. Le fond touchant le niveau de la nappe phréatique liée au Gardon qui coule à proximité, s’est rempli d’eau.

Le suivi du soutirage a été pris en charge directement en charge au nom du Comité départemental de Spéléologie du Gard (CDS 30).

:

« le gouffre correspond à un effondrement formant barrage sur un bras souterrain inaccessible du Gardon. Le fond plat de la salle était constitué de limons, datant de la période géologique de l’Holocène (ou interglaciaire actuel). Ces limons ont été mis en place au cours des derniers millénaires par des débordements dans une galerie de grandes dimensions d’eaux de crues du Gardon. On pouvait s’attendre à ce que le barrage formé par ces limons devait un jour s’effondrer, mais l’événement lui-même était tout à fait inattendu. Il est possible que la grande sécheresse de l’été 2022 ait joué un rôle dans le développement de ce processus. S’approcher de l’abrupt est dangereux. En 1 h 1/2 d’exploration, une fissure à 10-15 cm du bord a doublé de largeur et une autre (au niveau de l’alignement de cailloux) est apparue. La position du bord continue de reculer et, à assez court terme, la majeure partie du fond plat de l’aven risque de disparaître dans le trou. L’accès au fond (sentiers de descente) a été interdit par arrêté municipal. Des barrières et des rubalises ont été mises en place au départ des sentiers d’accès. »

Source : France Bleu

J’ai eu la grande chance de pouvoir accéder jusqu’au bord du nouveau gouffre une semaine après sa formation, en compagnie de Michel Wienin, responsable de l’étude à venir du gouffre, et qui venait y prélever l’eau du fond du gouffre à l’aide d’une bouteille suspendu au bout d’un fil, ainsi que de mesurer le taux de radioactivité.

En effet, les deux principaux problèmes concernant l’atmosphère des cavités naturelles sont le gaz carbonique et le radon. Pour le premier, nous savions qu’il n’y en avait pas ou très peu, car un spéléologue de l’association était déjà descendu jusqu’à l’eau sans en rencontrer. Pour le radon, le remplissage limoneux est formé d’alluvions en majeure partie issus des micaschistes cévenols qui contiennent des traces d’uranium alors que le calcaire blanc urgonien en est exempt. Michel Wienin a donc vérifié que la radioactivité locale n’était pas amplifiée par un effet de piège et que du radon n’aurait débordé sur le fond plat où nous étions.

Les abords du gouffre sont impressionnants par leur largeur, par le nombre de fissures apparaissant en bordure du gouffre et par les bruits de chute des pierres tombant au fond du gouffre, et prouvant l’instabilité du site.

Une belle image de ce nouveau gouffre (Thierry Aubé)pour admirer l’importance de l’effondrement. Ce gouffre peut encore s’agrandir dans un futur proche.

Remerciements et bibliographie

Maurin Y. et Wienin M. Le gouffre des Espélunques à Dions (Gard), Nîmes, Lacour, 1992.

Je remercie vivement Michel Wienin pour la visite et les explications sur la géologie de ce gouffre ainsi que Thierry Aubé pour les photos prises par drone

Article très intéressant merci

On ne nous dit pas clairement où est passée la masse qui s’est effondrée.

L’aven nouvellement formé se trouve au fond du goufre de l’Espélugues

Le sous tirage à était progressif, sur plusieurs mois ou plusieurs années, accéléré par des variations climatiques récentes et aidé en cela des percolation, le long des parois qui peu être asimilé à un phénomène de solifluxtion. Le résiduel était insignifiant lors de l’effondrement et n’a pas était mesuré dans les 3 m d’eau au fond de la dépression, sachant qu’on ai en dessous du Gardon actuel et dans la partie du Gardon souterrain.

merci pour ces précisions !

Très curieux, ce phénomène. Mais la plupart des photos n’apparaissent pas ???

Les photos sont elles tombées au fond du gouffre ? Reportage très intéressant.

j’ai refait le reportage, j’espère que maintenant c’est plus clair ! merci de votre remarque