Les Cévennes forment un monde à part par l’étendue de ses forêts ensauvagées constituées d’une espèce non indigène, le châtaignier. Mais cette espèce pourra-t-elle subsister à long terme dans un tel contexte ? Ou sera-t-elle éliminée par les chênaies qui reviennent en force ?

Les Cévennes, une entité à part dans le Massif Central

Les Cévennes se situent à l’extrémité sud est du Massif Central. La définition actuellement retenue par l’explorateur et spéléologue Martel est la suivante : la « région Cévennes » correspond aux massifs schisteux et granitiques, situés entre le Mont Lozère (1699m) au nord et le Mont Aigoual (1565m) au sud ouest.

Le socle des schistes et granites (qui caractérisent ici le socle hercynien) forme un relief disséqué avec crêtes étroites et vallées profondément ravinées, notamment par la violence des orages d’intersaison (orages dits cévenols, susceptibles de générer des crues de type torrentiel). Les Cévennes incluent aussi quelques bassins houillers.

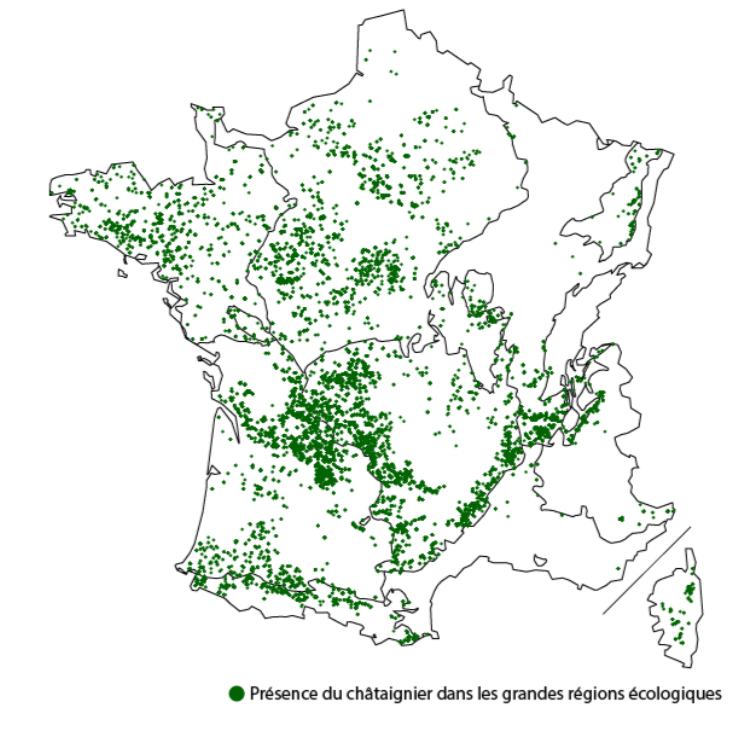

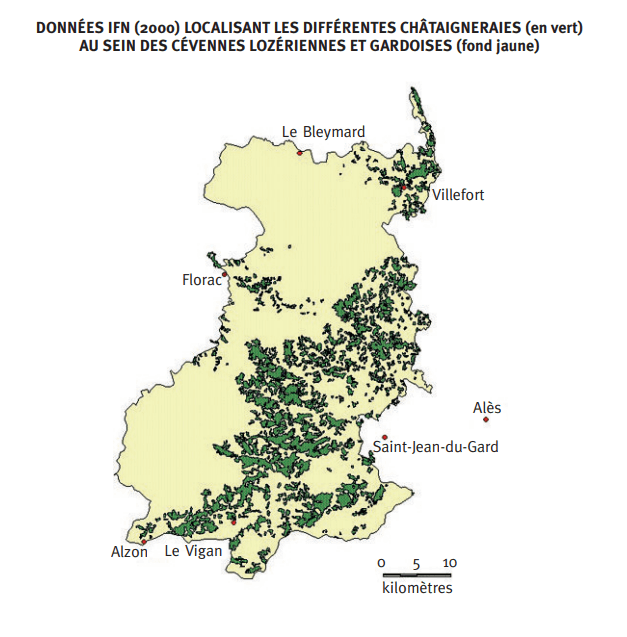

La situation des châtaigneraies

Les Cévennes sont très favorables à la culture du châtaignier, espèce thermophile exigeant un haut degré d’humidité. Les températures moyennes à l’année sont de 14°C (de 4°C en janvier à 24°C en août), et il pleut 1284mm sur l’année, avec un minimum de 70mm en août et un maximum de 165mm en novembre. Les sols acides conviennent également à cette espèce qui évite le calcaire.

La superficie de ces châtaigneraies monoculturales cévenoles était au XVIIIe siècle évaluée à 60 000 – 80 000 ha. En France, la totalité de ces cultures est 750 000 ha dont 340 000 en culture pure.

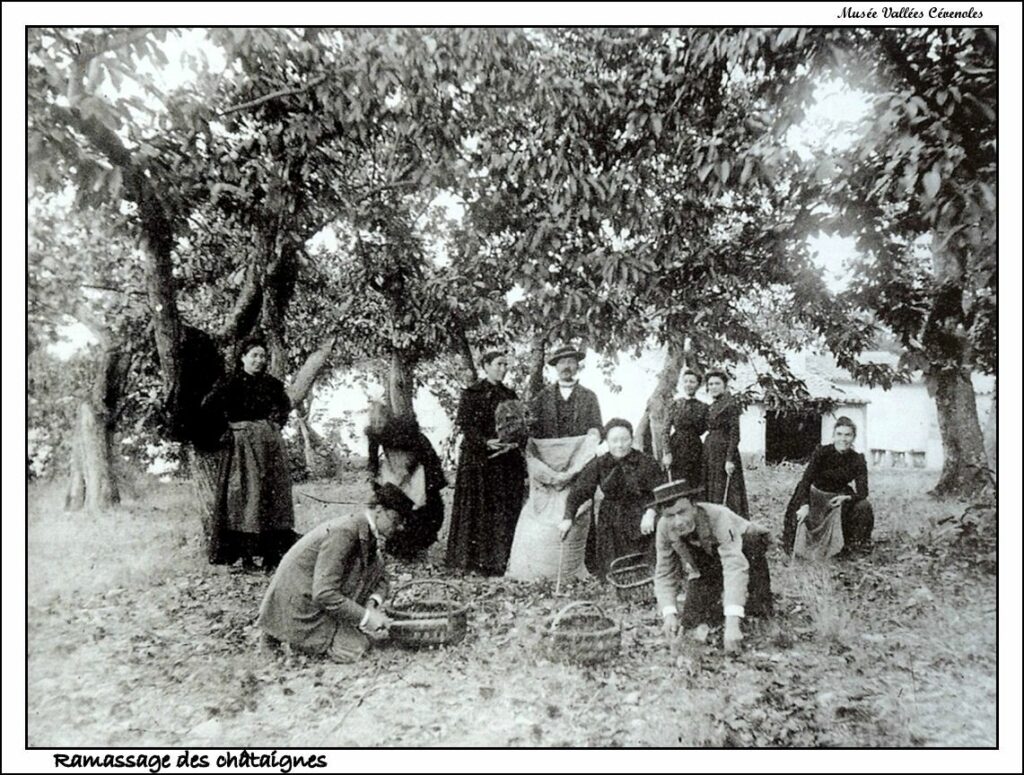

Ci-dessous : paysages de châtaigneraies cévenoles

Le châtaignier, une histoire naturelle complexe

C’est un arbre à feuilles caduques, atteignant 30 à 35m à l’âge adulte, et pouvant vivre jusqu’à 500 ans. L’espèce est donc capable d’occuper les étages supérieurs des forêts.

Ci-dessous: photo 1: châtaignier Prats du Périgord (Dordogne), 300 ans (Arboretic.com photo Internet). Photo 2: gros châtaignier dans une friche à Vialas Cévennes, Lozère; photo 3 très gros châtaignier dans les Cévennes ardéchoises, près du château de Chastanet, Valgorge.

Ses fleurs sont soit mâles soit femelles mais ne peuvent pas s’autoféconder sur le même individu. Elles se développent de fin juin à juillet. Les fleurs mâles produisent un pollen abondant. Les fleurs femelles sont pollinisées par le pollen d’autres individus, qui s’y dépose par le vent ou les insectes. Mais le châtaignier est également doué d’une grande capacité de reproduction végétative. Les animaux comme les ours et les sangliers, ainsi que les humains, contribuent à la dispersion des graines.

Ci-dessous le fruit du châtaignier dans une capsule épineuse, qu’on appelle bogue

Le châtaignier ne se développe que dans les sols acides et profonds. Son optimum est le climat tempéré chaud, avec une température moyenne de plus de 10°C durant 6 mois mais aussi humides (entre 600 et 800 mm par an). Sa sensibilité aux gels tardifs au printemps le rend peu apte à vivre en climat continental. Les semis en particulier craignent les périodes sèches durant l’été.

Les stratégies de vie du châtaignier sont complexes: il s’agit d’une espèce à longue durée de vie (plusieurs siècles) ce qui le classe comme les espèces des fins de successions forestières, vivant dans les canopées des vieilles forêts. Mais il lui faut de la lumière et peu de concurrents naturels quand il est jeune. Sa seule stratégie est alors de pousser vite dans des trouées où la lumière est suffisante, mais il reste naturellemùent rare, car les compétiteurs sont nombreux. D’autres espèces pionnières comme les peupliers ou les saules,, le concurrencent dans les trouées à ambiance humide. En ambiance plus sèche , ce sont les petits fruitiers (famille des Rosacées) qui prennent la place. Par ailleurs, les fruits du châtaignier ne mûrissent plus en automne quand l’ensoleillement et la température ont diminué, ce qui est le cas notamment dans les zones d’altitude où il est en limite climatique. Il possède cependant une adaptation particulière : le développement des branches latérales est plus important que celui de l’axe quand l’arbre grandit, ce qui permet la maturation des fruits internes et donne parfois, vu d’avion, un aspect « en couronne » ou « en baba au rhum » )

Dans les milieux forestiers naturels matures, où les trouées sont rares et souvent petites, il est donc naturellement rare.

Dans l’aire naturelle du châtaignier, notamment dans le Caucase entre 20 et 1400 m, Castanea sativa se trouve dans les forêts à charme (Carpinus betulus), chênes (Quercus spp.), érables (Acer spp.), hêtre (Fagus orientalis). Il y pénètre par des trouées, atteint la canopée grâce à sa croissance rapide, et s’y maintient durant des siècles. Il semblerait donc dans ce cas que les jeunes châtaigniers soient plus compétitifs que les variétés cultivées d’âge similaire. En revanche, le châtaignier caucasien ne supporte pas mieux la concurrence d’autres arbres dans la canopée, lorsque leur feuillage leur fait de l’ombre, que les variétés cultivées. Dans les deux cas, l’arbre dépérit. mais n’oublions pas que le châtaignier est sujet à des attaques de pathogènes qui peuvent l’affaiblir.

Sensible à la concurrence végétale, le châtaignier s’en défend par une accumulation de litière importante à l’automne. Cette litière est riche en tanins et autres composés phénoliques, qui sont susceptibles d’inhiber la germination des graines et le développement racinaire d’autres espèces concurrentes. Le châtaignier développe aussi un feuillage dense dans sa couronne, ce qui réduit la luminosité au sol, limitant la croissance d’autres espèces.

Ci-dessous: photo 1: canopée de la forêt de Batsara, Est de la Géorgie, incluant ici un if et un châtaignier. Photo 2: tronc d’un très vieux châtaignier, ouest de la Géorgie, forêt de Colchide (auteur: Monika Dering)

Le châtaignier est aussi un bon colonisateur de milieux ouverts. Cette aptitude à la colonisation se retrouve chez les variétés cultivées, qui actuellement s’ensauvagent dans les Cévennes.

Ci-dessous : les châtaigniers colonisent par leurs semis les fissures et les failles

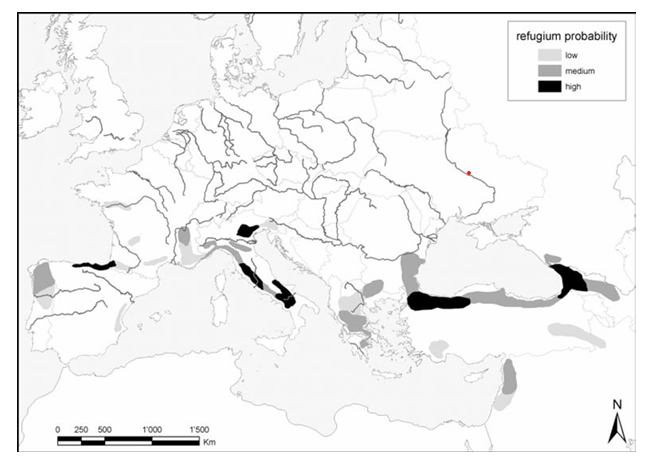

Les zones refuge durant les périodes glaciaires

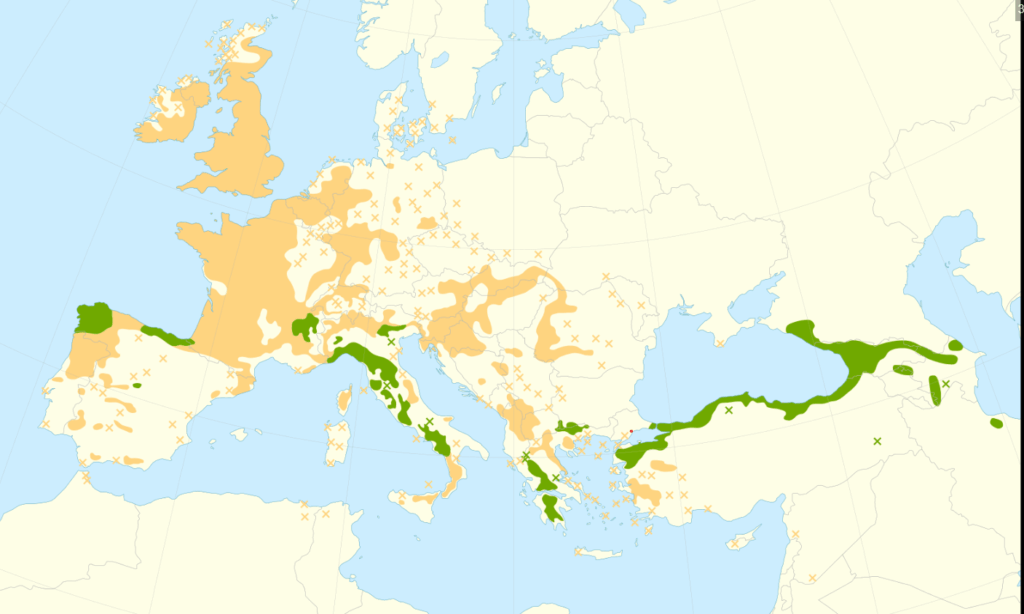

Le châtaignier disparait lors des périodes glaciaires, sauf autour de la Mer Noire et Mer Caspienne, ce qui explique leur présence à l’état sauvage dans ces régions encore actuellement ! C’est dans ces sites que l’histoire du châtaignier est la plus longue : plusieurs centaines de milliers d’années ! Cela explique aussi leur grande diversité génétique actuelle, à la différence des châtaigneraies plantées.

Il a existé également quelques sites refuge autour du bassin méditerranéen (zones en noir dans la carte ci-dessous). Sur cette carte, on voit des zones en gris. Ce pourrait être éventuellement d’autres sites de repli pour le châtaignier durant les glaciations, ou alors des zones de colonisation précoces au cours de l’Holocène, liées à une colonisation « passive » . En d’autres termes, le châtaignier en tant que pionnier, aurait suivi les défrichements occasionnés par l’homme.

Une longue histoire de domestication

L’histoire de la domestication débute par le scénario suivant :

- une expansion après la dernière glaciation, à partir de la région orientale de la Turquie, où s’étendaient des forêts naturelles à châtaignier en connexion avec celles de Géorgie, et ce depuis des dizaines de milliers d’années.

- L’homme a ensuite planté ces arbres et les a domestiqués vers 1500 av. J.C., non à l’Ouest, mais à l’Est de la Turquie.

- A partir de 200 ans av. J.C., ces taxons cultivés ont été transportés par l’homme vers la Grèce et le reste du bassin méditerranéen.

- Les Romains ont tout d’abord cultivé le châtaigner en Italie, puis ont propagé sa culture dans tout l’Empire romain.Une belle preuve du rôle des romains dans la diffusion de cette espèce est le fait que son nom dérive du latin castanea dans toutes les langues d’Europe, du portugais au russe, et du bassin méditerranéen, y compris le basque (Gaztan), le breton, l’albanais… mais aussi le turc, l’arabe et même l’allemand ! L’emploi conservé en occitan du terme de castanet (sud) / chastanet (nord) indique la présence de plantations dès le haut Moyen-âge. Plus tard, le suffixe collectif –etum se confond avec le suffixe diminutif -ettum et est remplacé par le féminin –eta qui donne –eda en occitan et -ède en français (pinède etc.).

La culture du châtaignier a été particulièrement florissante sous des climats proches de celui de la Transcaucasie: un climat chaud et humide durant l’été et des hivers doux. Et également sur sols siliceux. En Europe, ces sites se trouvent entre 300 et 600m voire au-delà autour du bassin méditerranéen. La monoculture du châtaignier (en taillis ou en vergers) y a été poussée dans ses limites écologiques durant la fin du Moyen Âge, à un point tel que toute forêt naturelle a disparu. Les Cévennes sont sans doute les montagnes les plus anthropisées de France !

En vert, aire naturelle du châtaignier au début de l’Holocène, proche des zones refuges. En orange, aire actuelle du châtaignier par des introductions multiples pour sa culture.

La culture du châtaignier dans les Cévennes

Dans les Cévennes, l’implantation des prieurés monastiques débute à l’époque carolingienne mais ne se développe systématiquement qu’au Xe siècle. A cette époque, le châtaignier est présent mais secondaire par rapport aux cultures au sol (les droits et taxes féodaux sont payés en grain et pas en châtaignes). Les religieux ont joué un rôle non négligeable dans sa diffusion mais ce ne sont pas eux quoi ont tout planté ! Le basculement entre la polyculture médiévale et la monoculture castanéicole moderne est centrée sur le XVIe siècle avec l’apparition de la technique de conservation par séchage à la fumée (clédage).

Le châtaignier, qu’on nomme alors ‘«l’ arbre à pain » ou « arbre nourricier » devient l’espèce emblématique de toute la région, en raison de son implantation massive et ses usages multiples. Ces expressions datent seulement du XIXe siècle et sont d’origine littéraire et savante. Elles n’ont jamais été utilisées communément par la population. Aujourd’hui elles sont essentiellement écrites ou emplyées par les syncidats d’initiative.

Grâce à ses qualités nutritives, la châtaigne a aussi évité aux populations toujours plus nombreuses des Cévennes les famines qui affectaient les autres régions de France. La châtaigne est devenue l’âme du territoire.

Mais pour maintenir de telles cultures, le travail de l’homme est fondamental. L’homme élimine les concurrents naturels de ces forêts cultivées (chêne, sorbier, érables), lui permettant de pousser en lumière. Il coupe aussi les branches attaquées par les pathogènes, il prépare des terrains plats à partir des pentes fortes pour conserver le sol et l’eau.Ces châtaigniers étaient aussi régulièrement recépés, ce qui allonge encore leur durée de vie.

Ci-dessous : une vieille châtaigneraie remarquable dans le hameau « Le Tronc », sur la commune de Pont-de-Montvert- Sud-du-Mont Lozère, qui a absorbé l’ancienne commune de St Maurice de Ventalon. Les photos n° 2 et 3 montrent l’exemplaire le plus gros de la Lozère, suite à de multiples tailles. On peut même s’y tenir à l’intérieur ! L’usage des vieux troncs creux de châtaigniers en tant que cachette est une pratique largement attestée par la mémoire populaire pour la guerre des camisards.

« le Tronc », il se situe sur la commune de « Pont-de-Montvert – Sud-du-Mont-Lozère », qui a absorbé l’ancienne commune de Saint-Maurice-de-Ventalon ».

Le déclin des châtaigneraies a plusieurs causes : le terrible hiver de 1709 qui décima une grande partie des châtaigneraies, qu’on a alors remplacées par la culture des mûriers dont se nourrissent les larves qui fabriquent de la soie; l’exploitation des mines, qui détournent les hommes de l’entretien des plantations, puis l’exode rural.

Ci-dessous : on rencontre parfois des « clèdes » en ruine dans les anciennes châtaignieraies. Ce sont des constructions en schiste, servant à stocker et sécher les châtaignes. Clède est la francisation de l’occitan cleda = claie, à cause du plancher en clayonnage pour laisser passer la fumée de séchage qui sortait ensuite entre les « lauzes » (écailles de schiste) irrégulières du toit ; leur fonction se limitait au séchage ; la conservation nécessitait un espace inaccessible aux rongeurs !

La maladie de l’encre (Oomycète; Phytophthora cambivora) par exemple, apparait vers 1870. D’autres maladies d’origine exotique affectent aussi le châtaignier. Suite à ces évolutions économiques, les châtaigneraies subissent différents destins. Certaines sont coupées (années 1950-1960) pour vendre le bois riche en tanins, d’autres très nombreuses sont abandonnées. L’exploitation du bois pour le tanin commence en 1847 (Usine Ausset et Hermet à Génolhac), connaît un maximum autour de 1900-1920 et dure jusque vers 1960.

Au XIXe siècle, les défrichements ont aussi été nombreux (carte 1). Les forêts sont revenues avec l’exode rural, incluant un autre exotique, le pin maritime. (Fig. 2)

Les châtaigneraies ensauvagées

Le châtaignier est capable de coexister avec d’autres espèces feuillues, comme on peut le voir dans les forêts naturelles de Géorgie. Mais est-ce le cas des variétés ensauvagées ? Plusieurs cas semblent se dessiner dans les châtaigneraies abandonnées depuis plusieurs décennies.

Ci-dessous: une châtaigneraie abandonnée depuis plusieurs décennies : les sous-étages ne sont pas envahis par d’autres espèces. Dans la photo 2, de jeunes châtaigniers ont même envahi une trouée.

La situation actuelle de ces forêts nouvelles est toutefois trop récente pour qu’on puisse évaluer précisément le devenir des châtaigniers. On observe actuellement différentes situations: des morts rapides de châtaigniers avec envahissement d’autres espèces d’arbres, mais aussi des arbres résistants aux maladies plus longtemps, et empêchant la pénétration des arbres concurrents.

Les raisons sont à rechercher dans les caractéristiques des stations. Seules celles qui accumulent les facteurs favorables permettent une meilleure survie aux châtaigniers : sols profonds, humidité constante, altitude qui limite les maladies, culture sur verger.

Les maladies favorisent l’envahissement des châtaigneraies dans les situations les moins favorables

Les individus touchés en premier par ces maladies sont ceux qui ont été plantés dans des situations de stress. Les attaques de pathogènes s’attaquent aux couronnes des châtaigniers, tuant peu à peu leurs branches. Pour compenser ces pertes, les individus activent des bourgeons dormants à la base des troncs et forment de nombreux rejets.

Mais la perte de biomasse associée à l’énergie dépensée pour faire des rejets affaiblit l’arbre, qui doit en plus lutter contre l’ombrage croissante des arbres natifs (chêne, érable, merisier) qui s’implantent et lui prennent la lumière.

Ci-dessous : châtaigniers atteints par des maladies qui détruisent peu à peu l’architecture de l’arbre. D’autres espèces se sont introduites dans les parcelles.

Ci-dessous : des exemples de forêts abandonnées depuis quelques décennies. Les châtaigniers semblent résister plus longtemps en faisant des rejets, quoique beaucoup sont morts. Cependant les autres espèces indigènes (chênes, érables… ) sont pour l’instant rares, sans doute parce que le châtaignier, qui ici a été planté dans de bonnes conditions, élimine les semis par une litière abondante et toxique, et un ombrage important.

Il y a d’autres facteurs importants : l’absence de porte-graines, en particulier pour le hêtre et les chênes caducs. Là où ils existent, la progression est visible : chênes rouvres en amont de St Privat de Vallongue, chêne vert au-dessous de 300 m (handicapé par une croissance initiale lente)… L’abondance des sangliers amateurs de châtaignes et de glands est un frein important. La dynamique du houx est en partie liée à sa non consommation par les mammifères.

Ci-dessous : photo 1 une reproduction dynamique dans une trouée, par semis ou par clonage. Photo 2: les vieux arbres abritent souvent les lierres dans les troncs creux. Photo 3: le houx est familier dans ces forêts à châtaigniers résistantes à l’invasion des chênes et érables, sans doute parce qu’il tolère bien l’ombrage.

Le châtaignier a toutefois quelques atouts : une grande longévité, de plusieurs siècles; une reproduction végétative importante; une aptitude à la colonisation dans les trouées, les bords de chemin, les crêtes de montagne… Enfin, les changements climatiques en cours peuvent le favoriser par des hausses de température si elles sont associées à des épisodes pluvieux suffisants. L’espèce, éradiquée par les glaciations, a peut-être une chance de subsister encore quelques millénaires dans les forêts laissées en libre évolution, qui vont sans doute sélectionner les écotypes les plus adaptés.

Les vieux châtaigniers, un patrimoine naturel très apprécié

En attendant une évolution future encore inconnue, ces forêts à vieux châtaigniers s’enrichissent lentement notamment en espèces devenues rares dans les cultures forestières, comme les gros insectes du bois mort (Rosalie alpine, le Scarabée pique-prune, le Grand capricorne ou le Lucane cerf-volant). Champignons, mammifères et oiseaux apprécient également la tranquillité de ces milieux. Ces forêts sont donc à protéger, et surtout à répertorier, ce à quoi s’emploient plusieurs associations de protection de la nature, des chargés de mission Natura 2000 et le Parc National des Cévennes. Le « Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles » a lancé un appel aux propriétaires de son territoire afin d’inventorier ces forêts en libre évolution et de étudier leur évolution, mais aussi pour les sensibiliser à la valeur de ces forêts et leur proposer des actions conservatoires.

Un patrimoine culturel

Les vieux châtaigniers aux formes monumentales qu’on peut admirer en forêt ou dans les villages sont répertoriés pour leur esthétique.

Ci-dessous : une vision d’artiste des vieux châtaignier de Grace Riggan

Un renouveau de la culture de la châtaigne dans les Cévennes

Depuis quelques décennies, la culture de la châtaigne est aujourd’hui en plein renouveau. Les habitants s’efforcent de revaloriser les châtaigneraies locales permet de mettre en avant un patrimoine unique, notamment en termes de variétés de châtaignes présentes.

En septembre 2020; le label AOC est attribué à la châtaigne des Cévennes. Les produits concernés sont pour l’instant au nombre de trois : les châtaignes fraîches, les fruits séchés et épluchés, et enfin, la farine.

Les fêtes de la châtaigne, très actives dans tout le sud de la France, et dans les Cévennes, sont là pour rappeler ce que les populations locales doivent à cet arbre emblématique.

En conclusion : les forêts de châtaigniers, ensauvagées ou cultivées, ne sont pas prêtes de disparaitre du territoire cévenol. La couverture forestière, qui s’est si fortement étendue depuis 200 ans, devient hautement favorable à une biodiversité en grands ongulés et au maintien du loup. Ce qui serait un plus pour ces montagnes qui ont perdu très tôt dans leur histoire les deux autres prédateurs: l’ours et le lynx. Ces grands animaux seraient pourtant indispensables pour disperser les sangliers, chevreuils et cerfs qui parcourent ces massifs.

La forêt carbonifère fossile de Champclauson, commune de la Grand’Combe, Gard

Une visite dans un site paléontologique des Cévennes m’a fait voir un autre aspect des forêts cévenoles : une forêt fossile !

Il y a 300 millions d’années, au cours du Carbonifère supérieur la région d’Alès / La Grand-Combe correspondait à une plaine d’inondation incluant des lacs. Cette plaine était traversée par des rivières divagantes, avec nombreux chenaux. Une riche végétation forestière se développait entre ces chenaux, sur un sol argilo-sableux plus ou moins marécageux En période de crues, les rivières débordaient, le niveau du lac montait, et l’eau envahissait ces forêts marécageuses.

Ces forêts étaient alors constituées par des familles primitives de fougères géantes et de fougères à graines (Ptéridospermes), aujourd’hui disparues. Une vingtaine de troncs d’arbres sont bien visibles dans la paroi d’un front d’exploitation de mine en« découverte » (= à ciel ouvert) d’un côté et d’un terril (accumulation de déblais) de l’autre.

Le plus beau spécimen que j’ai pu voir est le tronc d’un Sigillaire, un genre éteint de fougères arborescentes de l’ère Primaire. Ce végétal atteignait 30m de hauteur.Le fait qu’un stipe ait pu être ensablé et moulé sur plusieurs mètres de hauteur et la trace d’une stratification secondaire oblique correspondent à un déplacement de dune.

Photo 1: coupe dans la tranchée de bas en haut : (1) des argiles charbonneuses (grises) et du charbon plus sombre ; (2) des strates horizontales de grès où se trouve le tronc de sigillaire. Photos 2 et 3: Les marques sur la base du tronc correspondent aux cicatrices laissées par les frondes lorsqu’elles sont tombées. cf ci-dessous

Remerciements

Un grand merci à Michel Wienin et à Juan Pablo Rodriguez pour les sorties faites en leur compagnie dans les Cévennes. Je remercie également Alireza Naqinezhad (Iran), Vasil Metrereli (Géorgie), Monika Dering (Pologne) pour les discussions et données qu’ils m’ont fournies sur le châtaignier en Transcaucasie et en Iran.

Je remercie également Michel Wienin, Juan Pablo Rodriguez et Damien Saraceni pour la relecture du texte.

Références

Les travaux sur les châtaigneraies sont extrêmement nombreuses. En voici quelques unes

Boissier JM, Molines L.Une approche cartographique pour relancer la sylviculture du Châtaignier dans les Cévennes. 2021. ⟨hal-03447496⟩

Leroyer, C. (2010). Apparition et diffusion du châtaignier (Castanea sativa) en Dordogne: l’apport de la palynologie. Dehlon et al., éd, 211-224.

Krebs, P., Conedera, M., Pradella, M., Torriani, D., Felber, M., & Tinner, W. (2004). Quaternary refugia of the sweet chestnut (Castanea sativa Mill.): an extended palynological approach. Vegetation history and Archaeobotany, 13(3), 145-160.

Villani, F., Pigliucci, I., Benedettelli, S., & Cherubini, M. (1991). Genetic differentiation among Turkish chestnut (Castanea sativa Mill.) populations. Heredity, 66(1), 131-136.

J’ai 2 questions. Vous écrivez : « Dans les Cévennes, ces cultures sont le fait de l’activité monastique très dynamique dans ces montagnes » . Est-ce que vous avez des références bibliographiques sur cette activité monastique « très dynamique » ?

Deuxième question : si la diversité génétique des châtaigniers cultivés est faible quelle est l’origine de la diversité des variétés cultivées (plus d’une centaine je crois dans les Cévennes) ? Merci de votre réponse.

Bonjour

Concernant l’emprise monastique, j’ai des références, mais elles sont restées en Camargue et je suis à présent dans le nord de la France. J’y retourne en février et rajouterai les références, car vous avez raison, elles manquent !

Pour la deuxième question, il est clair que la diversité génétique des châtaigniers cultivés ne peut être aussi élevée que celle des espèces sauvages qui sont parfaitemetn adaptées à des habitats depuis des centaines de milliers d’années, alors que les châtaigniers importés par l’homme sont issus de populations sauvages limitées dans un site précis (Es de la Turquie). Ces individus dont on a fait des espèces domestiquées n’ont pas pu conserver toute la variabilité naturelle de l’espèce.

L’histoire de la domestication souligne toutefois que les variétés des châtaigniers cultivés de l’ouest de la Turquie plus proches des espèces sauvages, est plus élevée que celle des variétés de de la Grèce, comme le souligne l’article suivant

Villani, F., Pigliucci, I., Benedettelli, S., & Cherubini, M. (1991). Genetic differentiation among Turkish chestnut (Castanea sativa Mill.) populations. Heredity, 66(1), 131-136.