Les Carpates roumaines sont connues pour la beauté sauvage de leurs forêts. Ces forêts sont les témoins les plus précieux de ce qui prévalait en Europe avant les activités intensives de l’humanité au cours des derniers siècles.

J’ai pu visiter deux forêts de montagne dans ce pays, bien connues pour leur beauté et leur degré de naturalité. La dernière visite en date est celle de septembre 2025 dans la forêt séculaire de Slatioara (“Codrul secular Slătioara”) dans la région de Bucovine, effectuée en compagnie de Gabriel Duduman, ingénieur forestier et professeur associé à la faculté de foresterie de Suceava. Il y a quelques années, en 2018, j’ai effectué également une visite dans la réserve naturelle « Izvoarele Nerei » de la région de Banat, en compagnie de Florian Borlea, forestier et professeur à l’université des Sciences de la Vie King Michel I à Timisoara, membre de « The Nature Monuments Commission of the Romanian Academy » et Daniel Turcu, chercheur en écologie forestière à l’Institut national de recherche et développement forestier (INCDS).

Ces deux sites comptent parmi les grandes forêts intactes d’Europe. Elles sont incluses dans la liste du patrimoine mondial (culturel et naturel) de l’Unesco, et plus précisément comme faisant partie des hêtraies anciennes et primaires des Carpates et autres régions d’Europe. Ces forêts représentent un exemple exceptionnel de forêts tempérées complexes, à la valeur inestimable, d’une part pour ses surfaces à haute naturalité sur des surfaces très importantes, allant de 1000 à 5000 ha, et d’autre part par la diversité génétique très élevée du hêtre, qui est héritée des populations relictuelles qui se sont réfugiées dans les vallons des Carpates au cours de la dernière glaciation.

Slatioara, région de Bucovine

Cette forêt se situe sur le versant sud-est du massif de Rarau (commune de Stulpicani, département de Suceava, village de Slatioara), à une altitude comprise entre 790 et 1 353 m. Plus précisément, cette forêt s’étend sur trois grands sommets parallèles : Bâtca Neagră, Bâtca cu Plai et Bâtca Lesei, séparés par de profondes vallées du mont Todirescu.

La forêt séculaire de Slatioara a été déclarée réserve naturelle par la décision 248 du Conseil des ministres en 1941. Après 2006, la surface de la réserve a été agrandiee à 1064 ha, dont 19 ha de zones de pâture.

La visite de la forêt

Constituée de hêtres, sapins et épicéas, cette forêt est connue pour n’avoir subi aucune intervention humaine, du moins de mémoire d’homme. Les conditions d’accès difficiles (site protégé par des pitons rocheux et des pentes fortes) associées à une population en faible densité, sont les explications avancées par les scientifiques roumains.

Des données sur l’architecture forestière permettent de mieux évaluer la naturalité forestière. Dans ce site, ont été mesurés plus de 10 000 arbres de toutes espèces, vivants et morts, sur toute la surface de la forêt. Ces résultats ont permis d’évaluer la hauteur des épicéas (jusqu’à 56m), des sapins (jusqu’à 51 m) et le hêtre (43 m). Ces dimensions sont exceptionnelles pour les forêts d’Europe, du moins à de telles densités.

Ci-dessous : multiples aspects de la forêt séculaire de Slatioara, avec gros épicéas, hêtres et sapins. La quantité de bois mort est considérable, en raison du grand âge des arbres, des pentes et des tempêtes. Sur la dernière photo, on voit qu’un orme de montagne a réussi à germer sur un tronc mort ! Les ormes sont rares dans ces forêts, en raison de l’ombrage et de la maladie de la graphiose.

Ci-dessous : les champignons vivant sur les arbres morts (photos et 3) flamboient à l’automne. Au centre, un magnifique myxomycète jaune vif.

Les âges les plus avancés de ces arbres n’ont pas été encore estimés. Mais d’autres sites des Carpates, proches de celui de Slatioara, ont été étudiés sur ce point, donnant des résultats intéressants. Ainsi, la hêtraie primaire de Boia Mica comprend des hêtres dont la plupart ont entre 400 et 500 ans. A l’échelle de la forêt, la moyenne d’âge sur 225 arbres est d’environ 191 ans (source Remote association, forêts Boia Mica). Ce site montre aussi le processus en cours de destruction de ces vieilles forêts roumaines.

Dans la forêt de Slatioara, les ifs sont rares et localisés. Selon Gabriel Duduman, scientifique de l’université de Suceava, et qui nous accompagnait, le climat est la cause principale de cette grande rareté. On ne peut toutefois pas exclure que l’homme y soit venu les siècles passés pour récupérer ce bois précieux, connu pour fabriquer des icônes.

Le site comprend des ours, des lynx et des loups. Leurs densités ne sont pas connues, mais nous avons pu observer des indices évidents de la présence d’ours et de loups lors de nos randonnées.

Ci-dessous : photo 1 : crotte d’ours le long d’un de ses sentiers. Photo 2: crotte de loup (ou de lynx ?) fraîche. Photo 3: signalisation de la présence de lynx. Les cerfs sont également bien présents, de même que les sangliers et les chevreuils.

Nous sommes également montés sur le mont Rarau proche : ce piton rocheux calcaire surgit au-dessus des forêts, à 1600m. Il est colonisé par l’épicéa, seule espèce à survivre à cette altitude.

Une vie rurale

En route vers la modernité, particulièrement avancée dans les grandes villes, la Roumanie a cependant gardé quelques unes de leurs traditions dans ses villages, comme ici à Slatioara, avec des formes typiques des meules de foin, des maisons en bois.

L’usage des chevaux reste apparemment très répandu pour toutes sortes d’usages…

Toutefois, interdit de faire passer les charrettes sur les grandes routes !

La réserve naturelle de Tudora

La réserve forestière de Tudora a pu conserver une petite population d’ifs est située au pied nord-ouest du Dealul Mare-Tudora (Dealul Bobeica), à une altitude de 550 m. La zone naturelle couvre une superficie de 117,60 ha et comprend des forêts de feuillus, dans lesquelles pousse l’if (Taxus baccata). Les arbres restent en sous-étages et de taille modeste.

Nera, région de Banat

La réserve naturelle scientifique « Izvoarele Nerei » est située dans les parties supérieures de la rivière Néra, sur les pentes sud des montagnes Semenic, entre 580 et 1446m d’altitude. Ce site fait partie du parc national « Semenic – Cheile Carasului” qui couvre 36 200 ha.

La réserve forestière occupe 5260 ha, dont 4772 ha de réserve stricte, où aucune intervention humaine n’est permise depuis 1975. Cette forêt est considérée comme la mieux préservée des Carpates, en termes de surface intacte et de continuité dans la fermeture de la voûte forestière. C’est une forêt presque exclusivement dominée par le hêtre, incluant seulement quelques sapins, ormes, et érable sycomore. L’if y est absent, mais présent dans des zones proches.

Ci-dessous: situation géographique de la forêt de Néra et biodiversité associée

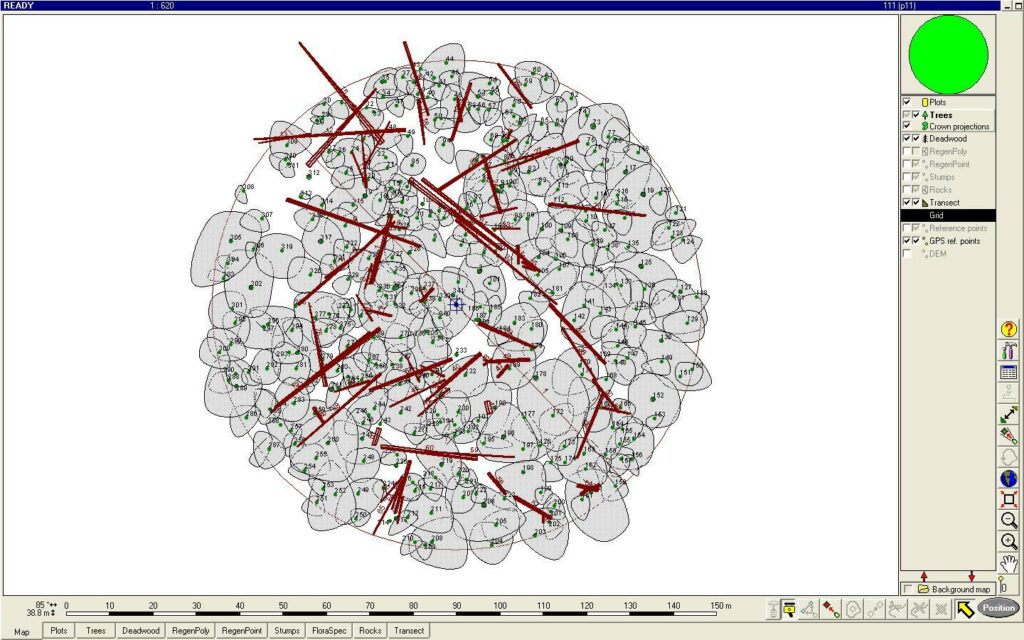

Cette forêt a fait l’objet de recherches nombreuses et variées notamment sur l’architecture forestière. Ci-dessous, ce graphique indique les surfaces couvertes par les couronnes des hêtres (les ronds) et les arbres tombés au sol, démontrant d’une part une canopée dense et continue et l’importance de la mortalité. Source Daniel Turcu

En 2018, nous avons carotté des arbres afin d’évaluer leur âge et leur croissance.

Ci-dessous: Florian Borlea et Daniel Turcu carottant certains arbres afin d’en évaluer l’âge et la croissance

Les arbres de la canopée atteignent des tailles supérieures à 50m pour des diamètres autour de 1m30 en moyenne. La biomasse totale est estimée à 1200 m3/ha. Des carottages effectués dans des arbres au sein d’une même parcelle indiquent que les arbres formant la canopée peuvent avoir les mêmes âges, voire des âges inférieurs aux hêtres vivotant dans les sous-étages, et dont les diamètres sont bien moindres (entre 36 et 76 cm de diamètre). Les hêtres vivant en ombre dense, et qui ne dépassent pas 1m, peuvent atteindre les 100 ans !

Ci-dessous : hêtre de petites dimensions, âgé de 386 ans. Photo 2:hêtre de la canopée, âgé de 355 ans. Photo 3: Daniel Turcu montre avec ses doigts le nombre de siècles de ce hêtre, qui a 477 ans ! On remarque donc que les diamètres et les hauteurs ne sont guère liées dans ces forêts où les arbres peuvent attendre longtemps à l’ombre de leurs aînés.

Les arbres morts totalisent 6% du nombre total d’arbres (environ 23 arbres par ha). La mortalité s’explique par plusieurs facteurs : une déstabilisation liée à leur taille, lors de tempêtes; leur chute entraîne alors la chute des arbres voisins ; la pente forte peut également déstabiliser les arbres, de même que lorsque le sol est très superficiel (présence de rochers).

D’autres arbres peuvent être morts de maladie. Mais dans ce cas, la mort est très lente, et touche les arbres âgés. Ci-dessous : photo 1 un hêtre de la canopée atteint d’une maladie qui lui fait grossir la base du tronc. Il est dévoré par les champignons, mais encore vivant. Photo 2: le seul orme connu de la réserve. IL est mort à 400 ans.

Photo ci-dessous :très en aval de la forêt, on y voit deux parties d’un même ruisseau se rejoignant ici à une petite confluence. Le ruisseau à droite à eaux claires provient de la forêt dense, celui plus en arrière à eaux troubles d’un ruisseau qui a traversé une coupe forestière. Les sols ne sont plus protégés par l’architecture dense de la forêt et ruissellent dans les vallées.

Des usages anciens enfouis dans le cœur des arbres et dans le sol

Qualifier une forêt de primaire suppose qu’elle évolue sous la seule force des éléments naturels, et que les activités humaines y ont été de tous temps extensifs. Lorsque les usages sont anciens et que la dynamique forestière y est totalement libre depuis un temps dépassant le siècle, l’empreinte anthropique s’atténue, voire disparaît. Il faut alors s’aider des données historiques, de l’étude des cernes prélevés par carottage dans certains arbres, ou d’analyses de sol.

L’historique de la forêt de Néra indique qu’elle a servi de refuge à la population locale lors de l’invasion turque dans le passé. Un pastoralisme saisonnier existait aussi au fond des vallées, jusqu’à 800m d’altitude, jusqu’au milieu du XXe siècle, incluant les porcs qui se nourrissaient de glands. Pour les scientifiques, la partie la plus élevée et la plus éloignée des villages est restée intacte de toute activité humaine. Toutefois, il est curieux que le hêtre ait pris une dominance quasi absolue dans le paysage de Néra, que certaines espèces y soient rares ou absentes. Il est ainsi surprenant que les trois conifères (épicéa, sapin et if) soient ou très rares, ou absents alors qu’ils sont présents dans d’autres forêts proches.

Deux techniques ont été employées pour la forêt de Néra qui ont permis de déceler l’empreinte humaine du passé, la dendrochronologie (ou étude des variations de largeur des cernes sur un temps long), et la détection de l’empreinte chimique des sols.

Une activité pastorale locale intense

L’interprétation des carottes prélevées sur quelques gros hêtres a été faite par Patrick Gassmann. Il constate que durant près de deux siècles (plus précisément 186 ans), la jeunesse de certains de ces hêtres a été tourmentée. Plus précisément, de 1586 à 1771, un de ces hêtres, âgé de 476 ans n’avait qu’une croissance moyenne de 0,35 mm/an. C’est vraiment très lent pour une espèce comme le hêtre ! Sa théorie est la suivante : ce site a été pâturé intensivement et les hêtres qui subsistaient dans ce pâturage ont été régulièrement émondés. Dans un premier temps, l’émondage du hêtre permettait d’obtenir des feuilles et des petites branches généralement consommées au pied de l’arbre par le bétail. Dans un deuxième temps, les branches plus grosses étaient récupérées et transportées vers les lieux d’habitation pour servir de litière ou de bois de feu. Ces émondages ont commencé en 1597 alors que le hêtre avait une quarantaine d’années et qu’il mesurait à peine une dizaine de centimètre de diamètre. Pendant au minimum deux siècles, et ce jusqu’en 1770, il faut imaginer le site comme étant un pâturage boisé planté par-ci et par-là de hêtres bas et rabougris. L’émondage était systématiquement pratiqué à la fin des étés secs, quand l’herbe venait à manquer. Il servait aussi à maintenir le pâturage « ouvert ». Ces carottages laissent donc supposer que contrairement aux écrits historiques, le pastoralisme s’était étendue à quelques sommets.

A partir de 1772, les courbes de croissance des hêtres changent complètement en s’améliorant : la moyenne de croissance pour ces derniers 247 ans est de 0,80 mm/année.

Le scénario le plus probable est que le pastoralisme a été abandonné dans la zone et que la forêt (hêtraie à sapins) a lentement repris ses droits. Les carottages de ces arbres montrent également l’influence du climat, très froid au cours du Petit âge glaciaire, puis se réchauffant progressivement après 1800. La fermeture du milieu après abandon des pratiques pastorales a donc été accélérée par le réchauffement climatique.

Le premier graphique correspondent aux courbes de croissance de quelques très vieux hêtres. On voit d’une part l’influence du climat froid du Petit âge glaciaire, qui s’estompe vers la fin du XVIIIe siècle (les ovales rouges démontrent un bond dans la croissance lors du réchauffement climatique), et d’autre part les impacts des émondages anciens sur la croissance de trois hêtres (soit une chute brutale de la croissance) et ce durant plus d’un siècle. Le deuxième graphique correspond à un seul de ces trois hêtres, avec plus de détails. Source : Patrick Gassmann.

L’élimination des conifères

L’analyse de sol par spectroscopie proche infrarouge effectuée par Damien Ertlen (Université de géographie, Strasbourg) a révélé que le sol était de composition chimique proche d’une forêt mixte (conifères et feuillus) et non d’une forêt pure de feuillus.

Il est donc clair que cette forêt a subi dans le passé des transformations profondes dans sa composition naturelle, qui ont conduit à la quasi dominance du hêtre. Il peut sembler étonnant que les espèces qui en ont été éradiquées n’aient pas reconquis la hêtraie après l’abandon des pratiques pastorales et des coupes. Les raisons peuvent être le dynamisme du hêtre qui empêche l’installation de ces autres espèces, notamment celles qui exigent de la lumière (chêne, érables) la rareté des conifères dans tout le massif, ce qui limite fortement le nombre de graines et de semis. Quant à l’orme, il en a été éradiqué par une pandémie, celle de la graphiose.

Une tempête mémorable : juillet 2023

Les événements extrêmes touchent donc également les forêts à haute naturalité, en dépit d’architectures robustes. Mais la résilience de ces forêts va permettre un retour vers une canopée fermée. Une question de temps si on laisse faire les processus naturels de reconstruction forestière. Il serait essentiel que ces processus soient suivis dans le temps par les générations humaines à venir.

Les tempêtes font partie du fonctionnement forestier

Les forêts sont adaptées aux événements naturels extrêmes qui font tomber les arbres par milliers. Dans le cas de forêts de hêtres, qui dominent en Europe, la lumière passe mal, le feuillage toxique et le sol épais éliminent toute forme de vie qui a besoin de lumière et d’ions immédiatement disponibles (bouleau, orme, tilleul, sans compter de nombreuses herbacées, des champignons et bien d’autres formes de vie etc…). Un autre filtre qui empêche ces espèces de s’implanter dans la hêtraie est le feuillage de la canopée de hêtres, très dense, qui retient les pollens et les graines des espèces arrivant par les airs.

Ces forêts sont donc naturellement pauvres en espèces, sauf dans les trouées de lumière créées par la chute des arbres de la canopée. Ces trouées sont présentes partout mais restent modestes. En fait, ce sont surtout les grandes trouées de plusieurs hectares qui permettent aux espèces héliophiles de s’implanter dans la hêtraie en formations parfois denses. Aec le temps, ces petites forêts héliophiles disparaisent, englouties par la canopée des grands hêtres. Mais elles auront eu le temps de se reproduire; leurs graines seront emportées par les animaux ou par les vents pour coloniser d’autres petites trouées.

Par le jeu des trouées de différentes tailles, créées par des événements climatiques (vent, tempête) ou biotiques (sénescence et mort des gros arbres), la forêt primaire conserve donc de nombreuses espèces de tous règnes (des microorganismes, champignons, plantes, animaux) que ce soient des espèces d’ombre ou de lumière, des espèces colonisatrices ou celles des milieux plus stables.

En conclusion

La Roumanie a encore conservé de très impressionnantes forêts à haute naturalité, dont une petite partie est protégée. D’autres sites, de dimensions plus modestes, sont restés inaccessibles et ont ainsi pu conserver de très vieux arbres. Citons la forêt de Boia Mica qui comprend des hêtres très vieux, jusqu’à 5 siècles. A l’échelle de la forêt, la moyenne d’âge sur 225 arbres est d’environ 191 ans (source Remote association, forêts Boia Mica).

Mais ces petits sites sont actuellement menacés par une déforestation d’ampleur, comme le dénonce justement ce site : Destroying of Fagaras primeval forest

Il semblerait que le triste exemple des forêts surexploitées de l’Ouest de l’Europe n’ait pas convaincu à protéger ces forêts européennes orientales de l’appétit des sociétés actuelles.

Remerciements

Un grand merci à mes collègues chercheurs de Roumanie (Gabriel Duduman, Daniel Turcu, Florian Borlea) qui m’ont accompagnée dans les forêts des Carpates ces dernières années, et notamment Florian Borlea, qui m’a beaucoup aidée grâce à ses connaissances de terrain et sa compétence scientifique. Je remercie aussi mes collègues français : Patrick Gassmann, récemment décédé et à qui je rends hommage ici, et Damien Ertlen. Un grand merci aussi à Nicolas Legendre pour ses informations sur Boia Mica.