Auteurs: Annik Schnitzler et Arnaud Foltzer

Présentation du site

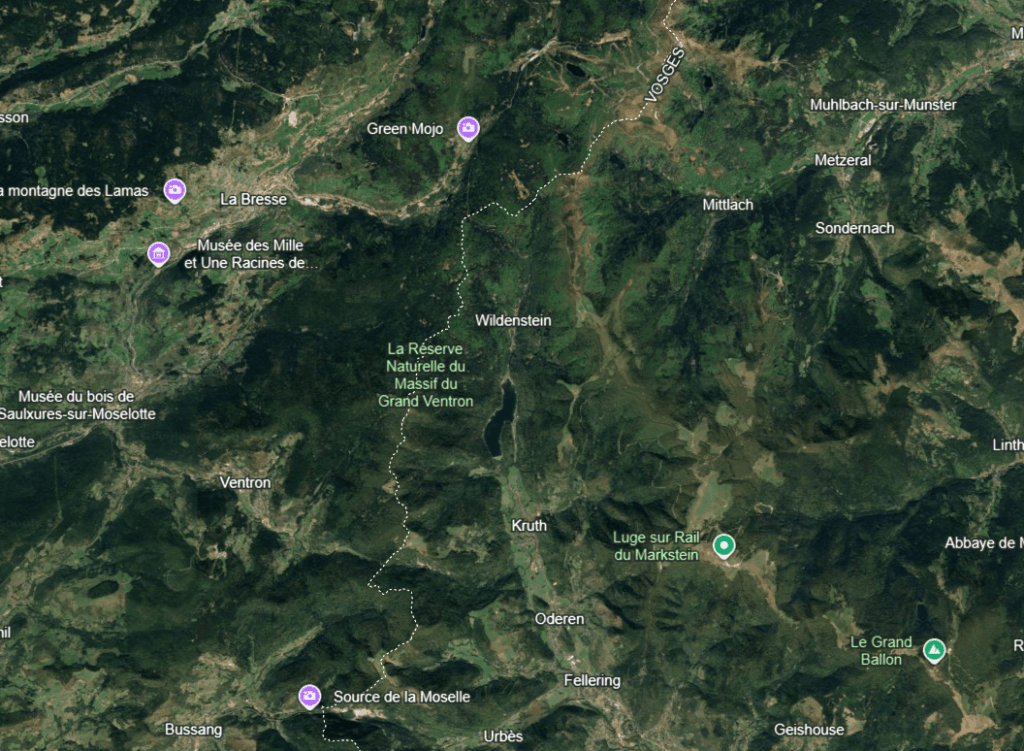

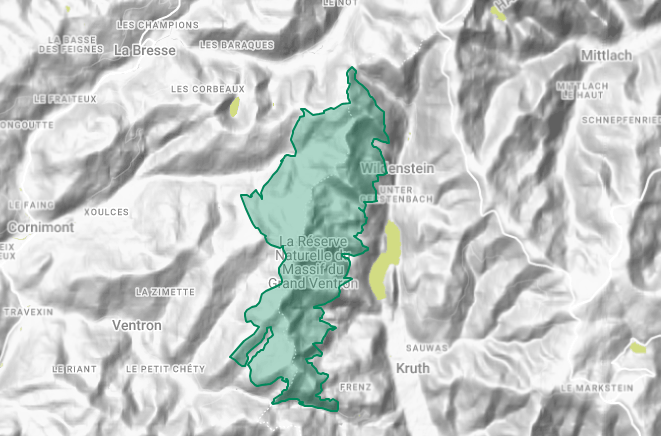

La Réserve Naturelle Nationale du massif du Grand Ventron, créée en 1989, est située de part et d’autre de la ligne de crête entre versant alsacien et lorrain, entre le col d’Oderen et le col de Bramont, entre 720 et 1204m d’altitude. Elle chevauche plusieurs territoires ceux de Fellering, Kruth et Wildenstein pour le Haut-Rhin (68) ; Cornimont et Ventron pour les Vosges (88), tous intégrés dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Sa superficie totale et de 1647 ha.

Son histoire est liée à la construction d’un barrage à la Bresse dans un site tourbeux, considéré alors comme un des plus beaux des Vosges. Au vu de l’immense perte occasionnée par cette destruction, la maire du village de Wildenstein, Geneviève Folzer (mandat :1983-2008), a demandé une compensation exemplaire en termes de surface. Grâce à son dynamisme,1647 ha ont été mis en protection, quoique la surface en forêt intégrale ne concerne que 500 ha à ce jour. Les autres parties forestières sont gérées en futaie irrégulière ; les sentiers sont réglementés et certains d’entre eux ont d’ailleurs été fermés.

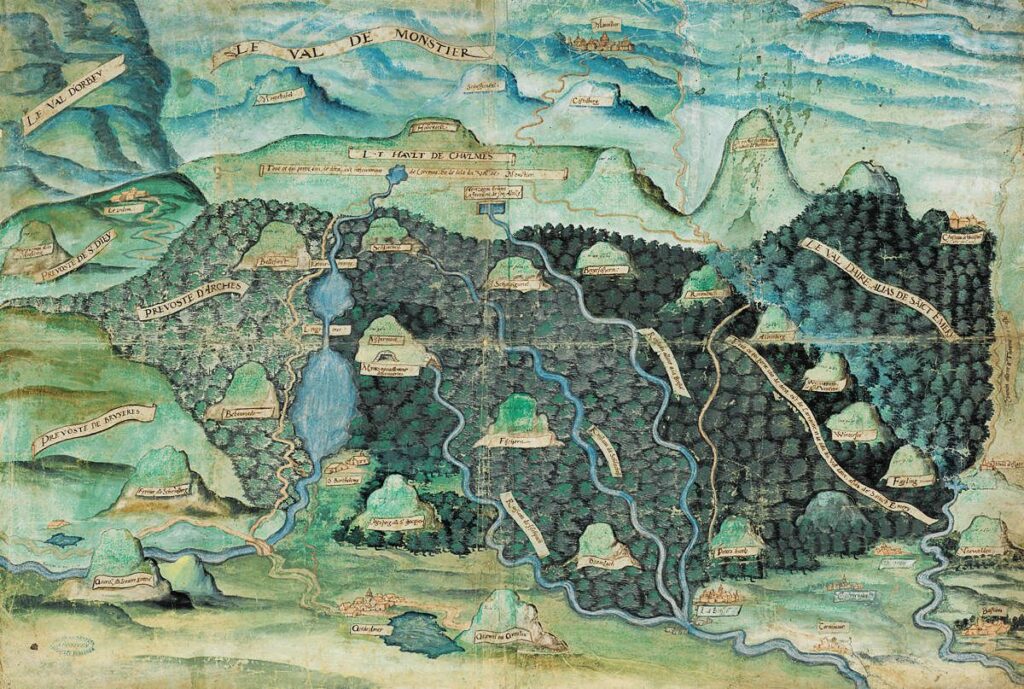

Les forêts du Grand Ventron ont été fortement impactées par l’homme jusque dans un passé récent: charbonnage, coupes et défrichements sur la crête, crête, présence ancienne de fermes aujourd’hui abandonnées, destruction de la grande faune.

Les forêts du Grand Ventron

Elles présentent des degrés de naturalité variés, en fonction de leur accessibilité aux habitants. Les forêts les mieux préservées se situent du côté alsacien, dans les parties aux pentes abruptes, riches en falaises (10 à 50m de hauteur), éboulis et gros blocs rocheux. Plus précisément, ces belles forêts se situent entre 800m (soit au-dessus des parties forestières intensivement exploitées jusqu’à la création de la réserve), et 1100-1200m (soit en-dessous des chaumes sommitales, intensivement pâturées jusque dans les années 1960). Toutefois, ces parties ne sont pas exemptes de traces anciennes d’activités parfois destructrices pour la forêt, telles que le charbonnage.

Sur la partie boisée du sommet, les indices de charbonnage se détectent encore dans le paysage, par un aplanissement du sol et des résidus de charbon -(photos ci-dessous: Arnaud Foltzer)

Le Grand Ventron : un haut lieu de nature sauvage tard dans l’histoire des Vosges

Comme toutes les parties peu accessibles des Hautes Vosges, le Grand Ventron a constitué jusqu’à ces derniers siècles un refuge pour la faune la plus fragile. C’est un des derniers sites de présence du Grand tétras dans le massif des

Vosges, avec la présence d’oiseaux de la population relictuelle documentée jusqu’en 2023.

Cette réserve naturelle accueille aussi les essais de réintroduction depuis le printemps 2024, avec 16 oiseaux lâchés, originaires de Norvège. Ce site a été choisi car il présente à ce jour le meilleur compromis entre différents critères : qualité des habitats naturels, fréquentation touristique, équilibre forêt-gibier, acceptabilité locale du projet, étendue d’habitat favorable, existence d’une aire protégée et d’une population fonctionnelle de Grand tétras jusqu’à récemment. Le suivi des oiseaux réintroduits indique une importante prédation par la martre, mais aussi un vrai potentiel de réussite avec la présence d’oiseaux sur d’anciennes places de chant en période de reproduction, trois tentatives de nidification et une dispersion des oiseaux cohérente avec ce qui est connu de la population historique.

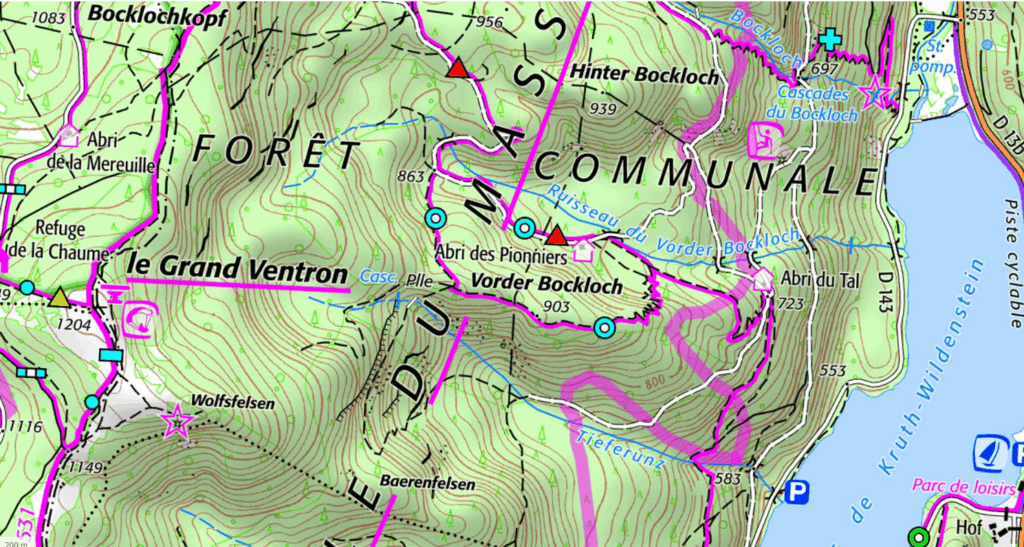

La nature sauvage du lieu se retrouve dans quelques lieux-dits hautement significatifs : Baerenfelsen (falaise de l’ours), Wolfsfelsen (falaise du loup), HinterBochloch, VordorBochloch (cirque glaciaire du bouquetin: Boch signifiant bouquetin, ce pourrait être une preuve de l’existence ancienne du bouquetin, dont l’existence est attesté dans le massif voisin de la Forêt Noire).

Les forêts

Les forêts des replats rocheux : des sapins remarquables

Ce sont des hêtraies sapinières, qui présentent des architectures imposantes grâce à l’importance de très gros sapins, dont de nombreux atteignent 40 – 45m de hauteur pour 1m à 1m50 de diamètre. Ces sapins ont sans doute plus de 200 ans. En effet, des carottages effectués dans la partie nord du Grand Ventron sur des sapins de grande taille, de diamètres ne dépassant pas 70 cm, avaient pour certains 193 à 226 ans.

L’abondance de sapins étant nés entre XVIIIe siècle et début du XIX siècle pourrait s’expliquer par l’absence de grands herbivores (cerf, chevreuil) à cette époque qui a suivi la révolution française. A cette époque de libéralisation de la chasse, les habitants s’étaient empressés d’éradiquer les herbivores sauvages, comme partout ailleurs en France. Or, les grands ongulés sont les principaux consommateurs d’aiguilles de semis et jeunes sapins, et limitent ainsi considérablement leurs densités. En l’absence d’abroutissements, les sapins ont pu coloniser rapidement les sous-étages de hêtres. Par ailleurs, le Grand Ventron n’a guère été pâturé par les animaux domestiques qui vivaient dans la chaume au-dessus de ces forêts, à la différence des forêts de la grande crête voisine.

Les forêts des éboulis

Ces éboulis sont nombreux au Grand Ventron, démontrant que l’érosion est encore très active dans les falaises. Ils s’étendent sur plusieurs dizaines à une centaine de mètres à leur base. Parsemés de gros rochers, ces éboulis sont difficiles à coloniser par les arbres en raison d’un manque de sol et de l’instabilité du milieu. Ils souffrent de chutes de rochers qui tombent parfois de la falaise, qui génèrent des architectures complexes (rampantes, ou alors avec plusieurs troncs), signes de traumatismes nombreux.

Les arbres qui colonisent les éboulis sont pour l’essentiel l’érable sycomore, qui atteint ici des dimensions spectaculaires. Mais d’autres espèces tentent d’y survivre : sapin, épicéa, orme de montagne.

Ci-dessous : trois photos d’érable sycomore sur éboulis. photo 1: l’arbre a formé plusieurs axes à sa base. Photos 2 et 3: l’arbre est tombé, et a formé des axes verticaux à partir de son tronc. Certains ont été brisés par des chutes de roches

Ci-dessous : quelques arbres fortement impactés par les chutes de blocs rocheux ou une situation difficile. Photo 1: un gros arbre est mort brisé. Photo 2 : en premier plan: un bouleau riche en axes secondaires en réponse aux conditions de stress des éboulis. On voit aussi l’importance des mousses sur les rochers, notamment en lisière. Photo 3: un bouleau est tombé en bordure d’un éboulis et a fabriqué un second tronc à partir du tronc couché

Ci-dessous : les arbres vivent en conditions instables. Photo 1: certains arbres s’écroulent, d’autres s’accrochent en multipliant les axes secondaires. Photo 2 : le tronc de ce sapin rampe sous un gros bloc avant de former un tronc droit. photo 3: un bloc rocheux a dévalé sur l’éboulis et a cassé net un gros arbre.

Au pied de la falaise : une source s’écoule à partir des fissures, mais s’enfonce au bout que quelques décimètres dans l’éboulis.

Les forêts des parois verticales des escarpements rocheux

Peut-on parler de forêt dans ce cas ? c’est en tout cas ce que proposent certains scientifiques, qui considèrent que ce sont les derniers écosystèmes vierges de la planète (Larson et al. 2000).

Les « falaises » (ou plus exactement les escarpements rocheux du Grand Ventron sont hautes de 15 à 50m, ce qui en fait des zones refuges pour de nombreuses espèces, ici à l’abri de l’herbivorie ou des coupes forestières. Mais l’espace disponible sur les falaises est réduit, se limitant aux fissures et aux replats. Les arbres y sont le plus souvent de petites dimensions car à partir d’un certain poids, ils deviennent sujets à des chutes. On y trouve surtout des buissons : rosier, sorbier des oiseleurs, petits saules.

Ci-dessous: photo 1: les herbacées colonisent les fissures dans les parties très verticales. Ici: Valeriana tripteris. Photo 2: un hêtre a colonisé un replat d’une falaise (lieu-dit Vorderbockloch). Il perd ses axes sommitaux sans doute en raison des vents. Photo 3: un hêtre a réussi à pousser dans une fissure de falaise et a atteint une grande taille.

Ci-dessous : la grande gentiane jaune (Gentiana lutea) a colonisé un replat de falaise. Ce type de milieu pourrait constituer leur habitat d’origine (cf photo ci-dessous). Actuellement, la gentiane jaune a colonisé la plupart des chaumes. Ci-dessous: deux gentianes jaunes en fleur (Photo Arnaud Foltzer)

Le rôle fondamental des carnivores pour l’équilibre dynamique des écosystèmes

La base de ces escarpements rocheux, comme dans d’autres endroits des Vosges, est un lieu de passage pour la grande faune : sanglier, chevreuil, parfois lynx. Concernant le lynx, il est curieux de constater que cette espèce utilise les mêmes couloirs de passage le long de certaines falaises, rochers, voire sentiers, sur plusieurs générations indépendantes.

La présence du lynx reste encore fragile, comme en témoigne le cas de braconnage au sein même de la réserve naturelle le 16 janvier 2020, qui n’a pas encore été expliqué à ce jour.

Rappelons l’importance dans le fonctionnement des forêts de la présence de grands carnivores, notamment pour la régulation des mésocarnivores (blaireau, renard, martre…). Ce processus de régulation limite les prédations de ces carnivores de petite taille sur les oiseaux nichant au sol, notamment le Grand Tétras.

Ci-dessous : photo 1. un lynx photographié par caméra cachée au pied d’une falaise dans la vallée voisine (Photo Arnaud Folzer). Photo 2: un blaireau dévoré probablement par un loup trouvé non loin du Ventron, sur la commune de la Bresse le premier août 2025 (Photo Gwen Fouché). Photo 3. Dans une forêt en libre évolution des Vosges du nord, ce renard a été sans doute prédaté par le lynx présent sur ce site. Il n’a en revanche pas été consommé (photo prise en 2022 par Jean Claude Génot).

Dans les forêts en bon état de conservation en effet, les interactions entre méso et grands carnivores sont fréquemment observées, ce qui permet à l’ensemble des espèces de coexister sur un même territoire. En témoignent les études publiées par Vadim Sidorovich, chercheur de l’Académie de Minsk, Belarus, dans la forêt de Naliboki. Cette forêt de 2500km² comprend en effet des guildes étoffées de mammifères et grands oiseaux (loup, lynx, ours, bison, élan, renard, blaireau, vison, loutre, castor, chien viverin, grand tétras, cigogne noire, grue cendrée, aigle pomarin…) Tout ce petit monde ne saurait vivre dans un même espace sans une régulation entre les espèces carnivores et entre herbivores et carnivores.

La chaume sommitale

Elle recouvre toute la crête du Grand Ventron. En cette journée de fin du mois d’août, les couleurs de l’automne sont déjà bien présentes. On voit çà et là une avancée spontanée des conifères à partir des arbres des falaises ou des plantations voisines.

Ci-dessous: photo 1: les conifères (épicéa ou sapin) avancent sur la lande sommitale, non pâturée depuis les années 1960. Photo 2: depuis l’arrêt des pâturages, une graminée (Deschampsia caespitosa) envahit les champs de myrtilles et d’airelles. Une réponse à un enneigement moins important, qui protégeait les myrtilles du gel ? ou aux sécheresses estivales ? Photo 3: une belle étendue d’Ericacées: coexistence de parterres de myrtille (Vaccinium myrtillus) et d’airelle (Vaccinium uliginosum) ici en fruit.

Cette chaume était habitée autrefois et a été défrichée pour y faire pâturer le bétail. Ci-dessous (photo 2) les traces à peine visibles d’une ancienne ferme.

Ci-dessous: une ancienne ferme du grand Ventron prise avant 1914. Photo 2: une ancienne ferme a disparu sous la végétation. On devine encore les fondations en arrière plan.

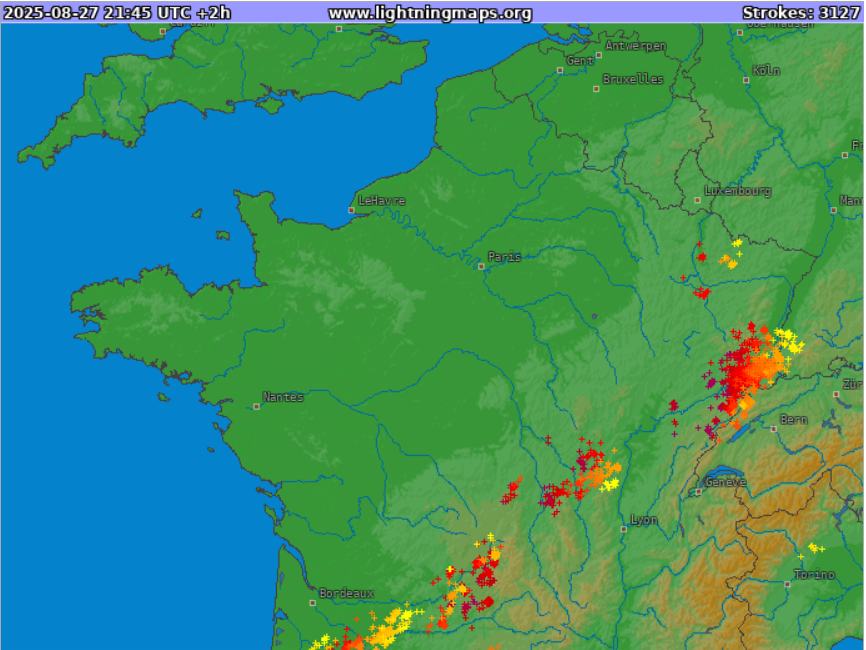

Un événement rare : observation directe d’un début d’incendie provoqué par un orage

Un incendie spontané, allumé par la foudre, s’est abattu sur un arbre mort dans une partie forestière devenu très sauvage du Ventron. Cet événement s’était produit très récemment, car l’odeur du brûlé était encore perceptible. Le sol a été brûlé sur quelques mètres carrés avant de s’arrêter, grâce à l’humidité du lieu et aux pluies accompagnant l’orage. Un gros bloc de granite a même été touché !

Ce sapin a développé un axe de grosseur impressionnante, qui a reformé un deuxième tronc suspendu au-dessus du sol. A cette altitude, les sapins subissent des stress multiples en raison des vents violents, des périodes de gel prolongés. Ci-dessous, ce gros sapin a multiplié également les axes en réponse à des stress répétés.

Que peut-on retenir de cet événement ?

Les hêtraies sapinières naturelles retiennent bien l’humidité des précipitations et des brumes, grâce à une architecture complexe riche en très gros arbres (eux mêmes remplis d’eau, et générant de l’eau par une photosynthèse active). L’ambiance humide favorise la couverture des mousses (très riches en espèces à ces altitudes), qui en retour retiennent l’eau des précipitations. Les petites tourbières qui parsèment le massif sont également des sources d’humidité. Tout cela explique que les incendies provoqués par la foudre ne s’étendent pas dans le massif.

En conclusion

Cet endroit préservé des Vosges bénéficie d’une protection déjà ancienne, qui lui a permis de conserver des caractéristiques de naturalité intéressantes. Toutefois, des efforts supplémentaires sur l’extension des surfaces en réserve intégrale pourraient améliorer de manière conséquente l’évolution forestière en cours. Une protection plus efficace contre le braconnage, non seulement dans le Ventron, mais dans tout le massif, devrait aussi permettre de protéger plus efficacement la faune la plus vulnérable des Vosges (lynx, loup). Ce territoire reste aussi fragile face aux changements climatiques à venir. L’épisode de l’incendie nous démontre en effet que les forêts naturelles, génératrices d’humidité, sont les plus aptes à prévenir de tels événements.

Bibliographie

Closset-Kopp, D., Schnitzler, A., & Aran, D. (2006). Dynamics in natural mixed-beech forest of the Upper Vosges. Biodiversity & Conservation, 15(4), 1063-1093.

Garnier E. 1994. L’homme et son milieu. Le massif du Grand Ventron à travers les âges. Université de Franche-Comté. 75 p.

Larson, D. W., Matthes, U., & Kelly, P. E. (2000, January). Cliff ecology: pattern and process in cliff ecosystems. University of Sutherland

Sidorovich V. https://www.researchgate.net/profile/Vadim-Sidorovich