Une randonnée de 8 jours en juillet 2025 proposée par Terre d’Aventure dans le parc national d’Ordesa et Mont Perdu, dans les Pyrénées côté espagnol, m’a permis de parcourir des milieux naturels somptueux par leurs paysages et leurs forêts.

Présentation du parc national d’Ordesa et Mont Perdu

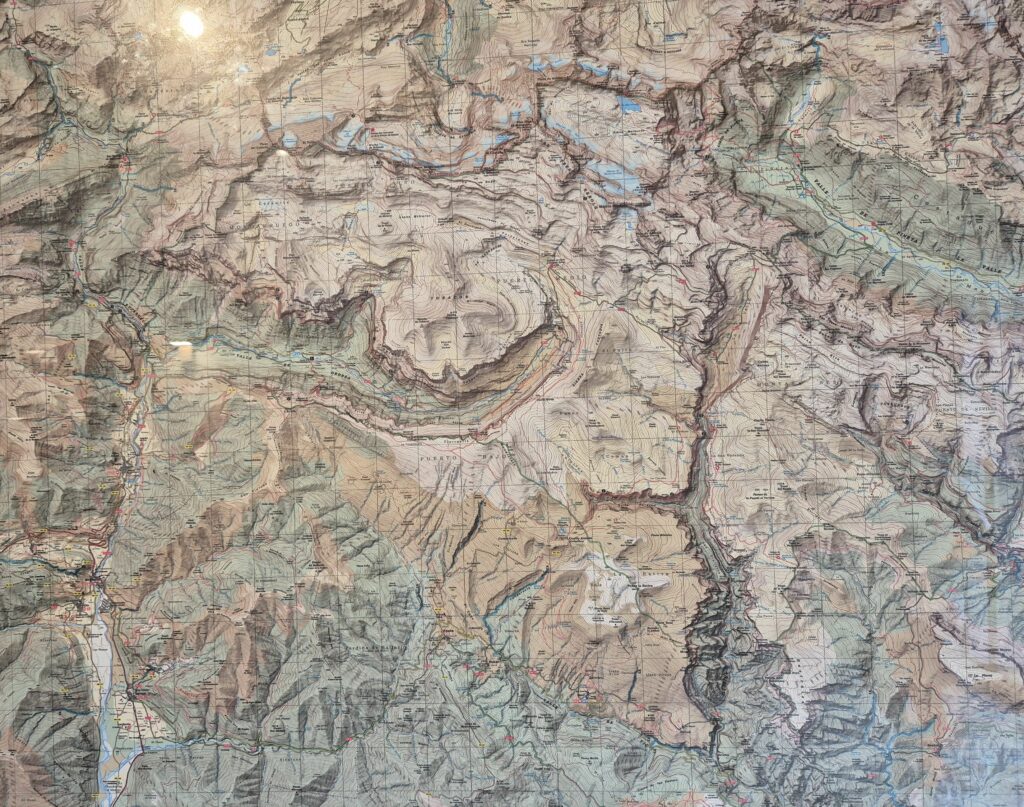

Le parc national espagnol d’Ordesa et Mont Perdu, au nord province de Huesca, dans les Pyrénées aragonaises, inclut d’impressionnantes montagnes calcaires d’âge Crétacé- Eocène, parmi lesquelles se trouvent les sommets les plus élevés des Pyrénées (d’altitude supérieure à 3000m). Les sommets les plus élevés sont ceux du massif des Trois Sœurs : le mont Perdu (3 348 m), le Cylindre (3 327 m) et le Soum de Ramond (3 260 m). (3 260 m). Ces sommets longent la crête frontière entre l’Espagne et la France, interrompus par la célèbre brèche de Roland, trouée naturelle s’ouvrant dans les falaises sur le pourtour du cirque de Gavarnie (France).

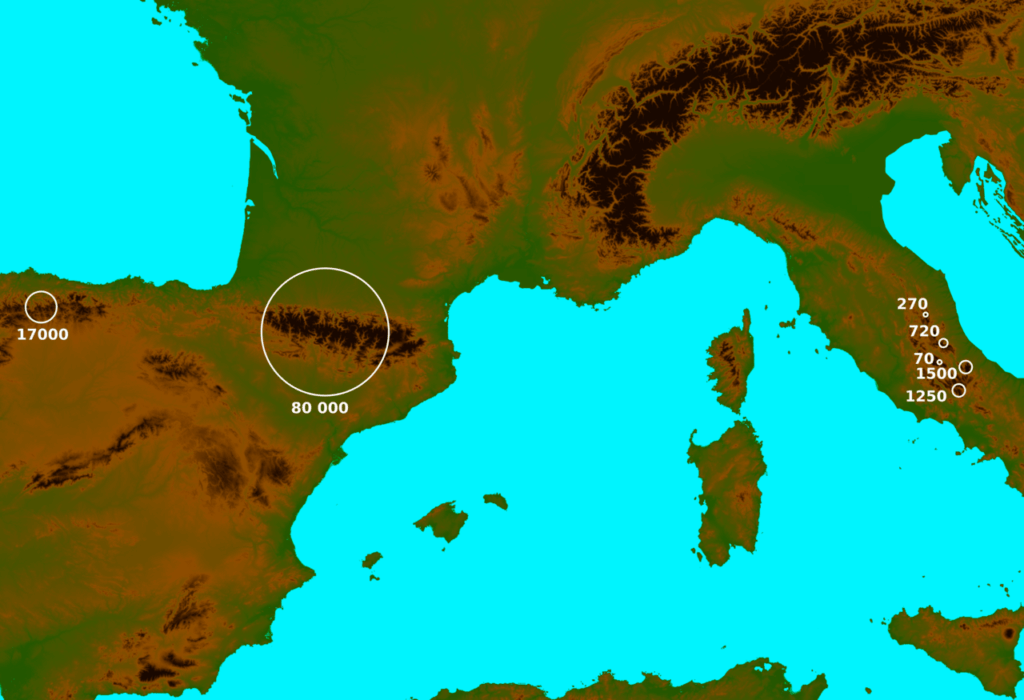

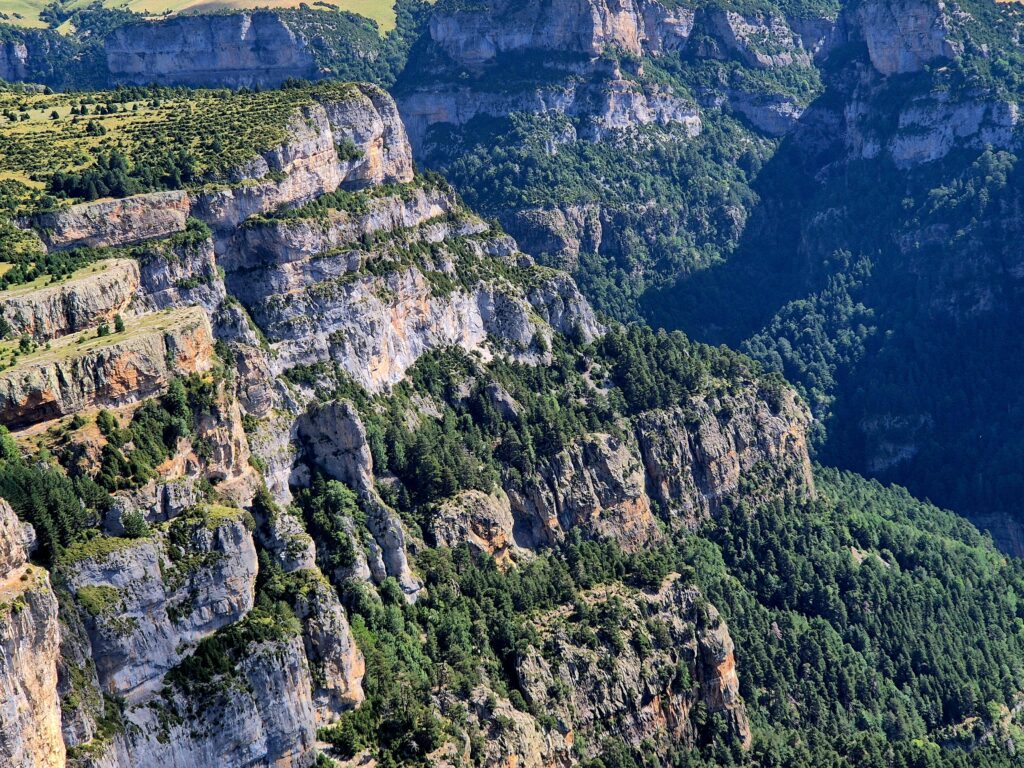

Ci-dessous : photo 1: situation du parc national d’Ordesa et Mont Perdu, proche de la frontière française. Photo 2: vue depuis le pic de Mondoto. À gauche les Trois Sœurs : mont Perdu (3 348 m), le Cylindre (3 327 m) et le Soum de Ramond (3 260 m). Au centre le canyon de Niscle (Cañón d’Añisclo). A droite les Trois Maries (Las Tres Marías) : Zuca Punchuda (2 781 m), Zuca Roncha (2 757 m) et Zuca Plana (2 702 m). Photo 3 : la Brèche de Roland, séparant le cirque de Gavarnie (France) du canyon d’Ordesa (Espagne) : la Brèche de Roland (2805m) marque ainsi la frontière entre l’Espagne et la France. Selon la légende, la brèche fut ouverte par Roland, le neveu de Charlemagne, alors qu’il tentait de détruire son épée Durandal en la frappant contre la roche à l’issue de la bataille de Roncevaux.

Autour du Mont Perdido descendent en éventail quatre vallées façonnées par les glaciations quaternaires (Añisclo, Escueta, Ordesa et Escuaín). Ordesa et Anisclo sont particulièrement impressionnantes par leur longueur et leur profondeur.

Ces montagnes présentent des reliefs particulièrement abrupts, avec 66% de la superficie à des pentes de plus de 45%, qui forment en fait des successions de falaises séparées par des parties plus douces, où s’établit la végétation.

Ce parc a été créé en 1918, sur 2175 ha. Il couvre actuellement 156,8 km², devenant ainsi le deuxième parc national en Espagne. Il a été inclus en 1997 dans la réserve de biosphère Ordesa-Vignemale puis le 6 décembre 1997, dans l’ensemble est inclus en 1997 dans la réserve de biosphère Ordesa-Vignemale déclarée par l’UNESCO et, depuis le 6 décembre 1997, dans l’ensemble Pyrénées-Mont Perdu inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, au double titre de « paysage naturel » et de « paysage culturel » inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, au double titre de « paysage naturel » et de « paysage culturel ».

Ce parc n’est plus habité dans la zone protégée. Les villages ne sont présents que dans la zone périphérique. Comme l’exploitation forestière est interdite depuis plusieurs décennies, on assiste à une remontée des arbres jusqu’à 2100m, et à une densification des forêts, que ce soit les pineraies à pins sylvestre ou celles à pin à crochet sur les parties supérieures des montagnes, ou encore les hêtraies sapinières aux altitudes inférieures. Les forêts ne sont plus soumises qu’aux contraintes de l’environnement difficile des hautes montagnes (climat et pentes fortes) et aux activités des herbivores sauvages.

Deux espèces animales emblématiques des Pyrénées : l’isard et l’ours

L’isard fait partie du même genre Rupicapra que le chamois (Alpes, Vosges) mais il est plus lourd d’une dizaine de kilogrammes. Il vit dans plusieurs montagnes d’Europe méditerranéenne occidentale, suite à des réintroductions, car il avait presque disparu. Il est assez fréquent dans les Pyrénées. L’Espagne est le pays comptant le plus d’individus, notamment sur le versant espagnol des Pyrénées. Il vit également dans la Cordillère cantabrique.

L’Espagne comprend deux populations d’ours bruns, l’une dans la Cordillère cantabrique, et l’autre dans les Pyrénées. Celle des Pyrénées ne correspond pas à la population originelle, décimée par l’homme. Elle provient de réintroductions à partir de l’Europe centrale. En 2019, 52 ours ont été repérés sur l’ensemble de la chaîne, zone frontalière entre l’Espagne, Andorre et France. Beaucoup d’ours se déplacent entre deux ou trois de ces pays. (source Wikipedia).

A Ordessa, il semblerait que l’ours soit très rare, comme l’indique ces deux cartes récentes.

La randonnée du 20 au 26 juillet 2025

Le lac Ibon de Plan, dans la vallée de Christau, Massif du Cotiella

La randonnée jusqu’au lac Ibon de Plan est riche en paysages spectaculaires d’éboulis et de falaises, ainsi que de rochers parqués par le passage des glaciers quaternaires. Les forêts sont composées pour l’essentiel de pin à crochet (PInus uncinata) seul capable de vivre à cette altitude et sur de tels substrats.

Ci-dessous : photos 1 et 2: éboulis de grande ampleur, très actif, ce qui explique la rareté de la végétation. Dans la photo 2, on voit que le pin noir a colonisé les parties basses, plus stables. Photo 3 : rocher marqué par la dissolution du calcaire par des eaux de ruissellement. En premier plan: l’iris des Pyrénées (Iris latifolia).

Ci-dessous: photo 1 : le lac, bordé d’éboulis, partiellement colonisés par le pin noir (en arrière plan et en premier plan). Photo 2l l’isard pâture en bordure de lac

Ci-dessous : photo 1 Iris des Pyrénées et chardon bleu des Pyrénées (Eryngium bourgatii) dans une ancienne pâture. En arrière plan, avancée des arbres vers l’ancien pâturage dont le genévrier commun photo 2: un cirse très épineux (Cirsium spinosissimum) colonisant les bas des éboulis en bordure du lac. Photo 3: Gentiane en fleur (Gentianella rupestris). Photo 4: Une herbacée de taille impressionnante: Cirsium eriophorum

Ascension du pic de Mondoto (1957m)

Il s’agit d’un superbe belvédère qui domine de plus de 1000m les profondeurs du canyon d’Anisclo, avec pour toile de fond les hauts sommets du mont Perdu (cf photo 2 présentation parc national). Les falaises presque verticales sont colonisées plusieurs espèces pouvant vivre sur les rochers en altitude : le pin à crochets et le genêt hérisson dont les fleurs, de couleur jaune vif, poussent en coussinets serrés. Sur les photos 3 et 4, on voit que la végétation colonise les replats en couches parallèles.

Ci-dessous : photo L’orpin de nice (Petrosedum sediforme) pousse au sommet du pic, directement sur rocher. Photos 2 et 3 : plantes de milieu d’altitude : Erodium glandulosum et Iris des Pyrénées (parmi ces populations souvent denses, apparait parfois un individu albinos).

Les vautours sont souvent présents dans ce canyon. Ci-dessous un vautour fauve. Nous avons également vu le gypaète barbu et un percnoptère.

Sur le chemin du retour, nous longeons des rochers colonisés par le genêt hérisson, qui couvre toutes ces montagnes dénudées par le pastoralisme (photo 1), et une marmotte (photo 2)

Le canyon d’Anisclo

Cette profonde vallée glaciaire aux pentes raides est parcourue par une rivière impétueuse, formant cascades et larges vasques d’eau. Nous y pénétrons après un bel orage dont les derniers nuages couvrent le pic Mondoto (photos 1 et 2 ci-dessous). La photo 3 montre le fond du canyon, avec des parois couvertes de végétation en dépit de la raideur, grâce à un climat très humide.

Les parois du canyon sont colonisés par des arbres ou des plantes grasses supportant ces conditions difficiles.

Photo 1: deux bouleaux poussent la tête en bas. Photo 2: la saxifrage des Pyrénées (Saxifraga longifolia), ici présente sous forme de rosette. C’est une espèce endémique des falaises calcaires des Pyrénées, monocarpique, car elle meurt après une seule floraison, en produisant une très longue hampe florale (80 cm). A côté d’elle se trouve une autre plante endémique des Pyrénées, la ramonde des Pyrénées (Ramonda myconi) qui appartient à la famille des Gesneriacées, une famille très rare en Europe. Sur la photo 3, la ramonde en fleur.

Ce canyon se divise en plusieurs vallons secondaires tous parcourus par des rivières qui forment des vasques et des cascades

Au fond de l’un des vallons, se trouve une petite population d’ifs (Taxus baccata), qui recolonise son habitat naturel après des siècles de destruction. Ils sont donc rares dans le parc, et seulement à l’état jeune. Il resterait toutefois une belle population à Bujaruelo, aux portes du parc, où ont été comptabilisés 6000 individus, parmi lesquels les plus grands de la péninsule ibérique. Ci-dessous : population d’ifs dans le vallon de Cumaz.

Les fonds de vallon abritent également de petites forêts de buis (Buxus sempervirens), ici couverts de mousses, ce qui donne une atmosphère étrange à ces ravins très humides. Ces forêts de buis colonisent en fait d’anciennes zones défrichées, occupées précédemment par de la hêtraie ou la chênaie à sous-étages de buis.

Ci-dessous : photo 1 hêtraie à buis des pentes du canyon. Photos 2 et 3: petites forêts pures de buis couverts de mousse qui ont pris la place des forêts humides préexistantes

Nous visitions un des ermitages les plus fameux d’Aragon, en longeant un vallon étroit où passent les pélerins. Des signes de piété sont gravés sur les parois. Photo 1: paroi riche en gravures ; photo 2: une inscription par un pélerin au 19e siècle, photo 3: une genette a élu domicile dans cette même paroi et y dépose ses crottes.

L’ancien ermitage est encore très vénéré certaines périodes de l’année. Sur la photo 2 ci-dessous, on voit les exploits de Saint Urbes, qui a notamment combattu une ourse ! Un vieux symbole chrétien qu’on trouve dans toute l’Europe médiévale, l’ours représentant le paganisme. Et notamment dans les Pyrénées, où les sociétés actuelles ont conservé cette symbolique.

Les vautours sont fréquents dans les Pyrénées : ci-dessous, un vautour fauve séchant ses ailes après la pluie, dans une falaise proche de l’ermitage

Descente du sommet du canyon d’Ortesa vers le fond de vallon

Ce somptueux canyon peut se descendre du sommet au fond du vallon. La première photo montre le trajet fait à partir du sommet dénudé vers la vallée, vue du versant opposé. la partie rocheuse est la plus raide, et donc naturellement peu boisée.

La première partie du trajet se fait tout d’abord sur le sommet, d’où on peut admirer le canyon sous différents angles

Ce parcours sur les crêtes permet d’observer la flore des prairies pâturées, mais aussi la colonisatin progressive de ces prairies par le pin à crochet, qui retrouve son habitat d’origine avec l’arrêt du pâturage.

Noms des espèces : Jasione crispa ; Paronychia capitata ; Potentilla alchimilloides; Sempervirum montanum; Senecio pyrenaicus; Empetrum nigrum et Paronychia capitata; Aquilegia pyrenaica; Alchemilla alpina avec Jasione crispa ; Gypsophila repens

La descente est éprouvante par la raideur et la longueur de la descente (sur 990 m entre 2240m et 1320m). On parcourt plusieurs types de forêts en fonction de l’altitude : pineraies à pin à crochet, forêt mixte hêtre sapin, puis hêtre buis.

Les pins à crochets (Pinus uncinata) poussent entre 1500 et 2700 m, et s’accomodent de conditions écologiques difficiles (forte pente, générant une instabilité chronique, absence de sol, contrastes de température…) ainsi que les chutes de pierre et les déracinements lui façonnent une architecture souvent tortueuse, dont notamment des troncs couchés sur la pente. Les arbres morts sont nombreux.

Dans la partie moins raide, la forêt se développe davantage. Après plusieurs décennies de libre évolution, et des conditions de vie difficiles (pente, tempêtes, poids de la neige), elle est riche en arbres morts.

Ci-dessous: photo 1: au premier plan, un gros bouleau couché. Cet individu avait atteint une taille imposante. Photos 2 et 3: chênaie à buis photo 3: sur pentes plus raides ou au sol moins profond et rocailleux, c’est surtout le sapin qui domine

Sur la partie proche de la rivière, tout en bas du canyon, se trouve une belle hêtraie, où certains individus sont de grande taille. Cet arbre ci-dessous a pu étendre de très longues branches, car il a sans doute vécu en milieu ouvert durant sa jeunesse.

Le cirque de Cotatuero

Ce cirque se trouve sur une branche du canyon. On l’atteint par une montée raide en forêt jusqu’à atteindre le bas des falaises, puis on longe les parois durant plusieurs kilomètres jusqu’à rentrer dans le cirque, qu’on voit tout à droite sur la photo ci-dessous.

Ci-dessous : après la montée, nous arrivons au pied des falaises.

Ici les forêts sont constituées par le pin sylvestre, favorisé par l’exposition sud et la chaleur accumulée par la paroi rocheuse calcaire. Ces forêts ne sont pas exploitées et certains arbres sont vraiment énormes. La photo 3 correspond à l’entrée dans le cirque glaciaire, où le pin sylvestre est remplacé par le sapin

Mais les plus belles forêts rencontrées sont celles du bas du versant. Une partie a été ravagée par une tempête. Les parties plus protégées recèlent des hêtres somptueux de diamètre avoisinant les 1.50 à 2m ! (cas de la dernière photo). Il est curieux que ce ne soit pas mentionné dans les écrits du parc.

Conclusion

Je ne connaissais guère les Pyrénées, tout en sachant qu’elles étaient encore riches en biodiversité et en forêts naturelles. IL ne manque encore que le retour des grands carnivores, qui sont ici curieusement absents !

Références

Concetta Burgarella, Elisa Berganzo, Mario Zabal-Aguirre, Arantxa Prada, Salustiano Iglesias, et al.. Aspectos genéticos y demográficos de Taxus Baccata en la red de parques nacionales. Proyectos de Investigación en Parques Nacionales 2007-2010, 2011, 978-84-8014-805-4. ffhal-02808330f

Remerciements

Un grand merci à toute l’équipe des randonneurs, dont certains m’ont donné leurs photos, et à notre guide Jean Marie pour sa gentillesse et sa grande connaissance des milieux pyrénéens.

Bonjour Annik

Les photos sont magnifiques et le récit plus qu’instructif… merci de partager ce superbe voyage.

À bientôt… peut-être dans les Pyrénées pour de nouvelles découvertes